野外手帳 2025年11月

- 水鳥少なく

- オカヨシガモ初認

- クロスジフユエダシャク

- 落葉進む

- 11月27日月面X

- ホオジロの晩秋のさえずり

- 川にコガモ

- 11月2度目の幻日

- クルミと格闘

- カキノキはどうすればいいの

- ヤマトシジミは終認だったか

- 里のカワガラス

- カモ渡来状況

- シメ近すぎ

- ホトケノザが支える蝶

- トビ近すぎ

- 森から家へ

- sun dog

- 35万7000km

- 小雨の中を飛ぶオナガ

- 十三夜の月と土星の接近

- 色づきが進む森

- ツグミ初認

- レモン彗星観望の失敗と成功

- 家でもチュウゴクアミガサハゴロモ

- ミノウスバ成虫

水鳥少なく

2025年12月14日記

11月最後の記録です。下の池とは別のところに行ってみました。ここでは工事が行われていて、カモの姿はとても少なかったです。いつもであればコガモが多いところです。その影響が、もしかしたらあったのかもしれません(→「川にコガモ」)。

コガモは数羽だけ。

ここでもオカヨシガモを見ました。数はわずか2羽。他の水鳥はカイツブリだけ。なんともさびしい結果でした。

オカヨシガモ初認

2025年12月14日記

中学生の頃から通っている近所のため池へ行ってみました。前来たときと顔ぶれが変わっていました。、ヒドリガモはとても少なくなっていて、カルガモが主体でした。

オカヨシガモを初認しました。

クロスジフユエダシャク

2025年12月14日記

11月下旬のいつもの近所の森です。これは林縁。

そこにあるカキノキにメジロが群がっていました。この写真には3羽が写っています。

これも林縁にいたジョウビタキ。

森の中です。

ここではアトリを初認しました。

これはコゲラ。他に、ルリビタキを平地で初認、アオゲラ、シジュウカラ、ミソサザイなど。

フユシャクが舞っていました。ずっと飛んでいて、写真を撮るチャンスがなかなかありませんでした。これは唯一止まった場面で、なんとか撮った写真です。

写真に撮らないと同定ができません。これはクロスジフユエダシャクだと思われます。一度雌も見てみたいものです(翅が退化して飛べない)。

食草はコナラ、クヌギ、カシワ、クリなどだそうです。この森にはたくさんあります。ちなみに他の蛾に例があるように、このクロスジフユエダシャクも成虫には口がありません。

寒さで、他の虫が姿を消す中、食べ物も飲み物もとらずにこれだけエネルギッシュに飛べるということは、自然の不思議だと思います。

さすがにもうほかの鱗翅類は飛んでいないだろうと思っていましたが、畦道に出るとベニシジミを見ました。ベニシジミは幼虫越冬なので、雪が来ればこの個体も命を終えることでしょう。

畦道では上のスズメ、下のキセキレイの他、セグロセキレイ、カワガラス、ハシボソガラスを確認しました。

落葉進む

2025年12月14日記

少し間が空いてしまい、また12月もすでに中旬ですが、まだ11月の話です。

サクラの葉は全て落ちました。

畦道沿いの木立も落葉が盛んです。

近くにスズメがいました。まだ口元に黄色が残る若い個体でした。

休耕地にはベニマシコの姿。やや左寄りにいますけど、わかるでしょうか。雌もいました。

カキノキにはツグミやヒヨドリ、ムクドリなど。他にはカワラヒワ、オナガ、ハシボソガラスを見ました。

この日はついにトンボの姿を見ることがありませんでした。蝶はモンキチョウだけ見ました。

11月27日月面X

2025年12月7日記

天候に恵まれ、見ることができてよかったです。写真を撮って思うのは、やはり眼視にはかなわないということ。

前回は9月29日でした。次回は2026年2月24日16時50分ごろということです。平日なので無理ですかねー。

ホオジロの晩秋のさえずり

2025年12月1日記

12月に入っていますが、まだ11月の記事です。

またも彩雲が出ていた日でした。今秋は彩雲を本当によく見ます。

色づいた木立を背景にさえずっていたホオジロです。

ホオジロが晩秋にさえずる行動はよく知られています。一説では、これは春の繁殖期に向けて秋のうちになわばりを確保しておくことが重要だからだとされています。また、なわばりを守るだけでなく、つがいを形成する意味もあるという説もあるようです。

しかし、個人的には疑問に感じています。冬季にホオジロを観察すると、雄も雌も混じった小群で活動していることが多いと感じます。そのため、秋にになわばりや繁殖相手を確保しておくことに、どれほどの意味があるのだろうかと考えてしまいます。

実際、この日も別の場所では、雄が2羽並んで止まっていました。なわばりの確保が必要なら、争いが起きても不思議はないわけですが。ちなみに画面外に雌がもう1羽いました。

これについては研究が続けられているようなので、ホオジロの晩秋のさえずりの意味の解明が楽しみです。

その他の観察種。

カキをついばもうとしているハシボソガラス。

同じく、カキノキにやってきたヒヨドリ。

ジョウビタキはそろそろ定着してくれるでしょうか。

一時期あまり見かけなくなっていたスズメが戻ってきています。

その他、オナガ、キジバト、ムクドリ、ツグミを確認しました。

森にも少しだけ入ってみました。

川にコガモ

2025年12月1日記

先日カワガラスを見た川に、今回はコガモが飛来していました。

コガモもカワガラスと同様に、この川で見られる年とそうでない年があるように感じます。ちなみに昨季は一度も見かけませんでした。ちなみに昨季は一度も見ませんでした。先日はここにカルガモもいました。その時も「この場所で見るのは久しぶりだ」と感じたところです。

この川は両岸に道があり、車の通行はあまりありませんが、散歩する人の姿は少なくありません。特に犬の散歩に利用している人が多いようです。

人や犬が通るということは、カモにとって、ここは安心して採食できる場所とは言えないように思います。それでもわざわざここにやって来ているのには、何か理由があるはずです。

ひとつ思い当たったのは、このコガモがいた地点から直線で1km弱にある比較的大きなため池が、先日確認したところ水が抜かれていたことです。また、3kmほどの場所にある別の池でも工事が行われていることがわかりました。いずれの池も例年コガモが多く集まる場所です。このことが、今回の飛来と関連しているのかもしれません。

11月2度目の幻日

2025年11月30日記

買い物帰りに見かけた幻日です。

渋滞中の車の中で、後席の窓を開けてスマホで撮影。

11月2度目の幻日でした。1度目はこちら。

クルミと格闘

2025年11月30日記

毎年のように地耕作放棄地が増えていきます。

今はセイタカアワダチソウが繁茂していますが、調べてみるとそのうちススキへ偏移していくとのこと。ここは一歩先に進んだエリアのようです。

ハシボソガラスがクルミを割ろうと奮闘しているのを見かけました。

彼はクルミをくわえてはアスファルトにカツンと落とすことを何度も繰り返していました。もちろんそれでは割れるはずがありません。そのたびにクルミは路面をコロコロと転がり、彼はそれを追いかけて私の視界から消えていきました。

ここは農道で軽トラが時々通るくらいです。車の助けが期待できない中、彼はクルミを割ることができたのでしょうか。

カキノキはどうすればいいの

2025年11月29日記

11月下旬の畦道での出来事です。クマ騒ぎが一向におさまらないため、11月の外歩きは畦道での探鳥ばかりになりました。本当は里山も歩きたかったところです。

里山はもちろん、里の紅葉もそろそろ終盤。このイチョウの木も葉がだいぶ落ちていました。

そのイチョウの落葉に止まるモンキチョウです。

この蝶は春先一番と言っていいほど早く出てきて、晩秋もぎりぎりまで見られます。一体何世代の発生を繰り返しているのでしょう。「フィールドガイド日本のチョウ」(誠文堂新光社)によると「寒冷地では年2~3回、暖地では年4~7回」とあります。本当にたくましいチョウです。

リンゴ(ここでは「ふじ」ですが)は収穫を終え、畦道から鮮やかな色が一つ少なくなりました。これまでは、冬越しの鳥のために枝先にぽつんぽつんとリンゴが残されている風景が見られましたが、今季はほとんど見かけません。これもクマ対策なのでしょうか。

一方、畑によってはこんな廃棄リンゴもあり、クマの誘引要因になるのではないかと心配になります。

カキノキで採食するヒヨドリです。

クマ対策においては、不要なカキノキは伐採したり早めに収穫することが推奨されています。カキの実が少なくなると、冬の鳥たちの食料事情が悪くなるため、その点は心配です。

上の写真はカキを食べにやってきたツグミです。

この畦道では、切られてしまったカキノキもありますが、ほとんどはこれまで通りで、実も特に収穫されている様子はありません。鳥的には安心ですが、クマ的にはどうなのか、というところです。どうしていくのがいいのでしょう。

この日畦道で確認できた鳥は、上の写真のヒヨドリ、ツグミ、そしてモズのほか、スズメ、カワラヒワ、ベニマシコ、オナガ、ハシボソガラス、キジバト、ホオジロでした。

ヤマトシジミは終認だったか

2025年11月29日記

夕暮れ時の畦道です。

わずかに残った夕日が、ススキやヤマトシジミを照らしていました。

今季、ヤマトシジミを見たのはこの日がどうも最後になったようです。この日の後、氷点下の朝が何日か続きました。以来、畦道を歩いても、彼らの姿を見ることは、今のところ(11月29日現在)ありません。

ツグミの姿はあちこちに。

やがて太陽は完全に沈み、あたりはだんだんと暗くなりました。

里のカワガラス

2025年11月29日記

近所の川でカワガラスを見つけました。

路肩で体を隠しながら、数枚の写真を撮りました。

水質がいいとは言えない川です。十分な食べ物があるのか疑問です。写真には何かをくわえる様子が写ってはいましたが。

この川でカワガラスを見るのはこの時季ときどきあることです。ですが定着しているとは言えず、全く見られない年もあります。これは、生息環境として適していないからでしょう。

晩秋から冬にかけて姿が見られるのは、上流の縄張りから追い出された個体が一時的に下ってきたからかもしれません。

カモ渡来状況

2025年11月25日記

いつも行っている池で今季2度目のカモ観察。数も種類も少なかったです。

確認できたのはヒドリガモ(写真1,2枚目)、カルガモ(写真3枚目)、オナガガモ、ハシビロガモ、コガモ。10月に来たときよりヒドリガモの数は大幅減。ハシビロガモは今季初認でした。

シメ近すぎ

2025年11月25日記

先日の「トビ近すぎ」に続く近すぎシリーズ?です。今回はシメ。

茂みの中にシメがいました。全く逃げる気配がありません。双眼鏡からカメラに切り替えてまずは数枚。

さらに一歩近づいてみます。こちらを気にする素振りがありません。

シメのいる場所を通り越して逆方向から。もうファインダーにおさまらない大きさです。

上の画像は、横向きの画像の長辺の長さを短辺に合わせて正方形にしただけのトリミングです。このサイトでは基本的に画像を1:1の縦横比にトリミングして載せているので、そのマイルールに則った画像です。

ちなみに元画像は下。本当に近すぎです。

ここまで警戒心がないのは、この先ちゃんと生きてていけるんだろうかと心配になるレベルです。

ここからはトリミングなしで。

近すぎて画角に全身が入らないので、下がって撮影します。

縦構図でも数枚。ぎりぎりです。

結局私が立ち去るまで、ここにいつづけたシメでした。

ホトケノザが支える蝶

2025年11月23日記

里の紅葉が鮮やかになってきました。

リンゴ(ふじ)はそろそろ収穫の時期です。

ホトケノザでモンキチョウが吸蜜していました。

こちらはチャバネセセリ。

写真は撮れませんでしたが、ホウジャク類も吸蜜に来ていました。セイタカアワダチソウが色褪せてしまった今、畑の片隅に咲くホトケノザは、虫たちにとっては貴重な蜜源です。

見上げると音もなく青空を行くジェット機。アプリを開くとドバイからの機体です。

それは当たり前のことなんですが、アプリで見る機体のカラーリングと写真に写った機体が一致するとちょっと嬉しくなります。手元のデバイスと実際とが重なる気持ちよさっていうんでしょうか。ジェット機が通過してしばらくしてから、排気音が青空からやってきました。

この間はあちこちで見かけたジョウビタキは姿を見せませんでした。彼らは通過個体だったのでしょうか。

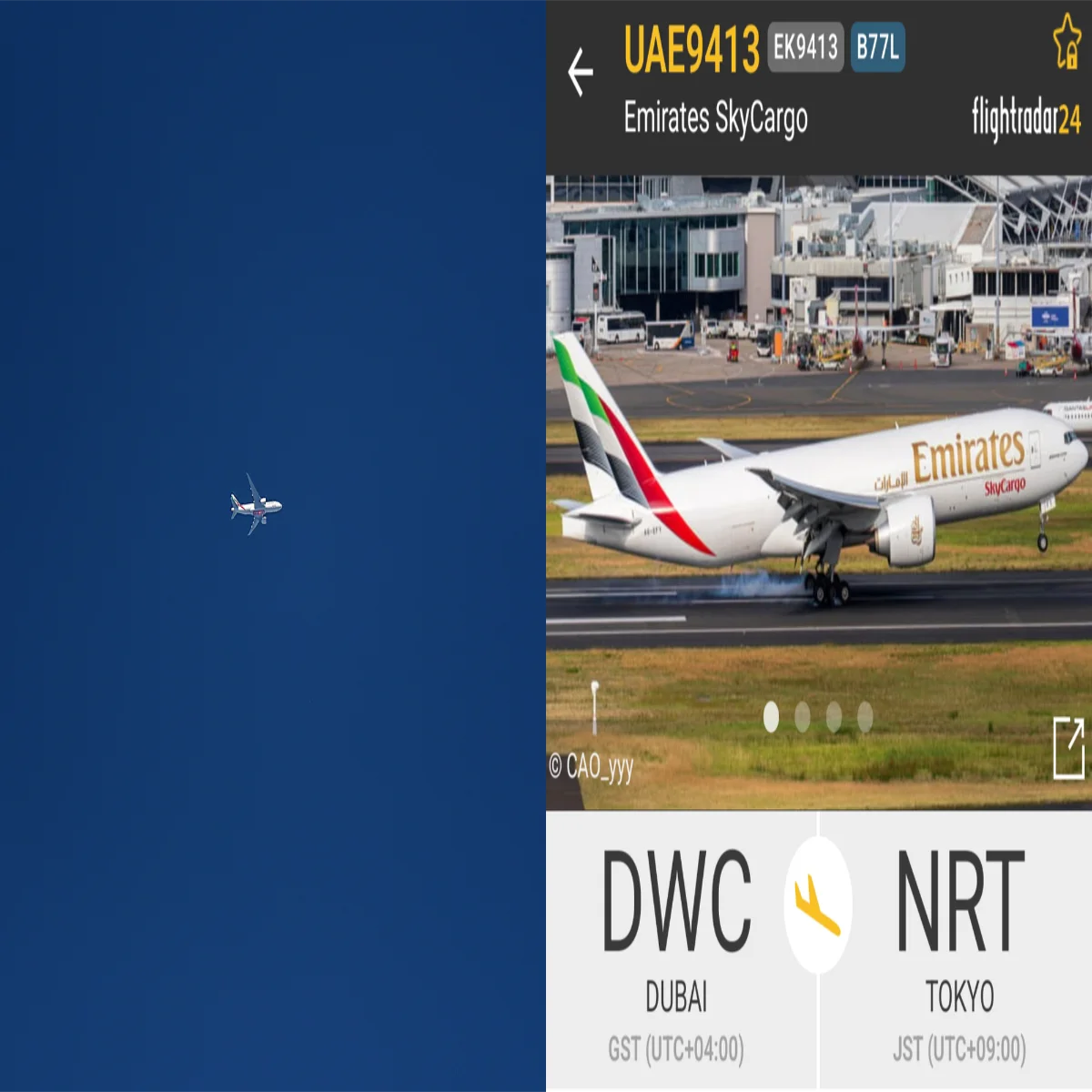

トビ近すぎ

2025年11月23日記

青空を旋回していたトビ。

ぐんぐんとこちらに迫ってきました。

フレームアウトもいいところ。

大迫力でした。トビってかっこいいですね。

森から家へ

2025年11月16日記

秋色のいつもの近所の森を少しだけ歩いてみました。このあたりでのクマの目撃情報はしばらく途絶えていますが、一応用心して。

紅葉は見頃。徒歩圏内でこの色が見られることは幸せなことです。

ヤマガラ。

イモムシをとらえたようです。

これ、もしかしてオオムラサキの幼虫では。

拡大してみます。ゴマダラチョウ、アカボシゴマダラの幼虫もよく似ているのですが。

何かをつついているシジュウカラ。

こちらは蛾をとらえたシジュウカラです。

蛾をむしっています。

捨てたのは頭と触覚ですかね?

アカゲラもいました。

森を出て、畦道を歩いて家に帰ります。

リンゴがたわわに実る季節。

ホトケノザ。春の花というイメージですが、秋から冬にかけてもよく花を見ます。

休耕田が広がる風景です。

カキをついばむハシボソガラス。

夏は見かけなかったホオジロ。カシラダカは雪が来てからですね。

小屋の屋根にいたジョウビタキ。

ノスリが南下していきました。

こちらはトビです。

sun dog

2025年11月12日記

秋らしい雲が空に広がっていたある日、幻日が見えていたのに気が付きました。

かなり薄く、しかもすぐに消えてしまいました。上の写真では木に隠した太陽の左側に見えているのがわかるでしょうか。

しばらく歩いていると、今度は太陽の右側に幻日が現れました。

今度はかなりくっきりはっきり見えましたが、やはり数分で消えてしまいました。

望遠レンズで幻日の部分だけを切り取った画像です。美しいです。

Fediverseで写真を投稿する際、英語のタイトルを付けていたことがありました。写真へのリアクションの多くが海外アカウントからのものだったからです。#natureや#photographyといったハッシュタグを付けると、予想以上に遠くまで届くのだな、というのがFediverseでの印象でした。そのうち面倒になってしまって、今は英題をつけるのをやめてしまっていますが…。

英語力に自信がないのでタイトル作成には翻訳ソフトを使いました。その中で幻日の英名が「sun dog」(太陽の犬)であることを知りました。なぜ、このような名前なのか不思議に思いました。

AIに聞いてみたところ、その語源は不明とのことでした。オックスフォード英語辞典「起源は不明瞭(of obscure origin)」とされているそうです。

しかし、最も有力な説として、以下のようなものがあることもわかりました。

幻日は、本物の太陽から左右に22度離れた位置に現れ、まるで太陽に付き従っている(dogging)ように見えることから「sun dog」と名付けられたという説です。英語で動詞の dogには「つきまとう」「後を追う」という意味があるとのこと。

この説は、とても説得力があると思いました。幻日が太陽の両脇に寄り添って見える様子とぴったりきて、現象と名前とが合理的に結びついているように思えます。

このあともしばらくよさげな雲が広がっていましたが、このあと次第に雲が厚くなってしまいました。

35万7000km

2025年11月11日記

11月5日、インターネット上で「スーパームーン」という表現をたくさん目にしました。これが天文学の正式な用語ではないことは知っていたものの、ネイティブ・アメリカンの季節の満月の呼び名あたりから来ている言葉ではないかと、勝手に思い込んでいたのです。

ネイティブ・アメリカンが名付けた満月の名前は、ネットニュースなどでよく紹介されています。例えば、11月の満月は「ビーバームーン」。これは、北アメリカに生息するビーバーが11月に巣作りを始めることに由来しているらしいです。こうした満月の名前は興味深い一方、日本の季節感とはあまり関係がないので、こればかりが取り上げられることに違和感を覚えていました。

そこで、この記事を書くにあたって「スーパームーン」について改めて調べてみたところ、これはアメリカの占星術師、リチャード・ノル氏が1970年代に独自に使い始めた言葉だということがわかりました。しかも彼は、「スーパームーンの前後に大災害が起きる」などと主張したらしいです。トンデモ付きでした。

私は通勤中にFMラジオを聴くことが多いのですが、番組によっては「明日の運勢」といった星占いに結構な時間を費やしています。常々、そういった占いは無意味だと感じているものですから、ここではスーパームーンという表現は以降使わないようにします。

国立天文台のサイトでは「2025年で地球にいちばん近い満月」という表現を使っていました。

11月5日22時19分に満月となり、6日の7時27分に近地点を通過するということでした。この写真は22時ごろ撮ったものなので、ほぼ完璧に満月だったことになります。残念ながら朧月でしたが、月暈を見せてくれました。このときの地球からの距離は約35万7000kmだったそうです。

これはその翌日、11月6日の月齢15.9の月。この夜は、前夜と打って変わって、はっきりくっきり見えていました。望遠鏡ではとてもまぶしく感じて、接眼レンズから目を離してもしばらく残像が見えるほどでした。

-2025年11月

小雨の中を飛ぶオナガ

2025年11月10日記

雨が小ぶりになったので、少し畦道を歩いてみることにしました。

葉の色づきはだんだんと里に降りてきた感じです。

こちらは雲をまとった里山の表情。

最近割とよく出会うオナガの小群。

農耕地に点在する木立を行ったり来たり。

前に見かけたときは頭に白い羽毛が混じっている若い個体がいましたが、今回は全員の頭が黒黒していました。

一時期とても少なく感じたスズメも戻ってきたように思います。

神社の杉の木の梢にいたシメ。昨冬はほとんど見かけることがありませんでした。今季は早々に登場しています。いつもの年と様子が違うと、すぐ気候変動に結びつけて考えてしまいがちです。こうして元に戻るとちょっと安心します。

歩いている間、雨は降ったり止んだり。

その雨に濡れながらアンテナに止まっていたキジバト。

庭木にいたジョウビタキ。

相変わらず止まらないクマ報道に感化されて、山歩きを自重する日々です。しばらくは自宅周辺の記録ばかりになりそうです。

十三夜の月と土星の接近

2025年11月8日記

月の右下にぽつんと光って見えるのが土星です。

雲越しでしたが、それがかえっていい感じになりました。

11月2日の画像です。月齢は11.9。

色づきが進む森

2025年11月7日記

畦道からいつもの近所の森に接続です。ただし、奥までは入らず短時間で。クマ用心です。

色づきが進んでいました。

ヒヨドリ。

シジュウカラとエナガは林縁の人家付近で見ました。

他にはヤマガラ、コゲラ、アカゲラ、アオゲラ、イカル。

もうすぐ黒くなるヤブランの実。

ムラサキシキブ。

かすかに期待していたマミチャジナイには会えませんでした。

ツグミ初認

2025年11月6日記

リンゴピカピカの11月上旬の畦道探鳥です。

セイタカアワダチソウの黄色が勢いを失って、これがもともとの日本の秋の色という感じの眺めでした。

アキアカネもその周りの草もいい色です。トンボは他に、ナツアカネとミヤマアカネを観察しました。

いい色といえばやっぱりノブドウ。

今回はツグミを初認できました。季節が進んだことを感じます。

先日初認したジョウビタキは数を増やしていました。

これは自宅裏で。

これは畦道の先の住宅街で。

上の写真と同じ個体です。ぐぜりを聞きました。

さらに先の住宅街ではフェンスの上に雌。

すぐ近くには雄がいました。

というわけで4個体の観察です。

ヒヨドリは渡りの群を見ることがなくなりました。

このヒヨドリはトンボを捉えていました。トンボもかなりの飛行術を持っていますが、ヒヨドリはそれを上回るということのようです。

このハシボソガラスは、小鳥のようなものをくわえているように見えます。

トビ。

ノスリ。

電柱に止まろうと減速しているノスリです。

用水にはキセキレイの姿。

ここにはカルガモもいました。

キジバト。

その他、オナガ、モズ、ハクセキレイ、スズメ、カワラヒワ、シメ。昨冬はほとんど見ることができなかったシメ、今シーズンは早々に到着し、数も多めです。

蝶はヤマトシジミ、ウラギンシジミ、キタテハ、ツマグロヒョウモン、キタキチョウを確認しました。ウラナミシジミは見ることができませんでした。そろそろおしまいかもしれません。

色づき始めた木々やツグミの初認と合わせ、これも季節が進んだことを感じたことの一つになりました。

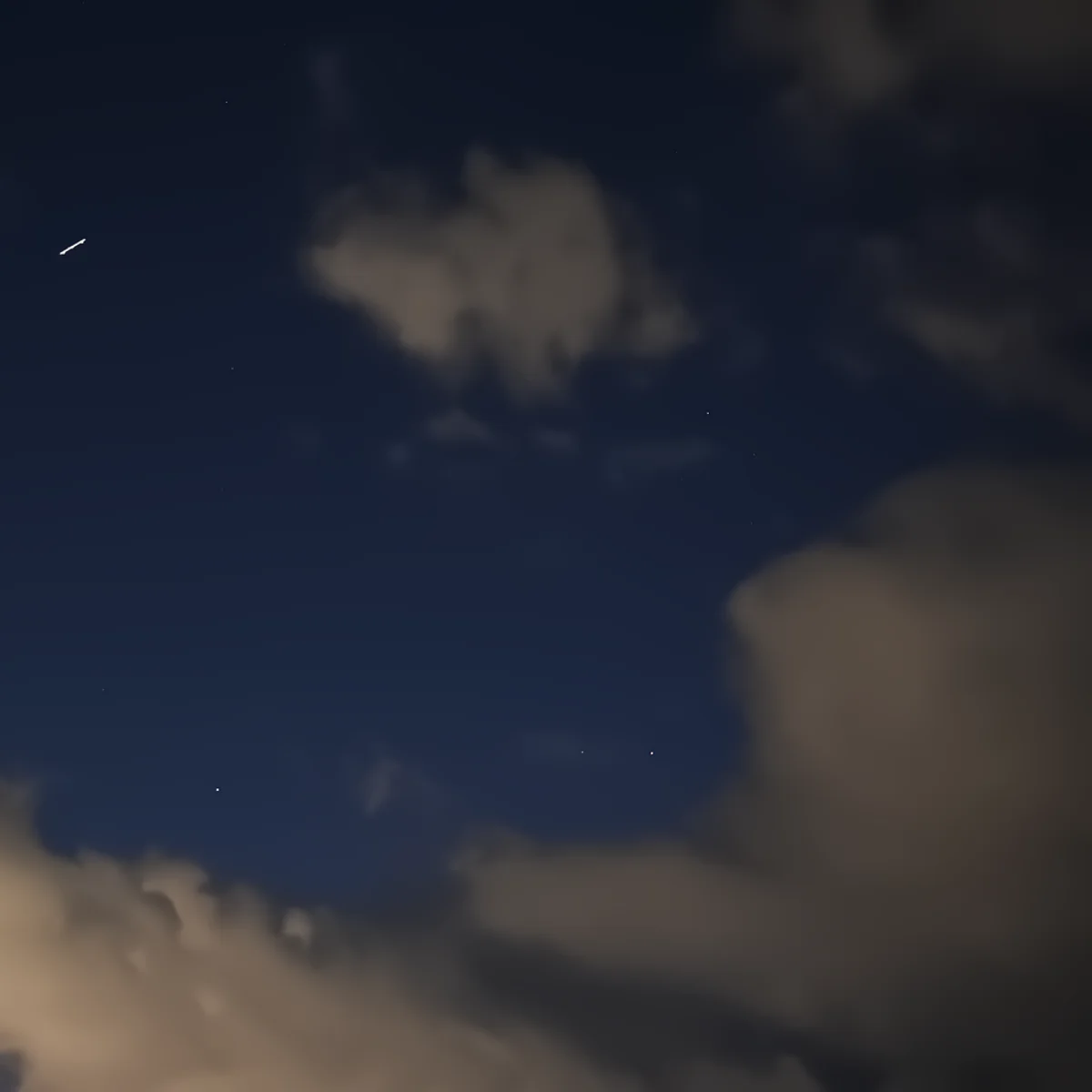

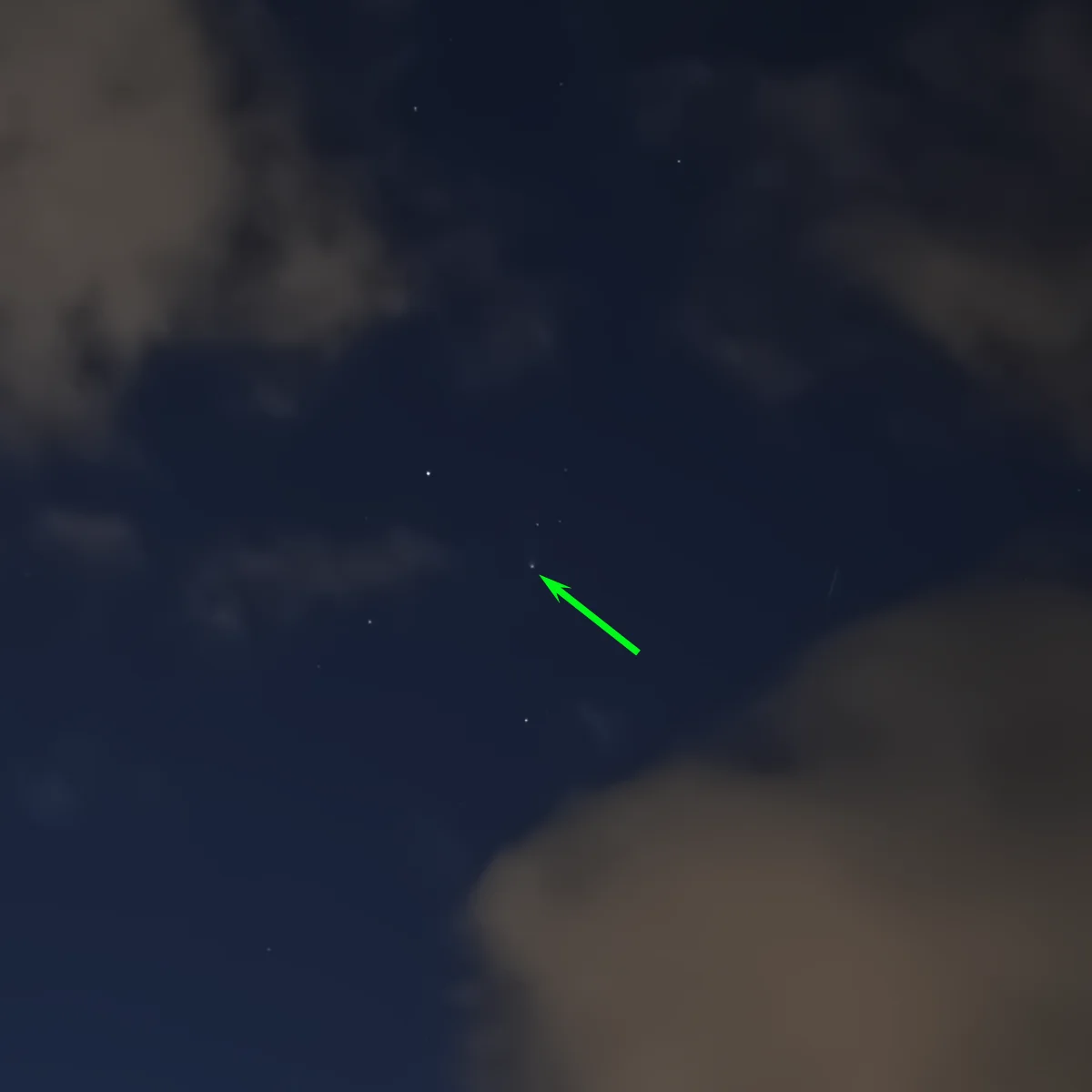

レモン彗星観望の失敗と成功

2025年11月5日記

話題になっていたレモン彗星(C/2025 A6:2025年1月3日にレモン山サーベイによって撮影された画像から発見された長周期彗星)。

11月1日に、以前、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3:2023年に中国の紫金山天文台と南アフリカのアトラス望遠鏡によって発見された非周期彗星)を見た場所に行ってみました。

夕方から宵にかけて西の空、へび座からへびつかい座のあたりで見え、明るさは4~5等という情報でしたが、彗星が見えるはずの西の空は雲が厚く横たわっていました。

時間が経つにつれて雲は次第に薄くなり、切れ間に星が見えるようになったものの、私のレベルではその星がどの星座のものなのかもわからず、彗星の位置の見当さえつけることができませんでした。

翌日も西の空は曇天。翌々日は雨天でした。

平日夕方の観望は仕事で無理なので、次の観望機会は11月8日の土曜日になりそうでした。ただ、10月下旬から11月上旬が一番条件がよく、その後は明るさや高度が下がって見づらくなっていくということだったので、今回は無理だったか…と思いつつ、もう一度撮ってきた画像を見返していたのです。念のために雲の切れ間に向かってレンズを向けた写真を、拡大して見てみました。

前回の紫金山・アトラス彗星と、その時のへびつかい座周辺の星の並びの記事を見ながら、同じ星の並びを探してみると、一致する場所を発見しました。そしてそこには写っていない星、つまり恒星ではなく彗星と思われる星を見つけることができたのです。

偶然というかなんというか。たまたまレンズを向けた方角が合っていて、そして雲と雲の間にちょうど彗星が見えていたという幸運でした。

上の画像の右上あたりをトリミングしたのが下の画像。

そして矢印の先にあるのが前回へびつかい座周辺の星を撮ったときにはなかった星です。

さらにトリミングして画像処理をかけてみると、尾を引いていることがわかります。やっと見つけたレモン彗星です。

双眼鏡を使っても「これがレモン彗星だ!」と視認することはできませんでした。そういう意味では観望は失敗でした。でも画像でレモン彗星の姿をとらえることはできたので、十分満足です。

次にレモン彗星がやってくるのは約1100年後。その頃地球はどうなっているんでしょうか。人類は絶滅しているかもしれません。

これは東の空に見えた月です。月齢10.9。この月は、今日11月5日の夜、スーパームーンとして見えています。

家でもチュウゴクアミガサハゴロモ

2025年11月3日記

11月になり、虫の姿が少なくなってきました。

庭のケイトウにやってきたヤマトシジミです。

調べてみると、この蛾はウスチャヤガのようです。秋に現れるヤガ科モンヤガの仲間で幼虫越冬だとか。

アキアカネ。左右の複眼の反射光がそれぞれ違う色づきで撮れました。

ネコハエトリ。

イエオニグモ。オニグモとばかり思っていましたが、オニグモは腹部の前端に突起があるのだそうです。その名の通り人工的な環境に多い種類だとか。

キバラヘリカメムシ。カメムシ界には美しい種類がたくさんいますけど、その中でもかなりのすてきデザインだと思います。

さて、今回のトピックは、ついに庭にもやってきてしまったチュウゴクアミガサハゴロモです。今年初めて見た種類なのに、早々に自宅でも見ることになるとは。急速に数を増やしているものと思われます。

ミノウスバ成虫

2025年11月3日記

庭のマサキにミノウスバが発生していました。

今年5月にミノウスバの幼虫が大発生していて、葉がすべてなくなりそうな勢いでした。なので仕方なくできる限りご退散願ったのですが、たぶんその生き残りです。なので例年ほどの数ではありませんでした。

こちらは雌。雄は活発に飛び回っていましたが、雌は産卵場所から動こうとしませんでした。

卵の表面に成虫が貼り付けた黒い毛があるのがわかります。このまま越冬し、春先には幼虫になって、マサキの葉を食べ始めることになります。

ミノウスバの成虫には口がありません。これは成虫が純粋に繁殖機能に特化した形態であり、産卵を終えると個体としての役割を終えることを意味します。

一般に「羽化」は新たな生の開始と捉えられがちですが、彼らの生態から見れば、それは最終局面というわけです。蛾の仲間には他にも同様に成虫に口がない種が存在します。生殖という目的のためだけに最適化された、こうした生き物の生命設計の見事さに、深く心を打たれます。