野外手帳

-2024年10月

冬鳥渡来

2024年11月10日記

ジョウビタキの声は聞いたもののまだ視認を果たせていなかった10月末、初めて見た冬鳥はこちらの方となりました。

ヒドリガモです。

写真はありませんが、オナガガモ、ハシビロガモもいました。

ヤマガラ至近

2024年11月4日記

いつもの近所の森です。前回と黄葉の具合はあまり変わっていませんでした。でもいろいろな実は色を変え始めていました。

マムシグサの実は緑から赤へ。

ヤブランの実も緑から黒へと変わっている途中でした。

緑色だったウバユリの実は褐色へ。

同じ種類だと思うんですけど、このキノコの形は面白かったです。

白いつぶつぶのあるキノコも見ました。

森の中のジョロウグモ。

ひらひら飛んでいたイカリモンガ。

画像はないのですが、アオマツムシがたくさん鳴いていました。自宅周辺ではもう声は聞かれませんが、ここではまだまだ健在という感じでした。

鳥はアカゲラ(↑)、コゲラ、イカル、カワラヒワ、ヒヨドリ、シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ。

これはエナガ。

これはシジュウカラ。

これはヤマガラ。

樹の上の方にいたのですが、そのうち1羽が近くまで降りてきてくれました。レンズの最短撮影距離より近くに来て、手が届くような距離でじっくり見ることができました。こういうのって至福の時間です。

シジミは下向きが好き?

2024年11月3日記

10月下旬、夕方からの畦道歩きの記録です。

今年の秋はやたらに暖かく、そのせいでしょうか、稲のひこばえがぐんぐん伸びています。こんなに長いひこばえは記憶にないです。やっぱり異常気象ですよね。

それでも夕方になると蝶の活動はかなり鈍くなって、多くの個体が止まって休んでいました。シジミ系はこのように頭を下向きにする傾向があると思います。これはヤマトシジミ。

そしてベニシジミ。

ウラナミシジミも頭は下です。

モンシロチョウは上向きでした。

鳥はモズ、ハシボソガラス、ヒヨドリ、ムクドリのみ。ジョウビタキの初認を期待して歩いたのですが、この日はだめでした。

トンボを全く見なかったのが印象的でした。どこに行っていたのでしょう。後日の畦道では、再びたくさんのトンボを見たので、死んでしまったのではなかったわけで。

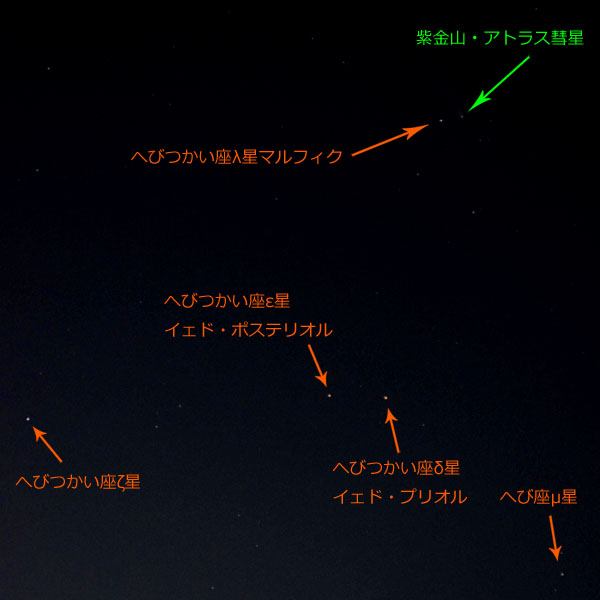

さらば紫金山・アトラス彗星

2024年10月30日記

10月13日に紫金山・アトラス彗星を見ることができて以来、天候に恵まれず、その後は観望機会に恵まれませんでした。

7日後の10月20日、この日も雲が多い日でしたが、夕方になって西の空の雲が取れました。というわけで、前回彗星を眺めた場所に再び行ってきました。

日数が経てば経つほど彗星の高度は上がるものの、太陽からはどんどんと遠ざかるので明るさが落ちていくということで、この日がおそらく最後のチャンスだろうということでした。

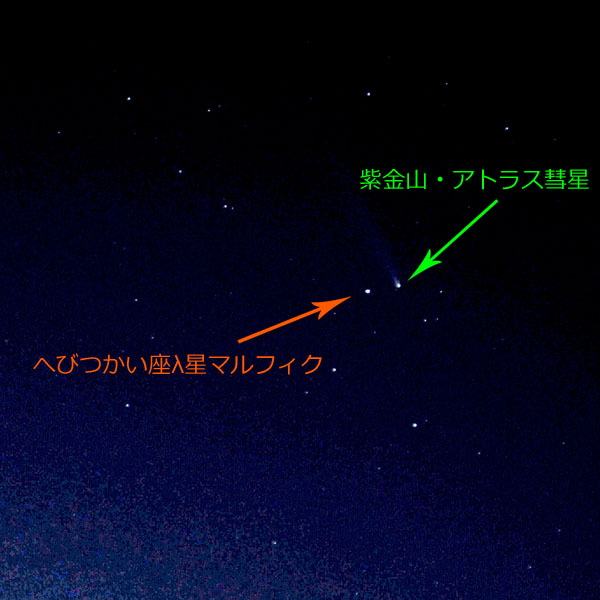

双眼鏡で探したのですがよくわかりません。なので当てずっぽうにレンズを西に向けて何枚か撮ってみました。するとなんとか彗星が写っていました。

へびつかい座のλ星マルフィクの横にぼんやり光っているのが、紫金山・アトラス彗星です。双眼鏡でわからなかったわけですが、この画像を見ているだけでもわからず、ビクセンのアプリ「コメットブック」とへびつかい座の恒星の図とを見比べてやっと見つけたという感じでした。

画像処理をして暗部を持ち上げるとうっすら尾が写って、彗星であることがはっきりしました。

もう2度と見ることがないだろうこの彗星に別れを告げた日となりました。

----------以下引用(国立天文台「ほしぞら情報10月より」)

彗星は、放物線に近い軌道を描いており、オールトの雲から来た彗星だと考えられます。今回の回帰の際に惑星などの引力の影響を受け、現在の軌道はわずかに変化し、双曲線軌道となっています。このため、ゆくゆくは太陽系の外に出て行き、二度と戻らないと推測されます。

----------引用ここまで

さらば紫金山・アトラス彗星。

10月下旬

2024年10月30日記

里でもミゾソバが咲く季節になりました。

セイタカアワダチソウが主役となりつつある畦道周辺です。定期的に草を刈っている田んぼもありますが、このように草むら化している場所が増えてきています。

いろいろな実を楽しみながら歩きます。上はイチョウとリンゴ、下はノブドウとヒヨドリジョウゴです。

ヤマトシジミ。この日は10時を過ぎても12℃程度だったせいか、ウラナミシジミを見ることはありませんでした。

トンボ類も激減。あれほどいたアキアカネもごくわずか。

畦道からいつもの近所の森へ接続です。

前回よりは色づきが進んだものの、まだまだという感じです。

望遠で切り取るとちょっと秋らしい画面になります。

畦道でもこの森でも鳥は少なめ。今年はなんだか鳥に恵まれないと思うわけですが、これは単なる印象なのか、それとも実際に減っているのか。写真はアオゲラです。

メジロもいたのですが、まさに「メジロを探せ!」的な写真しか撮れませんでした。

高積雲とスーパームーン

2024年10月30日記

10月17日の満月は、今年の満月の中で一番地球に近く、いわゆるスーパームーンとされる月でした。その事自体にはあまり興味はないのですが、高積雲の向こうに見える姿が美しかったので撮ってみました。

シャッタースピードを少し遅くすると雲が流れて写り、これもまたよいものです。

月と土星の接近

2024年10月27日記

紫金山・アトラス彗星を見た翌日の夕方は雲が多くて、観望はあきらめました。SNSには天候に恵まれた地方の方が撮った画像が溢れていて、そちらで十分楽しめました。スマホでも十分写ったみたいで、すごいことです。

そしてこの夜は月と土星の接近ショーでもありました。

月の左に土星がちょこんと光っています。

一眼レフに望遠レンズをつけて待っていたら思ったよりも月と土星が離れていて、結局マクロレンズ(60mm、APS-C換算90mm)で撮りました。前日の彗星も他にいい画角のレンズがなくマクロレンズを使いました。天体を撮るのにマクロレンズを使うというのも、なんだか変な感じがします。開放F値が2.8と比較的小さいこともあって、彗星もISO800程度、シャッタースピードは2,3秒で十分写りました。ズームレンズだと5.6くらいになってしまい、天体を撮るのにはやや暗いのです。

望遠レンズでは月を撮ってみました。月齢は11。

土星も撮ってみました。約等倍で切り取ってみると輪がわかります。

色づきが進まない近所の森

2024年10月27日記

10月中旬の金城のいつもの森です。

色づきはまだまだ。

2023年はめまいに悩んでいたため10月中旬にこの森に行っていないので、2022年の10月中旬の画像と色づきを比べてみます。(↓)

今年は秋になっても寒さがやって来ませんが、紅葉・黄葉も進んでいないことがわかります。この日も10時の歩き始めの時点で20℃ありました。

鳥は少なめ、記録したのはエナガ、ヤマガラ、シジュウカラ、コゲラ、ヒヨドリ、スズメ、イカル、キセキレイ、モズです。

エナガは結構近くに来てくれました。

エナガは、ヤマガラ、コゲラと混群を形成していました。

足元にはがさごそニホンカナヘビ。

まだ青いウバユリの実。

黒くなりかけのヤブランの実。

ミズヒキも咲いていました。

紫金山・アトラス彗星観望成功

2024年10月27日記

実はこの日の前日に畦道で西側の空が開けている場所まで行って観望を試みたのですが、よくわからずじまいで、この日(10/13日曜日)は2回目のチャレンジとなりました。

今度は車を走らせて光の影響があまりなく、完全に西を見渡せる場所まで行ってみました。まだ空に明るさが残っているうちはよくわからなかったのですが、双眼鏡で金星の右側を丹念に見ていると、ぼわっとした彗星の尾を視野に捉えることができました。

暗くなってくると双眼鏡なしでもその姿を見ることができました。尾が長くてとても壮大な姿でした。彗星が山に沈んでいく様子も眺めることができて感動しました。

過去に彗星を見たことは何度かありますが、これだけはっきりと尾を引いた姿を撮ることができたのは初めてでした。とても満足しました。

翌日月曜日の祝日は雲が多く条件が悪かったので、この日彗星を見ることができて本当によかったと思います。

次にこの紫金山・アトラス彗星が地球近辺に巡ってくるのは8万年後という話もあり、またもう2度と戻ってこないという話もあり、どちらにしてもあまりにもそのスケールが大きすぎです。ロマンに溢れていて悶えてしまうほどです。その正体は凍った泥団子なのですけどね。

ホウジャクも来た

2024年10月27日記

先日ホシホウジャクを撮ったハナトラノオにホウジャクも来ていました。

ホシホウジャクは口吻を伸ばしたまま花から花へ飛び移るのに対して、ホウジャクはくるりと丸めます。

こちらホシホウジャク。

シャッタースピード1/2500で、タイミングが合えばやっとこのくらいに翅が止まって写ります。

畦道はトンボだらけ

2024年10月26日記

10月中旬の畦道です。母の死去、そして葬儀を済ませてから初めての探鳥となりました。見られた鳥は、モズ、ムクドリ、ヒヨドリ、スズメ、ハシボソガラスで、鳥の写真はありません。

ほぼ半月ぶりの畦道は、セイタカアワダチソウの黄色い波に囲まれていました。

リンゴは夕陽を受けてピカピカ光っていました。

シロオビノメイガ。

ヤマトシジミ。

とてもたくさんのトンボが空を飛んでいました。これだけの数のトンボの食欲を満たすだけの小さな虫は飛んでいないように見えるんですけど、そこらの事情はどうなっているんでしょうか。

アキアカネでいいと思います。

ホシホウジャク来る

2024年10月26日記

庭のハナトラノオにホシホウジャクが来ているので撮影。

ホシホウジャクの特徴、前翅先端の長方形の濃色部がしっかり写っているカットです。

室内の虫(ヘリカメムシ系とチラカゲロウ)

2024年10月21日記

夜中の2時半頃、顔面を何かがもぞもぞ動いている感じがして目が覚めました。カメムシでした。寝ぼけていたのでよく覚えていませんがヘリカメムシ系だったと思います。つまんで外に出しました。今思えばサシガメじゃなくてよかったです。

朝起きてみると天井に何やら止まっています。またカメムシか!と思ってメガネを掛けてみると違う虫でした。ペットボトルを半分に切って作った室内昆虫捕獲器で確保してみるとカゲロウのようでした。

図鑑で当たってみるとチラカゲロウの亜成虫のようでした。黒っぽい翅と白い脚のコントラストが印象的です。

ヒロヘリアオイラガご退場

2024年10月14日記

母の通夜は自宅で執り行うことにしました。家には一間だけ和室があるので、母にはそこに帰ってきてもらいました。

出棺は和室から掃き出し窓を通って庭に出て、そこから玄関に回ることにしました。

そういえば棺が通るところの庭木の枝が邪魔かもな…と思って見に行ったら、気が付かないうちにカエデの木が丸坊主にされていました。この方の仕業です。

ヒロヘリアオイラガです。いわゆる「電気虫」で、棺を持った方が通ったときにちょっと当たっただけでも大惨事になりかねないので、一匹一匹トングでつまんで枝や葉から引き剥がしました。母を失った一方でこのようにたくさんの虫を殺すことに抵抗がなかったわけではありませんが、安全第一ということでご退場ねがいました。

大変な数で、私がつまんだだけで軽く200匹はいたと思います。調べてみると集団発生するとあり、まさにその通りの状況でした。

葬儀に合わせて帰ってきていた弟と姪っ子は、私が一通り作業をしたあともずっとトングでこの毛虫を取っていました。葉の裏側にいると、蛍光グリーンぽい派手な色彩も環境に紛れて全く目立ちません。自然はうまくできています。

ついでにバラを見るとこの方がいました。

ナシケンモンあたりと思われます。無毒という記述と有毒という記述が見つかりますが、はて。

棺の通り道の草や芝を刈っていると、イグチ科のキノコを見つけました。通夜の日の午前中はこんなことをして過ごしていました。

和室の母は今にも目を覚ましそうな顔をしていて、それを見ると死んでしまったという事実になかなか向き合えなかったです。そんなこともあって、通夜の喪主の挨拶では感情が表に出てしまいました。火葬してしまうのが本当に辛かったです。

でも骨を拾ってからは、自分の中で一区切りついたような気がしました。

葬儀が終わった後はいろいろとやることが多かったわけですが、時折ベランダに出てみると、ヒヨドリが群れを作って南下していくのを見ることができました。庭に出て虫の写真も撮ったりもしていました。

これはチャバネセセリ。以前は一文字ばかりだったように思うので、やっぱり減っているんでしょうね。(→「生き物激減のニュース」)

こちらはベニシジミです。

病に侵される前の母は、暇さえあればここに出て草をむしっているような人でした。