野外手帳 2025年10月

- ジョウビタキ初認

- 飛行機雲の彩雲再び

- 秋の蝶

- 彩雲とノビタキ

- ツミは畦道初記録

- お帰りかもかも

- クマの人身事故を減らす10箇条を読んだ

- 畑で彩雲

- チュウゴクアミガサハゴロモ

- セイタカアワダチソウ自滅は都市伝説?

- 渡っていくヒヨドリ

- 善光寺にクマ

- 中秋の名月と土星

- ホウジャク訪花

- ノスリが飛んでいた

- 里でオオウラギンスジヒョウモン

ジョウビタキ初認

2025年10月30日記

10月下旬の畦道です。

本当は戸隠あたりに行きたかったところでした。でもさすがに自重しました。あまりのクマ事故の多さに、その気になかなかなれないということです。

秋田で4人が死傷したひどいクマ事故は、報道からすると出会い頭の事故ではないと思われます。助けに入った人も含めて複数の人間が次々に襲われた事故です。

こうした事故に至ってしまった理由は、クマが空腹のあまりパニック状態だったのか、それとも人を獲物として認識しだした結果なのかということになります。

ツキノワグマの場合、後者は極めてレアケースとされていましたが、先日の露天風呂で掃除をしていた方が連れ去られ、損傷の激しい遺体として発見された事故がありました。もうこれまでより深刻さのレベルが上がってしまった印象があります。

秋田の4人死傷事故を引き起こしたクマと同一個体と思われるクマは、その事故を起こす前に、クラクションを鳴らす軽トラに体当りしてきたようです。クマは基本的に臆病だというこれまでの常識が通じない感じを持ちます。

また宮城では外で飼われていた柴犬をくわえて連れ去ったという事故が起きました。かつては外飼いのイヌが多く、そのことがイヌ科の動物を苦手とするクマを集落から遠ざけていたという説があったのですが、それをひっくり返してしまったと感じます。怖がるどころか、イヌを食べ物として認識しているのかもしれません。

山に入るときには、熊鈴を持つことが、こちらの存在を知らせてばったりと遭遇することを防ぐために重要であり、できるだけ単独ではなく複数人で行動することが推奨され、いざというときのために唐辛子スプレーを持つことも選択肢にするべきというクマ事故防止のための基本方針は変わらないにしても、ここ数日報じられる事故はそれらの対策をもってしても防げなかったものばかりという感じがしてしまいます。

というわけで、山には行かず、自宅周辺での散歩としました。もっともここでももちろん100%の安全が保証されているわけではありません。

さて、この日も彩雲が見えていたのでありました。今年の秋は、彩雲を見ることが多いと感じます。

さらにハロも出現しました。大気光学現象は本当に楽しいです。

さて前置きがとても長くなってしまいましたが、この日はやっとジョウビタキを初認できました。

これは2個体目。

そして3個体目。すべて雄でした。

日本国内での繁殖例が増えているようですが、この小さな鳥が海を越えて日本にやってきて、そして住宅街に姿を表すという事実に、毎秋感動のあまり涙が出てしまいます(本当のことを言えば、感動はしますが涙は出ません)。

畦道での鳥は、カワラヒワ、スズメ、ヒヨドリ、ハシボソガラス、トビ、シジュウカラ、コゲラなど。

いつもの近所の森。この森はドングリが豊富、林縁部には柿の木があり果樹園もありで、それなりにクマリスクはありますのでごく短時間だけ。色づきはこれからです。

ホオノキがあったとは気づきませんでした。

猛禽類の羽だと思われます。

森での鳥はイカルやウグイスなど。

帰りは再び畦道歩き。

あたりを黄色く染めていたセイタカアワダチソウの色がだんだんと鮮やかさを失ってきていました。

飛行機雲の彩雲再び

2025年10月29日記

今年の夏「飛行機雲の彩雲は珍しいか」という記事をアップしました。

そこにも書いたように、飛行機雲が彩雲になったというニュースを見ることがあることから、これは比較的珍しい現象で、それは飛行機がとても湿った空気の中を飛ぶことに加え、光の回折に適した大きさの水滴の飛行機雲の発生が必要だからということのようです。

ところが、また飛行機雲の彩雲を見ることができました。

前回ほどはっきりと色づいてはいませんでしたが、飛行機から伸びる雲がうっすら虹色になっているのがわかります。

まあまあ珍しいと言える飛行機雲の彩雲を2度も見ることができたということで、今年の運はもう使い果たしてしまったのかもしれません。2025年はまだ残り2ヶ月以上はあるんですけどね。

秋の蝶

2025年10月29日記

まだ里山の紅葉は全然進んでいないのに、気温だけが下がっていきます。もう寒いくらい。これを書いている10月29日は志賀で初冠雪だったそうです。

畦道の虫たちもだんだん少なくなってきた感じがします。

セイヨウタンポポで吸蜜するモンシロチョウ。

同じくチャバネセセリ。下翅の白紋がはっきりしないけど、チャバネでいいと思います。

ミゾソバに来たヤマトシジミ。

ウラナミシジミもいないわけではなかったですが、やっぱり数を減らしている印象でした。もうすぐ11月です。

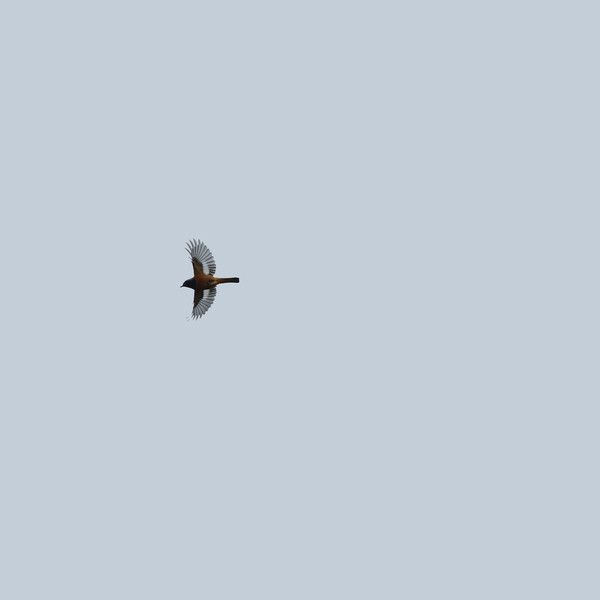

彩雲とノビタキ

2025年10月26日記

前回に続き、再び10月中旬の畦道です。

いかにも彩雲が出そうな空だと思いながら歩いていました。すると、やっぱり彩雲が現れました。

彩雲は、古来より瑞雲や慶雲、景雲などと呼ばれ、吉兆のしるし、縁起のよいものとされてきたそうですけど、時々注意して空を見上げていれば、それほど珍しいものではないことがわかります。

でも、見ることができればやっぱり嬉しいし、心が躍る存在です。

この日、心が踊ったことのもう一つはノビタキを見たことです。この畦道では久しぶりでした。2013年以降の野帳はGoogle keepに入っているので、検索すると以下がヒットしました。

2013年10月 今は住宅になってしまった家のすぐ近くでの記録。

2020年4月 現在歩いている畦道コースでは初記録。

2022年4月 この時季だと夏羽が見られるんですよね。

2022年9月 望遠レンズを持っていなくて写真なしです。

というわけで、2022年以来、3年ぶりの観察となりました。きっと毎シーズンここを通過しているのだと思われます。たまたまタイミングが合わないだけなのでしょう。

距離は遠くて写真は厳しかったですが、ゆっくり見ることができました。

その他の鳥たち。

上空にノスリ。

まかれた籾殻の中から何かを探し出して食べているハシボソガラス。

今日も活発なモズ。

スズメは少ないです。どこかに行っている感じがします。

再び彩雲が見えてきました。

上空にトビが飛び始めました。彩雲とのコラボが撮れないかなと、しばらくチャンスを伺います。

ちょっと彩雲の下を飛ぶトビの写真と言い切るには弱いですけど、一応その組み合わせが撮れたということにしましょう。

ツミは畦道初記録

2025年10月25日記

10月中旬の畦道です。午前10時、気温20℃。秋らしい雲が広がっていました。

リンゴ畑には反射シートが敷かれていました。この風景、好きです。

この日の目標はジョウビタキの初認。

最初に見たのはヒヨドリの群れです。

まだ渡りは続いているようでした。

これは人家のフェンスにいたヒヨドリ。渡っていく途中なのか、地着きの個体かはわかりません。

モズが大変活発でした。縄張り確保の真っ最中なのでしょう。

こちらは雌。非常に忙しなく、梢を飛び回っていました。

こちらは雄です。この個体はさかんに鳴いてはいましたが、割と落ち着いた感じでした。現時点で、縄張り確定のめどがついているのかもしれません。

柿の木にオナガがいました。頭の色からしてまだ若い個体のようです。

私を気にしてか、群れは少しずつ移動していきます。

移動した先で、こちらを伺うかのようなそぶりをする若鳥です。そのオナガがいる木立に1羽の猛禽がアタックしました。

その場では同定できませんでしたが、ハイタカ属っぽいことは確かでした。すぐにカメラを構えましたが、なかなかピントが合わず、写真に撮れたのは飛び去っていく段になってからでした。上の写真でもかなりのトリミング。

こちらはもっと大々トリミング。PC画面で見ると翼指は5、ツミのようです。この畦道では初記録です。渡っていく途中だったのでしょうか。

これまで畦道で確認できた猛禽類は、ハイタカ、オオタカ、ハチクマ、ノスリ、チョウゲンボウ、トビなので、これで6種類目です。あと可能性があるとすればサシバですね。田んぼがもっと残っていれば、居着いたり立ち寄ったりする可能性があると思いますが、休耕地がどんどん増えていく現状では難しそうです。

蝶はキタテハなど。

ナス畑にはニホンアマガエルがいました。

鳥は上に挙げたヒヨドリ、モズ、オナガ、ツミの他に、ムクドリ、シジュウカラ、カワラヒワ、ホオジロ、コゲラを確認しました。

目標のジョウビタキの初認は果たせず、次回に持ち越しとなりました。

お帰りかもかも

2025年10月21日記

ヒドリガモやってきていました。他にコガモとオナガガモも確認です。

なんか春は結構遅くまで残っていて、夏場はちょっといなくなるけど、秋になるとすぐ帰ってくる印象があります。

クマの人身事故を減らす10箇条を読んだ

2025年10月20日記

久しぶりにいつもの近所の森に行ってみました。

夏はメマトイと蚊がひどいので足を踏み入れていません。野帳を見返してみると、ここに来たのは6月上旬以来4ヶ月ぶりでした。

ウルシが色づいていたものの、紅葉はまだ始まっておらず、さらに鳥影も薄かったです。そして、まだ暑いせいかメマトイがかなり活発で、森歩きは短時間で切り上げました。

短時間で森から出ることにしたもう一つの大きな理由は、やはりクマへの懸念です。

この森では、過去にクマが目撃されています。もうかなり前のことですが、今秋の里へのクマの進出状況を考えると、再びクマが出る可能性はあります。ここも安全とは言えません。

森の中で人に会うことがほとんどないのも、不安に思う要因です。住宅街に隣接してはいますが、今秋のクマ事故の状況からして、それはリスク低下要因にはなりません。

森には川が流れていて、クマが山地からの移動ルートとして利用できる可能性もあります。そしてドングリがとても豊富で、周辺部には柿の木もあります。

こうしていろいろ考えてみると、この秋、この森への立ち入りは見送るべきかもしれないと思いました。長年通ってきた森なので残念ですが、今秋のクマを巡る状況は「異常」としか言いようがありません。

福島県が発生リスクの高い箇所やその注意点を10箇条にまとめてweb上で発表していたので、そのPDFファイルを読んでみました。

以下一部を引用してみます(見出しと思われる部分以外は省略。また文末の表現は常体の言い切りの形に変更)。

----------以下引用

人身事故を1人でも1件でも減らすためにできること 10箇条

①とくに日の出前、日没後には徒歩による外出を控える。

②子供たちの通学路、お年寄りの散歩コースの安全を今一度確認する。

③河川敷がクマの移動ルートや潜み場所になっている。ヤブなどで見通せない河川敷には昼夜を問わず絶対に近づかない。

④犬の散歩時に人身事故が発生している。ヤブや林などで見通しの利かない場所を通るルートは極力避ける。

⑤住宅や敷地内で物音がしても、不用意に外に出たり、窓を開けて確認したりしないようにする。

⑥人気のない畑や果樹園などの見回りの際には車両を使い、降りる前に周辺の気配に注意し、必要なら花火などで追い払ってから近づく。

⑦今秋のクマはとにかく腹を空かせている。とくにカキやクリなどの未利用果樹木、ソバ畑、トウモロコシ畑などの野菜残渣、畜舎の配合飼料、鶏小屋、倉庫内の米ぬかや穀類、ベンキやグリース類などに誘引される。

⑧今秋のキノコ刈りはリスクが非常に高く、たとえ鈴などを携行していても命がけになる。

⑨林道の補修や架線の点検などの山地作業時、河川敷の刈り払いや環境調査時にも事故が発生している。今秋は複数で行動していても事故に遭う可能性が高いと考えられる。

⑩登山やサイクリング、キャンプなどの野外活動、山間部の名所旧跡での観光、緑の多い公園での散策もリスクが高いと考えられる。

----------引用ここまで

引用した項目のうち赤字の部分は、私の行動に関係がありそうなところです。

⑧のキノコ狩りがなぜ他の活動よりリスクが高いのか、その理由はよくわからないですが、生き物を丹念に探して歩くスタイルはキノコを探すのと共通するところがありそうです。

⑩は、もう私がしているようなアウトドア的活動はやめておきなよと言っているわけです。このサイトで野外手帳として記録していることを封じてしまうことは人生の楽しみを失うに等しいので、ちょっと辛すぎます。

しかし、今年はこれまでの「常識」が通用しない事故も起きているように思いますので、そのくらい用心しないと重大な結果を招きかねないと考えるようになりました。。

一昨日のNHKサタデーウオッチ9では、「完全に人より自分(クマ)が優位と認識した危険なクマが非常に増えている」と専門家が言っていました。

これまでは、ほとんどのクマは臆病で人間を避ける動物なので、音が出るものを携行しましょうとか、複数で行動しましょうとか、そういった話でした。

しかし今日のこの話のほうが、今秋の、いや近年の実情にあった認識だと感じました。特に今年はこれまでの対策が通用していない事故ばかりだと思ってしまいます。

そして、個人的に最も懸念しているのは、この状況が単なる山の食べ物不足によるものか、それとも個体数の増加や人里に依存する個体の増加によるものかという点です。

もし後者であれば、来秋以降もこの異常な事態が常態化してしまうことになります。そうだとすると、どうすればいいのでしょう。

帰り道は畦道経由です。

ツキノワグマはカキなどに誘引されるということですが、リンゴはどうなんでしょう。畑によっては地面に傷んだリンゴを大量に廃棄しているケースがあって、ちょっと心配になります。、

ケイトウアマガエルポイントでは今年もケイトウアマガエルを見ることができました。

最後はムクドリです。鳥は他に、ハシボソガラス、オナガ、キジバト、ヒヨドリ、ハクセキレイ、シジュウカラ、エナガ、スズメ、など。

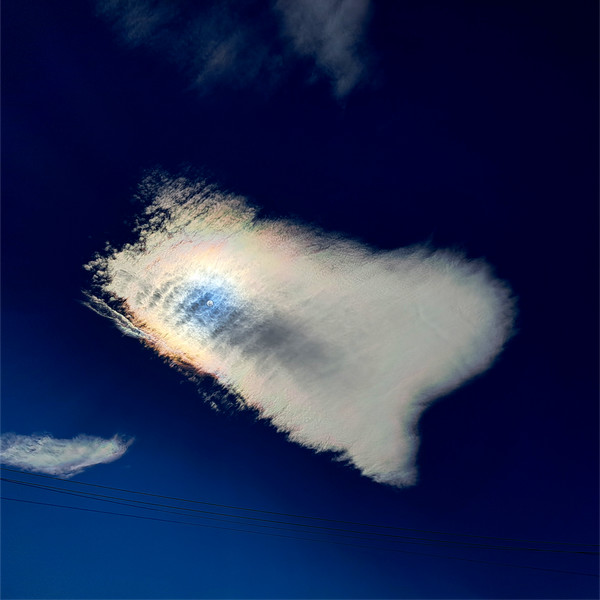

畑で彩雲

2025年10月19日記

上の写真はスマホで、下の写真はわざわざカメラを取りに行って撮ったもの。いつ何時このような現象が起きるかわからないので、畑仕事にもカメラは欠かせません。

それよりクマです。連日のクマの事故の多さ、深刻さに、山や森に入る気になれません。レアケースではあるのでしょうが、ツキノワグマなのに明らかに人を獲物として認識したであろう事故も起きています。クマの事故に遭う可能性はそう高くはないと思いますが、起きたときの怪我が深刻すぎます。

最近畑に出ることが多くなったのはそういうわけです。

チュウゴクアミガサハゴロモ

2025年10月18日記

気になる虫を見つけました。

ネットでは度々目にしていたチュウゴクアミガサハゴロモです。初見です。

アミガサハゴロモとよく似ていますが、翅の色、白紋の形が違います。

中国大陸原産の外来種で、各地で勢力を急激に拡大しているそうです。

検索すると、2024年現在、本州(群馬、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、富山、静岡、愛知、奈良、京都、大阪、兵庫、和歌山、岡山、広島)、四国(徳島、高知)、九州(熊本)で確認されているとあります。

今年の10月、山形で初記録というニュースもヒットしました。

長野県での確認記事は見つかりませんでした。なのでここにやって来たのはごく最近だと思われます。

果樹、園芸樹、街路樹などに産卵しする際に枝に傷をつけたり、吸汁によって生じる排泄物がすす病を発生させたりと、多くの植物にとっての加害昆虫だそうで、その影響がちょっと心配です。

セイタカアワダチソウ自滅は都市伝説?

2025年10月18日記

リンゴがピカピカ輝く午後の畦道です。

なんとなく少ないなと思っているアキアカネ。いつと比較しているのか自分でもよくわかっていないので印象にしか過ぎません。アキアカネ激減のニュースに影響されて減っていると思いこんでいる可能性も大です。ただ、アキアカネが産卵できるような場所がもうこの畦道ではあまり見当たらないことも確かです。

こちらはナツアカネ。前にも書きましたが、こちらは今季よく見られる印象です。

葉の上にいた直翅類。ヒロバネヒナバッタあたりでしょうか。右側の後脚は失われています。残った左後脚を動かして(翅にこすりつけて)鳴いていました。強いです。

セイタカアワダチソウの黄色がますます勢いを増してきています。

吸蜜する昆虫にとって、この時季の蜜源としては貴重な存在になっていると思われます。

これはキタテハ。

これはベニシジミです。

セイタカアワダチソウというと「アレロパシーによる自家中毒」が有名で、これはセイタカアワダチソウが根から他の植物の生育を妨げる成分(アレロパシー物質)を出しすことによって、自身の生長も難しくなり自滅するという話です。

でもこれ、ほんとか?という気がします。この畦道においてもセイタカアワダチソウは確かに爆発的に増えている印象はありませんが、特に減ったという印象もありません。自滅説は、なんだか日本人好みの「盛者必衰の理」に乗っかって都市伝説化している面もあるんじゃないかと思います。

少し調べてみると、こんな記事が見つかりました。

セイタカアワダチソウのアレロパシーと自家中毒についての質問に対するJSPPサイエンスアドバイザー櫻井英博氏の回答

----------以下引用(「日本植物生理学会 植物Q&A」より

(前略)アレロパシーによる自家中毒という話も、実験室レベルでは検出できますが、実際の野外ではその効果を検証することは、一般に難しい程度の影響がほとんどです。セイタカアワダチソウは、風散布種子を持ち、風によって広範囲に運ばれ、日当たりの良い空き地でいち早く芽を出します。セイタカアワダチソウ群落の成立において、効率的な種子散布は非常に重要な要素です。典型的なパターンでは、空き地で最初に群落を作るのは1年生のブタクサやヒメムカシヨモギで、翌年以降に多年草であるセイタカアワダチソウが優占種となります。セイタカアワダチソウは密生し、根茎で広がるため、他の種の侵入や生長がしばらくの間は抑えられます。しかし、地表に広がるロゼット葉で冬越しするため、ススキなどが侵入し覆われるようになると、勢力が衰えてきます。これらの過程におけるアレロパシーの影響は副次的で、全体の力関係を少し変化させるという程度だと考えたほうが実態に合っていそうです。また、セイタカアワダチソウはリンやカリウムなどの必須栄養元素の要求性が高いため、貧栄養な環境での競争力は高くありません。

----------引用ここまで

この畦道でもススキが次第に優勢になっている感じはあるので、この回答には納得です。

確か昨年まではこの畑はきちんと手入れがされていたと思うんですが、今年はこんなになってしまいました。上の回答の通り、まずここに生えたのはムカシヨモギ属の植物でした。これからセイタカアワダチソウ、そしてススキへと移り変わっていくのか、経過を見てみたいと思います。

渡っていくヒヨドリ

2025年10月18日記

前回に続き、10月中旬の畦道です。目的はジョウビタキの初認です。

1日でこんなに変わってしまうのか!というヒガンバナでした。

同じ場所の前日の写真はこれです。

ヒヨドリがぱらぱらと渡っていきます。

朝、家のベランダから見る南下群は結構大きい群れですが、この日は多くても20羽くらいでした。

ヒヨドリは1年中見られますが、見ている個体は渡りによって入れ替わっているということになります。

夏でも冬でも見られるということは、無理して渡らなくてもいいんじゃないかと思ってしまいます。もちろんヒヨドリにはそれなりの理由があるのでしょう。もちろん、渡るものと渡らないものとがいる可能性もあります。

縄張り争いに一生懸命なモズ。

集まっていたハシボソガラス。何をしていたんでしょう。

そのうちの1羽だけがこちらに向かって飛んできました。

住宅街で見かけたヒタキsp. です。双眼鏡で見てもちょっとよくわかりませんでした。上の画像を大トリミングしたのがこれです。

コサメビタキでよさそうです。

ほかにはムクドリ、シジュウカラ、スズメ、ハクセキレイ、キジバト。ジョウビタキ初認を目論んで歩きましたが、今回はだめでした。

善光寺にクマ

2025年10月14日記

雨予報でした。いつ降り出してもおかしくない空だったので、傘を持って畦道に出ました。

前回はぜかけしてあった稲は脱穀が終わっていました。

ほとんどのヒガンバナはおしまい。最後に咲き始めたポイントの花もおわりかけでした。

上空をアオサギが飛びました。カメラで追っていくと用水に降りたようでした。

写真はありませんが、休耕田でタヒバリを観察しました。この畦道では初記録です。

キセキレイとセグロセキレイとハクセキレイも休耕田で見ました。この3種類が同時に同じ場所にいるのはちょっと珍しいと思います。

上の写真のように、定期的に草が刈られている休耕田は、草地の状態が維持できています。

しかし、しばらく手入れがされないままだと、上の写真のようにセイタカアワダチソウなどに覆われてしまいます。

この田んぼはここ数年草刈りが入っていません。もう水田だった頃の面影はありません。

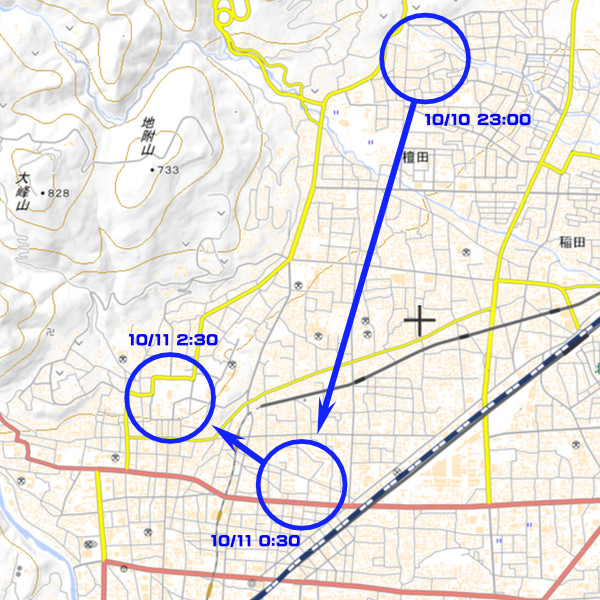

歩いていると防災無線が流れました。なんと善光寺でクマが出たというのです。スマホでニュースを見てみると、長野市街地のあちこちでクマが目撃されたということでした。

帰宅後、クマが目撃された地点を地図上に落としてみました。10日23時頃は浅川押田、11日午前0時半頃は三輪、そして11日午前2時半頃に善光寺。これを見ると、同一の個体が移動する中で目撃されたと考えてよさそうです。

山に近い、あるいは川沿いに降りてきたというレベルではなく、完全に市街地を縦断しています。こうなると、どこでクマが出ても不思議ではありません。

私が週末に歩いているこの畦道も安全とは言えないでしょう。ここで急激に増えている耕作放棄地は、クマが潜む格好の場所になってきていることも要注意です。

今年のクマの里への出没はやはり異常事態です。これまで以上に注意して歩かなければならなくなりました。

-2025年10月

中秋の名月と土星

2025年10月13日記

今年の中秋の名月は10月6日でした。天気予報的には無理な感じで期待していなかったのですが、家に帰ろうと外に出ると、なんと空は晴れていて、月が昇ってくるのが見えました。

帰宅してベランダに鳥見用の地上望遠鏡を設置、早速観望を始めました。画像は。地上望遠鏡を使ったコリメート撮影です。いい感じで写って、古いシステムだけどまだまだいけます。

月の右側に土星が見えていたので、望遠鏡のレンズをそちらにも向けてみました。接眼レンズをのぞくと輪がわかりました。

コリメート撮影でもなんとか輪が写りました。もちろん大トリミングしてあります。

少し露出を落としてみるとこんな感じです。もっと落とせば色がわかるかもと思ってトライしましたが、これ以上はうまく写りませんでした。

それでも天体用の機材でなくてもこれだけ見えるというのは感動です。

そんなことをしているうちに、月に雲がかかり始めました。するとなんということでしょう。月暈が出現したのです。

すばらしい月夜となりました。

ホウジャク訪花

2025年10月13日記

庭のハナトラノオが咲いたのに、今秋はホウジャクが来ないなと思っていたら、その気持ちを察したかのようにその翌日にホウジャクsp.が現れました。早速カメラを持ち出して撮ってみます。

空飛ぶエビに見えますが、蛾です。sp. というのはある分類群まではわかるものの、種まではわからないという意味で使われます。このホウジャクはクロホウジャクかホシホウジャクのいずれかと考えられますが、それを識別するためには翅の模様を見なければなりません。

捕まえずに翅の模様を見て識別するためには写真撮影が必要です。ものすごく速くはばたいているので、その翅を止めるためにできるだけシャッタースピードを上げます。上の写真の露出時間は5000分の1で、このくらいでやっと翅があまりぶれずに写ります。

翅の先端部に横長の長方形の濃色部が見えます。これでこれはホシホウジャクだとわかります。クロホウジャクは濃色部がもっと広く、淡色部との境目が階段状に見えるのです。

この画像はもっとわかりやすいです。オレンジ円内の長方形がポイントです。詳しい説明は自由研究をどうぞ。

はばたきだけでなく飛翔スピードもとても速く、また1か所に長くとどまることはないため撮影難易度は高いです。

今回は10分ほどの間に1300枚も撮ってしまいました。PCに取り込んだあと、ピントが複眼に来ていないものやフレームアウトの画像を削除すると、残りは330枚。歩留まり25%でした。まあまあ頑張りました。

これは少し赤みの強い個体。

昨年は確かほかのホウジャク類も訪花していましたが、今季はまだホシホウジャクしか確認できていません。

ノスリが飛んでいた

2025年10月12日記

10月上旬の畦道、その2です。

リンゴ畑の中の道を行きます。「畦道」と言ってももう田んぼは残りわずかです。リンゴ畑もかなり減ってきて、荒れ地が増えてきています。

リンゴ畑の上空にノスリが現れました。青空を背景に飛ぶ姿のすばらしさに感動します。

夏の残骸のようなヒマワリ。

ここにはカワラヒワがいました。まだ少し幼い感じがします。

草地ではセグロセキレイ。

何かをついばんでいたので、拡大してみると小さな甲虫です。

とことこ歩くキジバト。

他にはムクドリ、ヒヨドリくらい。さてジョウビタキの初認をこれから目指します。

里でオオウラギンスジヒョウモン

2025年10月12日記

10月上旬の畦道です。

稲刈りが終わりました。

ヒガンバナも盛りを過ぎ、季節が進みました。

セイタカアワダチソウが花を咲かせ始めました。外来種ですが、すっかり秋の風景としてこの黄色を受け入れてしまっている自分がいます。

先月は戸隠で見たミゾソバ、10月に入って里でも咲き始めました。

そのミゾソバにツマグロヒョウモンがやってきていました。

ちょっと驚いたのはオオウラギンスジヒョウモンがいたことです。基本的には森林性の蝶のはず。里で見たのは初めてです。山から降りてきたのでしょうか。

ウラギンシジミを見つけました。

9月に見たときは「裏銀」だけでしたが、今回は少しだけ翅表を見せてくれました。

さてアキアカネ。激減のニュースがありましたので、今秋の出現状況が気になるところです。

この日はあまり数が多いとは言えませんでした。これからですね。

これまでと少し違うなと感じたのは、ナツアカネをよく見かけたことです。これまでこの畦道ではアキアカネばかりで、なかなか夏には出会えていませんでした。