野外手帳 2025年9月

- 9月29日月面X

- 鷹渡り観察

- 翅表を見せるムラサキシジミ

- ニラに蝶

- ヒガンバナ咲く頃

- 自宅で鷹渡り

- 庭と畑の3コマ

- 稀な蛾だった

- カジノキ

- アキアカネ激減のニュース

- 稀な蛾だった

- ママコノシリヌグイ

- ニラの花

- ここでもアケボノ

- 某所で蝶とトンボ

- トンボ識別難しい

- トリカブト属

- アケボノソウは秋の星

- 月食スマホ実況

- 9月8日未明皆既月食

- 月齢14

- 月齢10

9月29日月面X

2025年10月9日記

この日は18時20分頃から月面Xが観測できるということで、朝から心待ちにしていました。月面Xとは、ブランキヌス、ラカイユ、プールバッハの3つのクレーターの壁が太陽の光に照らされ、「X」の文字が浮かび上がる現象です。

しかし、仕事が終わらず退勤できたのは18時過ぎ。それでも、調べてみると約1時間ほどは観測可能だとわかり、足早に帰宅。19時には家のベランダに三脚を設置して望遠鏡をのぞくことができました。

ここにあげた画像はその19時頃の撮影、地上望遠鏡を用いたコリメート撮影です。

肉眼だともっとはっきり「X」の文字が目に飛び込んでくるように見えました。よい眺めでした。

次回は11月27日の20時15分からだそうです。カレンダーアプリに早速メモしました。

鷹渡り観察

2025年10月8日記

秋分の日、毎年恒例の鷹渡り観察スポットへ向かいました。今季は家のベランダでハチクマの渡りを観察できてしまってまさかという体験をしましたが、やはりこの場所に行かずにはいられません。

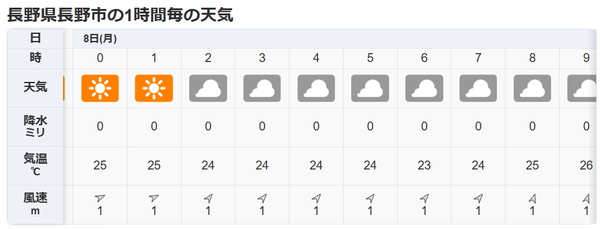

天気予報は良好だったものの、前日の月曜日が絶好の日和だったため、「もうかなり飛んでしまったのではないか」と、あまり期待はしていませんでした。

観察ポイントに着くと、名前は存じないものの毎年顔を合わせる方々と挨拶を交わし、10時にスコープを立てて観察を開始。まだ一羽も飛んでいないとのことでした。天気予報に反して空はどんよりとした曇り空。寒くてすぐに上着を着込みました。

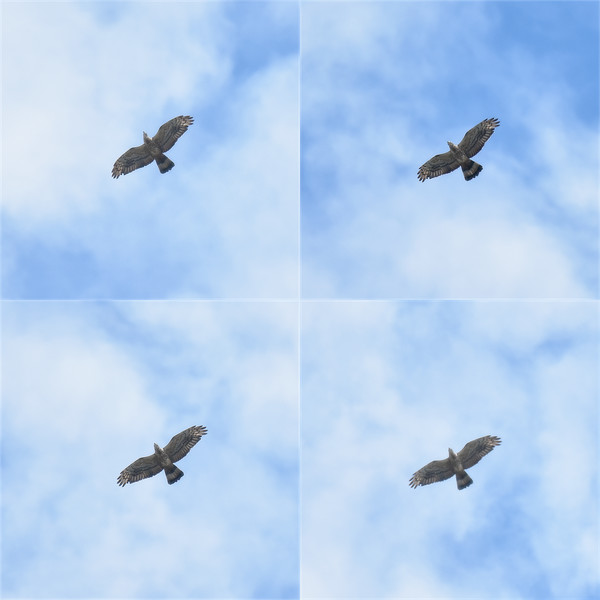

最初に観察できたのはアオバト。その後、トビ、サシバ、ハチクマと続きました。

最も多かったのはハチクマで、そのうが膨らんでいる個体も見られました。

その後もぽつぽつとタカは飛ぶものの、「少ない、遠い、高い」の三重苦。それでも、共通の目的を持つ方々と空を見上げる時間は、とてもいいものでした。県外から来ている方も多く、そのエネルギーの高さに毎回感銘を受けます。普段は一人で鳥を見ることがほとんどなので、こうした機会が大きな刺激になるのは確かです。

結局、午前中はほとんど飛ばず、午後2時過ぎになってようやくサシバの小規模な柱(サーマルに乗って旋回する群れ)が立ちました。

この写真には2羽しか写っていませんが、実際は7羽が輪を描き、そしてすうっと南下していきました。

「あ、アサギマダラだ!これも渡っていく!」と写真を撮りましたが、PC画面で拡大するとアカボシゴマダラ(外来種)でした。飛翔能力はかなり高そうで、これは分布を広げていくわけだと納得しました。

ハチクマとサシバ以外のワシ・タカでは、ツミ(上の写真)、最初に観察したトビ、そしてミサゴ、ノスリ、さらには遠かったですが2羽のクマタカも見ることができました。

青空が見えてきてから、観察ポイントの上空をタカが通過していくようになりました。

これはハチクマです。

そしてこちらもハチクマです。白い個体で、最初遠目にはミサゴかなと思ってしまいました。

このハチクマは、一度木の陰に飛び込んで姿を消したのですが、その後上空で旋回する姿を再び見せてくれました。これはこの日一番の眺めでした。

16時に撤収。午前中はほとんど飛ばなかった印象でしたが、カウントしてみると6時間で100羽以上を観察することができました。

観察ポイントには数十人が集まり多くの目があったため、タカが飛び始めてからは、遠くても小さくても誰かが発見してくれ、たくさんの観察機会を得ることができました。一緒に観察した方に「また来年ね」と挨拶して山を下りました。

ワシタカ以外では、カケス、イカル、シジュウカラ、ヤマガラ、コガラ、エナガ、ゴジュウカラ、コゲラ、イカル、ハシボソガラス、そしてアオバトを記録しました。

この次の土日は母の一周忌だったため、今季の鷹見はこれでおしまいとなりました。

実は、母が他界した日も、午前中はこの鷹見ポイントにいたのです。そして、なぜか昼で帰ったんですよね。病院から連絡があったのは、帰宅してすぐのことでした。まるで虫の知らせとしか思えない日だったことを、今改めて思い出します。

翅表を見せるムラサキシジミ

2025年9月30日記

9月下旬の畦道の蝶の記録です。ニラの花に来ていた蝶以外をここでは紹介します。

最初はアカボシゴマダラ。今季初めてこの畦道で確認しました。そしてこれで観察は3回目。完全に定着した(してしまった)といってよさそうです。

アカボシゴマダラを見たすぐ近くにいたホシミスジ。普通見かけるのはコミスジがほとんどなので、ホシミスジだとちょっと嬉しくなります。

ヒメアカタテハ。飛翔力の強い蝶として知られています。寒冷地では越冬できないとされていました。今後は温暖化によって勢力を広げていくことになると思います。

ムラサキシジミ。翅裏はとても地味で、保護色としての役割を持っているように思います。しばらくじっと見ているとそっと翅を広げました。

きれいな翅表を見せてくれて、ちょっとテンションが上がりました。これはおそらく雌へのアピールなのだと思います。外敵の気配を感じればさっと閉じてしまうということなのでしょう。

この戦略はよくわかるのですが、謎なのが下のウラギンシジミです。

その名の通り「裏銀」がとても目立ちます。表は比較的地味な色ではあるものの雄雌で配色が違い、繁殖に関係しているのでしょう。謎なのは、この目立つ翅裏を見せて止まることが多いことです。人間の目からはとても目立つのですが、天敵からは案外保護色になっているのかもしれません。

ツバメシジミ。名前の由来は細長く突き出た尾状突起を燕尾に見立てたことからということですが、ほかにも尾状突起を持つシジミチョウは多いので、混乱してしまいます。

このウラナミシジミも尾状突起持ちです。この蝶が増えてくると秋本番を感じます。

イチモンジセセリ。それこそどこにでもいる蝶というイメージでした。環境省と日本自然保護協会が行った調査で、減少ペースが6.9%と絶滅危惧種の基準に相当するという衝撃的なニュース(2024年)はまだ記憶に新しいところです。

蝶を離れまして、蛾を一つ。

シロオビノメイガ。

トンボもすこし。

里でアキアカネを初認です。アキアカネ激減のニュースがありましたが、さて今季の善光寺平ではどうか。この畦道でも産卵できる場所はもうあまりありません。

ミヤマアカネ。日本で一番美しい赤とんぼとされているとか。一番ってどういうことよ?と思ってしまうものの、体色の赤と褐色の帯との組み合わせが確かにステキデザインではあります。あまり飛びたがらないトンボなので、撮影は容易です。

ニラに蝶

2025年9月28日記

ヒガンバナが咲き始めたわけですが、少し前にから咲いていたニラの花はそろそろおしまいです。

それでも多くの蝶たちが吸蜜に訪れていました。

ツマグロヒョウモン。

キタテハ。

モンシロチョウ。

ヤマトシジミ。

ベニシジミ。かなり黒化した個体でした。高温期型の特徴なんだとか。隣にはコアオハナムグリが写っていました。

ヒガンバナ咲く頃

2025年9月27日記

異常に暑い夏でしたけれど、彼岸を迎える頃にきちんと咲き始めるヒガンバナでした。

咲き具合はかなりばらばらでしたけれど。

いつも見られる場所で、まだ茎が地上に現れていないところがある一方、満開を迎えているところもありました。

季節感のある花です。

ヒガンバナの赤を見た後にこのツユクサを見ると、この青色がより鮮烈に感じられます。

そしてヨウシュヤマゴボウもなかなかに強烈。

こちらアオツヅラフジの実の色は渋くて好きです。

ノブドウ。年々鮮やかな色の実が減っているように感じるのですが、気のせいでしょうか。

そういえば、シンジュキノカワガの幼虫はどうなっているだろうと思ったら、そこにあったニワウルシ(シンジュ)の若木はすべて刈り払われていました。

ちょっと残念ですけど、ニワウルシの繁茂の仕方を見ると、土地の持ち主としては当然の処置です。放っておくと大変なことになってしまう、成長力の強い木ですから。

自宅で鷹渡り

2025年9月26日記

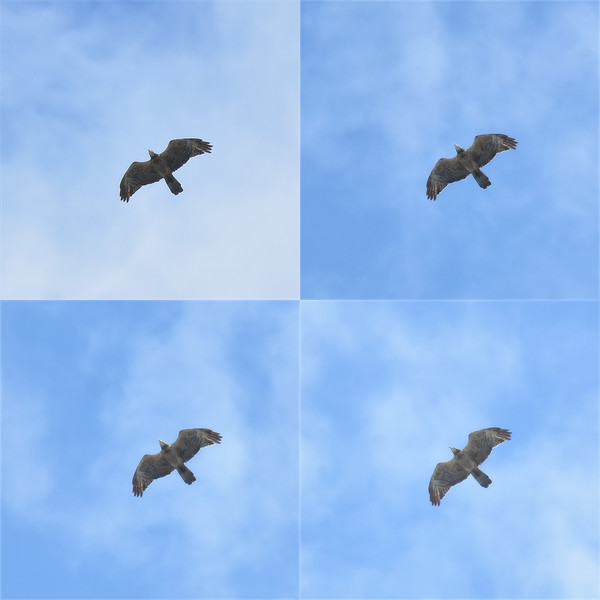

もう限界を迎えていた25年選手のエアコン交換工事が入り、鷹渡りの観察に行けない秋の休日でした。ところがなんとベランダでハチクマを見たのです。

自宅の上空を南に向かって、まずは2羽のハチクマが通過していきました。

続いて2羽。これは偶然ではないと感じて、空を見上げて行くと、ぽつりぽつりとハチクマの南下が続きました。

最後には驚いたことに自宅の真上で小規模な鷹柱まで発生したのです。

写真には画角の関係で2羽から3羽くらいしか写りませんでしたが、6羽が旋回を見せてくれました。

ここまで9分間の出来事でした。

その後はハチクマの姿が途絶えてしまいましたが、30分後にもう1羽が飛んだのを確認しました。

まさかまさかの自宅での鷹渡り観察、素晴らしい光景を見ることができました。計13羽です。

庭と畑の3コマ

2025年9月25日記

庭のジニアにキアゲハがやってきていました。

そのすぐかたわらにあるパセリをキアゲハが見逃すはずはありませんでした。

見事なキアゲハの幼虫です。

そしでジニアに戻ると、吸蜜に訪れる昆虫を狙うニホンアマガエルの姿がありました。

-2025年9月

稀な蛾だった

2025年9月21日記

シンジュサンを探しに行ったシンジュ(ニワウルシ)に、見慣れない毛虫を見つけました。シンジュキノカワガの幼虫みたいです。

成虫の写真を見ると、ものすごい美麗種。そして日本の蛾ではなく中国の蛾だということがわかりました。外来種?と思ったらそうではなく、中国から飛来する蛾なんだとか。

検索すると、かなり珍しい種類だったみたいで「偶産種」という記述も見つけました。

ただ気候変動の影響なのか、稀な蛾とは言えなくなってきているそうです。

飛来した場所にニワウルシがあれば、そこで産卵し幼虫が発生するものの、また同じ場所で見られることはほとんどなかったらしいです。つまり定着はしていない蛾だったわけです。

しかし近年では以前より見かける機会が増えて、「偶産種」ではなくなってきているとのこと。

温暖化はこうした変化ももたらしているのだなと感じたシンジュキノカワガとの出会いでした。

カジノキ

2025年9月20日記

謎の木の実。検索してみて(すぐにはわからなかったのですが、試行錯誤して)カジノキの実であることがわかりました。

名前はよく聞きますが、ああこれがカジノキだと意識したことはありませんでした。

中国を原産とするクワ科の植物。コウゾと同じ仲間で、古くから和紙の原料として栽培され、野生化もしているとか。

葉はこんな感じでした。神社の境内に植えられることも多く、葉は諏訪神社の神紋になっているそうです。

長年歩いている畦道ですが、まだまだ知らない世界が広がっています。奥が深すぎます。

アキアカネ激減のニュース

2025年9月20日記

田んぼに張られた防鳥網にくっついていたイナゴ類。まあこれはいいとして。

同じ網にかかっていたシオカラトンボ。このように防鳥網に絡まって死んでいるのをときどき見るのです。通り抜けられると思ってひかかってしまうのでしょうか。

ただこのように死んでいるのはほとんどがシオカラトンボです。種類としてなにか特性があるのかどうか、気になるところです。

ノシメトンボ。

アキアカネはまだ見かけませんでした。まだアキアカネには早いとは思うんですが、先日アキアカネ激減のニュースを見たばかりなので、この秋はどうなのか気になるところです。

-----------以下引用

赤トンボの代表種「アキアカネ」が全国的に激減している。奈良県内でも平城宮跡歴史公園など広範囲で目にするが、30年前の100分の1~1000分の1に個体数が減った地域も多く、奈良教育大の小長谷達郎准教授(理科教育講座)は「広範囲で明らかに減少している」と話す。田や湿地の減少、アキアカネに強く作用する農薬の使用が原因と指摘されている。

----------引用ここまで(毎日新聞2025/09/15)

農薬の影響がどのくらいあるのかはわかりませんが、少なくとも田んぼがこれだけ減れば影響は大きいだろうなと、畦道散歩愛好家としては思うところであります。

ママコノシリヌグイ

2025年9月19日記

先日書いた畦道の話の続き。

ガガイモが咲き始めです。

ヒルガオ。

クズの花ってきれいですよね。

ママコノシリヌグイ(継子の尻拭い)。恐ろしい和名です。なぜかって、この植物の茎や葉の柄にはたくさんの逆さまの棘があり、さわるともちろん痛いからです。誰が命名したんでしょうと思って調べてみれば牧野富太郎氏ですよ。

もちろん、博士もこの名を自分で考えたわけではなく、各地に伝わる呼び名の中からこれを選んだということなんでしょうけど。えっ、そうですよね?

ちなみにタデ科の花。

そのママコノシリヌグイにウラナミシジミが来ていました。自分の中では秋を告げる蝶です。今季初認となりました。ちなみにこの蝶の食草は先に挙げたクズなどです。

続いてもうひとつタデ科。シロバナサクラタデ。

こちらにはコミスジが来ていました。

小さな白紋が半円状に並ぶチャバネセセリ。これもウラナミシジミに並ぶ秋の蝶。

そしてこれも秋の風景。夏に高原で見たミドリヒョウモンを、里でも見かける季節になりました。

ニラの花

2025年9月16日記

9月上旬の畦道です。午前10時、気温27℃、やっと歩けるくらいの気温になってきました。今年はとにかく暑すぎました。夕方に歩いたことはありましたが、昼間に歩いたのは2ヶ月ぶりになりました。

リンゴはこんな感じ。

こんなところにイチジクがあったことに初めて気づきました。

ギンナンです。

キカラスウリ。

その下にはヤブランが咲き始めでした。

この時季の畦道といえばやはりニラです。

キマダラコヤガ。普通に見られるとする記述がある一方激減中という表現も見つかります。分布が局地的であると思われます。この畦道では過去にも観察記録があります。

ベニシジミ。

ヤマトシジミ。

モンシロチョウ。

イチモンジセセリ。

たくさんの虫がニラに集まっていました。

この方は吸蜜していたわけではありません。今季初見のミヤマアカネです。

ここでもアケボノ

2025年9月15日記

「某所で蝶とトンボ」のつづきです。

戸隠で今季初めて見たアケボノソウを、ここでも見ることができました。

確か、アケボノソウを初めて見たのもここだったように思います。そして何度見ても感動的な素敵な花です。

ミゾソバ。

ツリフネソウ。

ミズヒキの仲間。葉に黒い斑紋がなかったのでシンミズヒキだと思われますが、ここの見分けはもっとちゃんと見てこないといけませんでした。

ザトウムシの仲間が花穂を渡っていました。

某所で蝶とトンボ

2025年9月15日記

5月にはエゾムラサキの花が咲く特に名を秘す某所。鳥はハシボソガラス、あとはイカルくらい。ハシボソガラスは湿地に群れで降りているのを見ました。採食している様子でしたが、何を食べていたのかまではわかりませんでした。

蝶はミドリヒョウモン。

そしてメスグロヒョウモン。

そしてイチモンジチョウ。

訪花対象は戸隠と同じくサラシナショウマやセンキュウの仲間。戸隠のセンキュウはヒュウガセンキュウですけど、ここのはなんだかわかりません。

花には来ないクロヒカゲ。

笹の葉の上にいた毛虫です。毛虫の左に見える葉と一緒に落ちてきたのではと思いましたが、googleレンズの判定だとウスベリケンモンの可能性があり、そうすると幼虫の食草は笹らしいです。

以前は、翅の先端に黒褐色部があるのはノシメトンボだと思い込んでいました。実際にはコノシメトンボ、リスアカネ、マユタテアカネなどの可能性があります。これは胸の模様からしてノシメトンボでよさそうです。

胸の黒条が太く上まで届くのがノシメトンボ。この個体は雌で、腹部下面の白粉も特徴です。

これは胸の黒条が途中ですぱっと切れているように見えるのでナツアカネでしょうか。

拡大すると切れた黒条の先端が角ばっているのがわかります。

ハート型のミツバウツギの実に、アカスジキンカメムシの幼虫がいました。今年、何度か幼虫を見かけていて、成虫には会えないでいます。

トンボ識別難しい

2025年9月14日記

「トリカブト属」のつづきです。9月初旬の戸隠森林植物園。

キバシリ。ずっと声はしていたのですが、姿を見られたのは一瞬でした。鳥はその他、キジバト、ハチクマ、ヒガラ、ウグイス、アオジ。

トンボがたくさんいました。アキアカネか?と思ったら胸の模様が違います。マユタテアカネと思われます。

なんか食べていました。この角度だと「眉」が見えます…っていうか、この顔の斑点は眉というより髭ですね。眉とした気持ちはわかりますが。

これはリスアカネでいいでしょうか。

さてこれはオオアオイトトンボかアオイトトンボか。今回はオオアオイトトンボと考えました。

こちらの記事「アオイトトンボ」でまとめたように、アオイトトンボは成熟した雄の腹部第9・10節に白粉が生じ、オオアオイトトンボは第10節のみに白粉が生じるということなので、上の画像からこれはオオアオイトトンボと考えられます。

さてこちらはどちらなのかという話です。よく見ると胸の下側に白い粉があります。アオイトトンボでは雄と雌の一部にそのような特徴があるのに対して、オオアオイトトンボでは雄も雌もここに白粉は生じないとのこと。よってこちらはアオイトトンボだと思われます。

トリカブト属

2025年9月14日記

「アケボノソウは秋の星」のつづきです。

アケボノソウ、サラシナショウマの他に、今季初めて見た花にトリカブトの仲間があります。

まだつぼみが多かったです。

こちらは先月から咲いているアズマレイジンソウ。トリカブトの仲間です。

トリカブトの毒性は有名ですが、このレイジンソウも強い毒を持っているとのこと。

キツリフネの向こうにツリフネソウ。

そしてかなり珍しいとされるシロバナツリフネソウ。昨季、今季と同じ場所で見られましたが、来季も見られるでしょうか。

ミゾソバ。

クサボタン。

レンゲショウマは一輪だけ残っていました。また来年。

森に差し込む光にチヂミザサが光っていました。

ノブキはほとんど結実。この実の形、好きです。

ツリバナも結実、そして赤く色づき。

足元にはキノコ。キノコの同定はほとんどあきらめているので、撮ったのはこのカイメンタケだけです。

アケボノソウは秋の星

2025年9月13日記

基本的に野外手帳は時系列で書いていて、つまり新しい記録が上なのですが、これは月食より前の記録になります。

9月初旬の戸隠森林植物園です。

9月になってアケボノソウが開花しました。今年もこのステキデザインに出会うことができて嬉しいです。

花冠先端に散りばめられた藍色の星と黄緑色の蜜腺体の配置のバランス、シャープな星形、造形が素晴らしすぎます。

この蜜腺体にはアリが取り付いていることが多いです。

そうやって集まってくる虫を狙ってか、クモも蜜腺体の前で待ち構えていました。

サラシナショウマも咲き始めました。ヒュウガセンキュウがそろそろ終わりで、それと入れ替わるように林床に白い花穂を揺らします。

蝶たちも吸蜜場所をヒュウガセンキュウからサラシナショウマへ移していました。

ミドリヒョウモン。

オオウラギンスジヒョウモンは姿を消し、ヒョウモン類はほとんどがミドリでした。

1頭だけ見かけたメスグロヒョウモン。

翅裏の淡い色彩の加減が好みです。雌の色彩が和名になっている例はあまりないですよね。

とここまで書いて気づいたのですが、ツマグロヒョウモンもメスの特徴からの命名ですね。それに、先にあげたミドリヒョウモンも、雌の特徴からの命名例かもしれません。雄も翅裏は緑っぽいのですが、雌は緑がかったオレンジ色で特徴的です。

エゾリンドウ。

ここにやってきたのはカラスアゲハ。

タチアザミに来ていたのは、オオチャバネセセリでしょうか。

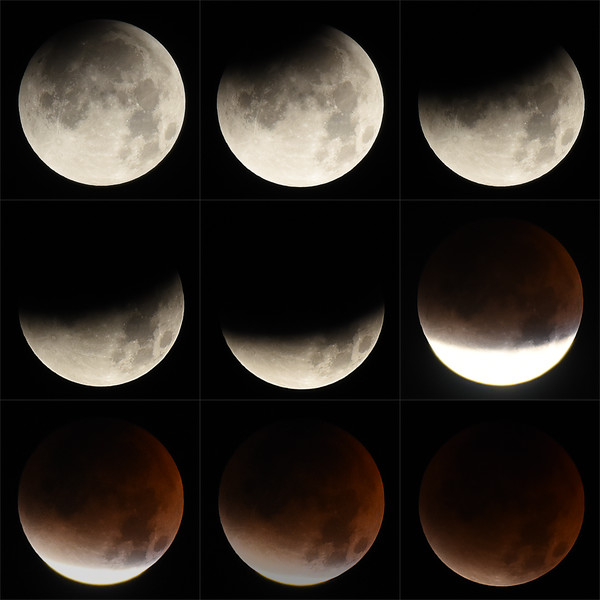

月食スマホ実況

2025年9月10日記

「9月8日未明皆既月食」の追加記事です。

前の記事に載せた写真は一眼レフ機で撮ったものです。月食中は主たるSNSであるFediverseに画像を上げながら観望していました。最初はTLに月食を見ている人が見当たらず、ちょっとさびしいなと思っていたのですが、そんな気持ちの投稿をしたら「私も見ているよ」的な反応をいただきました。やっぱり人と繋がりながら見る月食は楽しいと感じました。

SNSにリアルタイムでアップした写真は、鳥見用の地上望遠鏡にスマホを手持ちで押し当てて撮るコリメート撮影によるものです。解像度は一眼レフ機のものにもちろん及びませんが、意外とスマホは優秀で、雰囲気のある写真が撮れました。TLに画像をリアルタイムで上げて楽しむには十分なものでした。ターコイズフリンジはこちらのほうがよく写っているくらいです。

きちんと接眼部に固定できるアダプタがあれば、かなりいい画像が得られるかもしれません。

9月8日未明皆既月食

2025年9月9日記

天気予報は曇り、皆既食になるのは真夜中と、半分諦めていた皆既月食観望でした。

9月7日夕方の月の出はこんな感じ。

その後の月も雲に見え隠れ、とりあえず三脚を立ててみました。月食は見ることができないとしても、やっぱり月を撮ることは楽しいななんて思いながら、空を見上げていました。

午後8時頃には全天に雲が広がり、これはだめだなと思ったのですが、思ったよりも雲の流れは速くて、日付が変わる頃にはほとんど雲がなくなっていました。こうなると寝るわけにはいきません。

午前1時26分から月食が始まりました。以下大体10分ごとにシャッターを切っていきました。

今回も前回にならって、撮影は一眼で、望遠鏡は観望用にしました。写真もいいのですが、やっぱり望遠鏡で見る臨場感は半端ないすばらしさでした。月が欠けていく様に見入っているうちに時はあっという間に過ぎ、晴れてよかった、起きててよかったという思いでした。

皆既になると月の周囲に星が見え、独特の赤い色合いとも相まってとても幻想的な眺めでした。

皆既食に入ったのが午前2時31分。このあと86分皆既食が続き、食の最大は3時12分、皆既食の終わりは3時53分、部分食の終わりは4時56分ということでした。とてもではないですが、通常通り仕事があるので、食の最大を待たずに撤収しました。

3時間しか眠れなかったので、次の日の仕事は眠くて辛くて大変でしたが、月食効果で1日中満ち足りた気分で過ごせました。

次の月食は来年の3月3日、今からとても楽しみです。

月齢14

2025年9月6日記

東方連山から昇ってきた月齢14の月です。月よ、皆既月食を前に何を思うのか(もちろん何も思っていません)。

天気予報を見ると月食の時間帯は曇りかな。

月齢10

2025年9月5日記

9月2日撮影。コリメート撮影に使うカメラがだいぶ古い機種になってきていることもあって、最近は一眼で撮ることが多かったわけですが、これはこれでいいですね。

さて今度の満月は皆既月食です。3年ぶり。前回は天王星食も起こった印象的な皆既月食でした。その時の記事はこちら→「3年前の皆既月食は2022年11月8日」

今回は部分食の始まりが9月8日の未明、午前1時半少し前、皆既食の始まりが午前2時半頃、皆既食の終わりが午前3時50分すぎ、部分食の終わりが午前5時少し前と、翌日に仕事があるものとしては大変厳しい時間帯です。

見たいけれど、さてどうしましょう。

次の日食は来年の3月3日らしいです。このページでわかりました。ここには2030年までの月食が掲載されていました。またこのページには2051年までの月食が載っています。こういうのを見ると、死ぬまでにあと何回皆既月食を見ることができるんだろうと考えてしまって、ちょっとしみじみしますね。