野外手帳 2025年8月

- もう秋だった

- アオイトトンボ

- レンゲショウマ写真集

- シロバナツリフネソウ

- 新しく咲いた花

- 八方鳥虫花

- 八方ゴマシジミ

- 八方ハイク

- 青空にハチクマ

- 夕方の出会い

- 秋が来ていた

- クロナミシャク迷宮

- オナガミズアオ

- 「いきものの森」展

- 蝶は少なかった

- 湿原でキベリタテハ

- 少し複雑な気持ち

- ゴマシジミ

- なでしこ

- 別天地の蝶たち

- 草原性の蝶

- アカセセリ

- 蕎麦の花も終わり

- 晩夏へ

- ヨツバヒヨドリレストラン

もう秋だった

2025年9月3日記

8月の終わり、今季2度目の高層湿原。

下界は相変わらずの残暑猛暑酷暑でしたが、ここでは季節が進んでいました。

木道には直翅類の姿。

見たときはヒメギスだと思ったのですが、特徴である胸の白いラインがありません。調べてみるとイブキヒメギスらしいことがわかりました。翅の先が円いという特徴も一致しています。

北海道と本州日本海側の冷涼な地域に分布するヒメギスの一種らしいです。

胸の白線がなくてヒメギスとは違うと気づけましたが、幼虫は孵化時から終齢幼虫まで前胸背板側面に白い縁取りがあるそうで、同定は一筋縄ではいかなそうです。

これはフキバッタの仲間。

ぎりぎりフレームの端っこに捉えたトンボ。ルリボシヤンマかオオルリボシヤンマかです。

ここの形で見分けるのだそうです。

したがってこれはルリボシヤンマでよさそうです。

鳥ではルリビタキの囀りが聞こえてきました。こんな時期まで鳴くのですね。ほかも声だけで、コガラ、ウソ、ホシガラスを確認です。

花は完全に秋仕様でした。

イワショウブ。

オヤマリンドウ。

アキノキリンソウ。

ウメバチソウ。

実も見られました。

ツルコケモモ。いわゆるクランベリーで、生食には向かないらしいです。

シラタマノキ。これも生食には向かないそうで、果実酒として利用されるとか。

最後にゴイシシジミを見ました。

この夏は本当に暑くて、各地で40℃超えが連発。10年に一度の暑さという表現をニュースで耳にするものの、年々暑くなる一方なのでその言葉に実感が湧きません。9月になっても日中の気温が下がる気配がありません。

でもここには確実にもう秋が来ていました。

アオイトトンボ

2025年8月31日記

「レンゲショウマ写真集」のつづきです。8月3回目の戸隠、4つ目の記事です。これまでに紹介できなかった生き物の写真を中心に。

キベリシロナミシャク。美しい蛾です。久しぶりに見ました。少ないというより、隠れるように止まるのでなかなか目にしないこともあると思います。

たまたま目線の高さの葉裏に止まったので、しゃがみ込み苦しい姿勢ではありましたが見上げて撮ることができました。モニターが動くミラーレス機ならもっと簡単に撮影できたことでしょう。

シロオビクロナミシャク。翅の角に白い部分があるのが特徴です。詳しくはこちらの「クロナミシャク迷宮」を読んでください。

未同定蛾。きれいなんですけどね。

蝶ではミドリヒョウモン、オオウラギンスジヒョウモン、サカハチチョウ、そしてこのヒメウラナミジャノメを見ました。

アオイトトンボ。これまではオオアオイトトンボと区別が難しいと感じていましたが、成熟したオスの見分けポイントを「トンボハンドブック」で知りました。

成熟した雄は腹部先端に白い粉が現れるのですが、アオイトトンボは9,10節が白くなるのに対して、オオアオイトトンボは10節のみなのだそうです。なので、この画像はアオイトトンボだとわかります。解像度がまた少し上がって嬉しいです。

こちらはノシメトンボ。

よくミソサザイがさえずっていた木道の杭の上にアカハラがいました。姿を見たのはこのアカハラとアオジだけで、あとは声だけ。ウグイス、イカル、キバシリ、コガラ、シジュウカラ、ヒヨドリです。まもなく夏鳥が去る季節になってきました。

レンゲショウマ写真集

2025年8月31日記

「シロバナツリフネソウ」のつづきです。8月3回目の戸隠。

毎年のことではありますが、レンゲショウマがあまりにも美しいのでたくさん写真を撮ってしまいました。この記事ではその写真を並べておしまいです。

横から撮った写真は一眼レフに望遠レンズをつけて撮りました。下から見上げるように撮った写真はコンパクトデジカメを花の下の差し入れて、ノーファインダーで撮ったものです。

最近あまり使っていなかったこのカメラをもっと活用していこうと思いました。古いカメラになってしまいましたが、広角マクロ的な画像を手軽に得られるのはこのカメラのメリットです。レンズ交換機だとそれ用のレンズ(しかも選択肢はかなり少ない)を用意しなくてはいけないですからね。

とにかくすてきな花です。

シロバナツリフネソウ

2025年8月31日記

「新しく咲いた花」のつづきです。8月3回目の戸隠。

キツリフネは最盛期。

ツリフネソウも増えてきました。そして今年もこの花を見ることができました。

シロバナツリフネソウです。これはかなり珍しいとのこと。

そしてレンゲショウマの花も増えてきました。たくさん写真を撮ったので、こちらにまとめました。

ハクサンフウロ、キンミズヒキ、ミゾソバ、そしてシキンカラマツです。シキンカラマツは一度花が終わったと思ったのですが、別の株が咲き始めて2度目の見頃です。

こちらは実。ヌスビトハギ、ツリバナ、コバノフユイチゴ、ノブキ。ノブキはこの間花が咲いたと思ったら、もう実になってしまったという印象です。そしてなぜかこの実が好きなんですよねぇ。

ハナビラタケ。まだ小さかったです。どのくらい大きくなるのか楽しみです。

他のキノコたち。明らかに数が増えてきました。すべて未同定。キノコはあきらめています。

新しく咲いた花

2025年8月30日記

8月3回目の戸隠です。ヒュウガセンキュウが咲きました。

ヨツバヒヨドリの花が終わったので、虫たちはこの花に集まります。

ミドリヒョウモン。

シロツバメエダシャク。触角が櫛状なので確定できます。詳しくはこちらの記事を見てください。

サカハチチョウ。

ヨツスジハナカミキリ。ハチに擬態しているのだとか。

みんなこの花に夢中でした。

ヒュウガセンキュウの他に新しく咲いた花。

レイジンソウです。

戸隠で咲くのはアズマレイジンソウらしいです。違いは花柄や上萼片の毛がレイジンソウは開出毛(面に対して直角)で、アズマレイジンソウは曲毛、または無毛とのこと。

拡大してみると、確かに無毛に見ます。ただここ以外で見たことがないので違いがわからないです。

それからソバナ。

いい花ですね。名の由来は、「蕎麦菜」と「岨菜」の説があるそうです。若菜が食用になることや葉の形が似ていることからの「蕎麦菜」説と、崖を意味する「岨」に生える食用となる植物であることからの「岨菜」説。

ジャコウソウ。まだかなと思っていたので、きたきた!という感じでした。

ゲンノショウコ。秋の花続々ですね。

ツルニンジン。地下茎は食べられるらしいです。

初めて見た(認識した)花、調べてみたらクサボタンっぽいです。和名は植物あるあるの葉の形から。ボタンに似ているからだそうです。

八方鳥虫花

2025年8月29日記

「八方トレッキング」」では簡単に景色の紹介を、「八方ゴマシジミ」では八方固有種について紹介をしました。ここではその他の動植物を紹介します。

まずは、歩き始める前、駐車場の上空で乱舞していたアマツバメ。スマホ撮影です。

わかんないですよね。中央部を拡大してみたのが下の写真です。

今回はマクロレンズをつけたレフ機と、コンパクトデジカメ、スマホの3台体制でしたが、アマツバメにはいずれも無力でした。

他にはウグイス、ホオアカ、トビ、ホシガラスなどを確認しましたが、写真はもちろんありません。

蝶はゴマシジミのほか、このベニヒカゲやキアゲハ、ヒョウモンspなど。ヒョウモンspは大きさと環境からしてヒョウモンチョウである可能性はあると思いましたが、止まったところを見ることはできず、ここまです。

これは戸隠でも見たのですが、アゲハ系のまだ幼い幼虫(日本語として変ですが)。なんでしょうね。植物がわかると絞り込めるのですが。

不明バッタ。

では花です。秋を感じさせる花から。

ウメバチソウ。ユキノシタ科。

タカネマツムシソウ。現地で見るとマツムシソウとの差はけっこうあります。マツムシソウ科。

イワショウブ。本州固有種。なぜ湿地に生えるのに「岩」なのでしょう。ユリ科。

オヤマリンドウ。エゾリンドウと違って花はてっぺんだけ。

ノコンギクでいいと思います。キク科。

トウダイグサの仲間。赤くなっていたので秋グループに入れました。ハクサンタイゲキだと思われます。

続いては、もう夏も終わりというのによく残っていてくれたという花々。

ミヤマコゴメグサ。ゴマノハグサ科。

同じくゴマノハグサ科のエゾシオガマ。

イワイチョウ。ミツガシワ科。

ハクサンシャジン。キキョウ科。へぇキキョウ科なんだと思いました。。

ヤマホタルブクロ。これは白花。キキョウ科。

オニアザミ。キク科。

キンコウカ。ユリ科。群生していてとてもきれいでした。キンレイカとかコウリンカとか似た名前の花があっていつも混乱してしまいます。

辛うじて残っていたタカネナデシコ。カワラナデシコと比べると花弁の切り込みが大きいのがわかります。ナデシコ科。

同じくナデシコ科のクモマミミナグサ。

ミミナグサ の高山種であるミヤマミミナグサの変種で、白馬岳周辺にだけ分布する固有種ということです。撮ってきて調べてから初めて知るこの花の希少さ。これはこっちで取り上げてもよかったですね。

シナノオトギリ。オトギリソウ科。

ミヤマダイモンジソウ。ユキノシタ科。

タテヤマウツボグサ。花の形からなるほどのシソ科。

オンタデ。同じタデ科のオヤマソバとの見分けを勉強しなくてはなりません。オヤマソバは葉が小さく、また葉柄がごく短いのだそう。

ミヤマウイキョウ。同定が難しいセリ科の中で、これは葉が細く切れ込んでいるのが特徴的で、わかりやすいです。

最後はシモツケソウ。バラ科。この花が一番多かったです。

もう少し早い時期に歩ければ、もっと多くの高山ならではの花に出会えたことでしょう。でもお盆過ぎの山としてはまあまあ上出来だったかもしれません。

八方ゴマシジミ

2025年8月28日記

さて今回の八方トレッキングで一番の収穫は、ゴマシジミを撮影できたことです。

これまで何回かここに来て、飛んでいる姿を見かけることはあったものの、撮ることはできませんでした。今回はたまたま近くのワレモコウに止まったところを間近で見ることができ、撮影もできました。

毎年夏に某所で見るゴマシジミは本州中部亜種。状況はとてもよくなく、絶滅危惧ⅠA類の指定です。ここのゴマシジミは八方尾根・白山亜種と思われます。絶滅危惧Ⅱ類で、少しましと言えるのでしょうが、希少な蝶であることには変わりません。

このワレモコウは、普通のワレモコウなのか、ハッポウワレモコウなのかはわかりません。産卵するような行動を取っていました。

このゴマシジミの撮影ができたことだけで、ここを歩いた価値がありました。

ワレモコウですが、上の写真は八方尾根固有種のハッポウワレモコウです。看板があったからわかっただけで、私には普通のワレモコウとは区別がつきません。言われてみれば少し花穂が長い気はします。ワレモコウとカライトソウの交雑種らしいです。

そしてもう遅いので、無理かなと思っていたこの花も見ることができました。

ハッポウタカネセンブリです。いやあよかったよかった。

アケボノソウのように、花弁に蜜腺があります。タカネセンブリの変種で、八方尾根の特産種です。蛇紋岩に適応した種類のようです。もっともタカネセンブリを見たことはないのですが…。

機動力が充実しているので、お手軽ハイキングコースと化している八方尾根ですが、やはりここで出会える自然にはすばらしいものがあります。

この尾根の大きさが、このような独自の自然を育むことにつながっているのだと改めて思いました。ゴンドラとリフトでさっと通り過ぎてしまうだけでは、ここのスケールを本当に掴むことはできないのかもしれません。

八方ハイク

2025年8月28日記

もはや年に一度になってしまった北アルプス、しかもその一角をお金を払ってかすめただけであります。ここまで山から離れてしまうとは自分でも思いませんでした。

ここは無料の駐車場。ゴンドラ乗り場近くだと1日1000円です。ここからでも距離は徒歩数分。地元にお金を落としたほうがいいんでしょうけど。

出発前に上空にアマツバメの群れが現れましたが、それについては別記事で。

往復3400円を払ってゴンドラとフリトを乗り継ぎます。とても長大な尾根なので、これがなければ登れる人は一部に限られるでしょう。誰もが(私も含めて)あの絶景を見ることができるのは、いいことなのかどうか。

ここのゴンドラは再生エネルギー100%で動いているという表示があって、少し罪悪感が薄れました。

ほとんど歩かないままここまで上がってしまうのですから、恐ろしいことです。軽いザックを背負って歩き始めます。

白馬鑓、杓子、白馬がどーんと見えてきます。(↑)

鹿島槍と五竜もどーんです。(↓)

白馬鑓、杓子、白馬、鹿島槍、五竜、すべて歩いたことのある山々、稜線です。でもきっともう登ることはないでしょう。山登りのブランクが長すぎて自信というか勇気が出てきません。

しばらくすると不帰ノ嶮がその姿を見せました。

50分くらいで八方池が見てきました。今日はここまでと決めています。以前は唐松山頂までの往復も日帰りで難なくこなせたのですが、今の自分には無理でしょう。

池を見下ろす場所でお昼ごはんにしました。ここでかなりのんびりしました。この景色を見ていれば、何時間でも過ごせそうでした。

コースタイムを切るペースで疲れることなく登れたので、力はそれほど落ちていないと錯覚してしまいそうです。こういう慢心が遭難の元。今年はとにかく遭難のニュースが多くて、ほんとによくないです。

下まで降りて、お約束の写真を撮ります。

さて下山です。

八方池の少し下で、若者が私に駆け寄ってきて、「ティッシュ持ってますか」と聞くのです。バッグから出して渡すと、彼は立入禁止のロープを軽々とまたいで、ハイマツの茂みの向こうに消えていきました。相当切羽つまっていたのでしょう。生理現象なので仕方ないですが、正直やめてくれーとも思いました。

下る先、東には地元の山が見えていました。手前の小さなぽこんは一夜山です。

あとは再び電動の乗り物に乗って帰るだけです。

帰り道のおやつはこのパルムにしました。

母を在宅介護していた数年は、デイサービスを利用できない休日に長い時間出かけることができず、必然的に山から足が遠のきました。

病状が進み入院してからは、そして昨年死去してからは、時間の縛りは解けているのですが、 泊まりはもちろん、丸一日行動することもできなくなっています。

山頂を踏みたいとか、登ったことがない山に行きたいとか、自分が何かを成し遂げたいというより、そこに生きる生き物への関心のほうが強くなっていることも確かで、これは過去の野外手帳を読み返しても思うことです。

今回も、もう少し上まで行けたと思うのですが、これでいいのかなとも思っています。

青空にハチクマ

2025年8月23日記

送り盆のお墓参りのときの話。

見上げた空に飛ぶハチクマ。安スマホのカメラではこれが限界です。

夕方の出会い

2025年8月23日記

暑さを避けて、また西の空に誘われて夕方散歩。

ニワウルシにシンジュサンの幼虫がいました。神樹蚕です。ニワウルシ=神樹です。前に持ち帰って飼育したのですが、繭にはなったものの羽化はしませんでした。飼育の仕方が悪かったのかどうかはわかりませんが、今回は余計なことはやめておきます。

キツネがいました。前によく見かけた警戒心が薄めの個体かもしれません。内蔵ストロボを使ったので目が光っています。毎日暑いけど頑張ってほしいです。

秋が来ていた

2025年8月23日記

8月2回目の戸隠、植物編です。

ミゾソバが咲き始めました。平地では完全に秋の花なので、やっぱり山の秋は早いんだと改めて思います。

レンゲショウマが咲き始めました。晩夏の宝石のような花です。

キツリフネは前から咲いていましたが、やや遅れでツリフネソウも咲き始めました。まだ数は少なかったです。

黄色の花まとめ。キツリフネ、ハンゴンソウ、ホソバガンクビソウ、キンミズヒキです。ハンゴンソウとは「反魂草」だそうです。死者の魂を呼び戻すという意味で、ハンゴンソウの葉が死者の手を招いているように見えるという説。

この時季の林床の主役、ノブキ。

もうすぐ咲き始めるヒュウガセンキュウ。まだ花がここに格納されています。

そういえば今年はタマガワホトトギスを見ませんでした。この花の咲く時期、わりと戸隠には通っていたと思うんですが…。

実です。サワフタギ、ツリバナ、コバノフユイチゴ、ケナシヤブデマリ。

前の記事は鱗翅だけだったので他のムシムシも載せて終わりにします。

ツノアオカメムシ。張り出した角が斜めに切断されたような形状になっているのが特徴。

カメノコテントウ。数匹のアリがまとわりついてそれを嫌がっているようにも見えました。アブラムシを食べるテントウムシではないので、特にアリとの利害関係はないはずですが。

クロナミシャク迷宮

2025年8月23日記

前回の記事が、オナガミズアオとシロツバメエダシャクだけで長くなってしまったので、記事を分けます。その他の鱗翅の続きです。

シロホソオビクロナミシャク。これに似た仲間の見分けもやっかいです。

シロホソオビクロナミシャク

上の写真のように、後翅外縁がぐるりと白。前翅は翅頂と後角に白。

シロオビクロナミシャク

後翅も前翅も翅頂と後角に白。

シラフシロオビナミシャク

後翅も前翅も外縁はまだら状に白。

サカハチクロナミシャク

シラフシロオビナミシャクによく似た外縁を持っていますが、大きさ以外に明確にどこが違うのかと言われると難しいです。より蝶っぽいというか…。

この仲間は名前もややこしいです。クロナミシャクだったりそうじゃなかったり。

シロホソオビクロナミシャク

シロオビクロナミシャク

シラフシロオビナミシャク

もう何年経っても覚えられません。

この調子だとまた長くなってしまいますので、あとはさらりと。

イカリモンガ。

ユウマダラエダシャクじゃない蛾。灰色紋の中の輪がなければユウマダラエダシャク。それ以上は無理です。

オオウラギンスジヒョウモン。

ミヤマカラスアゲハかカラスアゲハの幼虫だと思われます。図鑑には終齢幼虫しか載っていないのでわかりません。

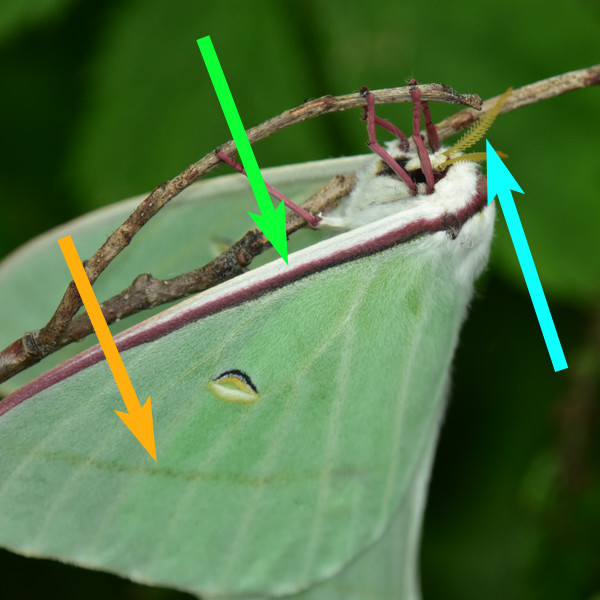

オナガミズアオ

2025年8月23日記

8月2回目の戸隠です。この蛾との出会いでテンションが上りました。

思わず声が出ちゃいます。さて問題はオオミズアオかオナガミズアオかです。

検索して調べてみると、立体的な止まり方をしていたらオナガミズアオということなので、これはオナガミズアオとしました。オナガミズアオも平面的な止まり方をすることはあって、その場合には区別できないとのこと。

オオミズアオは前翅の先が円く、オナガミズアオは鋭角的というのが2種の違いだと思っていましたが、これは雄だけの特徴で、この個体(雌)に当てはめることはできないことがわかりました。

そして今回調べてわかった一番ぴったり来た同定ポイントは前翅前縁の色です。オオミズアオは白と赤の鱗毛が混じっていて、オナガミズアオにははっきりした白色部があるという点(下黄緑矢印)。

その他、水色矢印の触角の色(オオミズアオは黄褐色、オナガミズアオは緑褐色)、オレンジ矢印の前翅外縁線(オオミズアオは波線だったり直線だったり曲線だったりと変異が大きく、オナガミズアオは前翅外縁にほぼ平行)などが見分けるポイントとなるようです。

その他の鱗翅。

まずはツバメエダシャクの仲間。この仲間の見分け方も毎回忘れてしまいます。

この個体は触角が櫛状です。この仲間で雄の触角がこの形状なのはシロツバメエダシャクだけなので、それで決定です。雌だと触角では見分けられないのですが、2本の帯が茶色っぽく、またその2本の帯の間に「さざ波」がないという特徴もシロツバメエダシャクと一致します。また下の写真を見ると顔の一部がオレンジ色なのもわかります。

触覚が櫛状でないツバメエダシャクの同定ポイントは以下のとおりです。

シロツバメエダシャク

帯が茶色っぽく、さざ波は帯の間にはなし、顔にオレンジ部分あり。(上記の通り)

フトスジツバメエダシャク

帯が灰色、さざ波は全体的、顔にはオレンジ部分がなし。

ウスキツバメエダシャク

帯が茶色っぽく、さざ波は全体的、顔はオレンジ色、翅に黄色み。

ノムラツバメエダシャク

亜高山性、帯は灰褐色、さざ波弱く、顔はオレンジ色。翅に黄色みがない。

コガタツバメエダシャク

帯は灰色、顔面は白、前翅は純白。

ヒメツバメエダシャク

コガタツバメエダシャクに似るが後翅の帯がくの字に屈曲。

難しいですね!

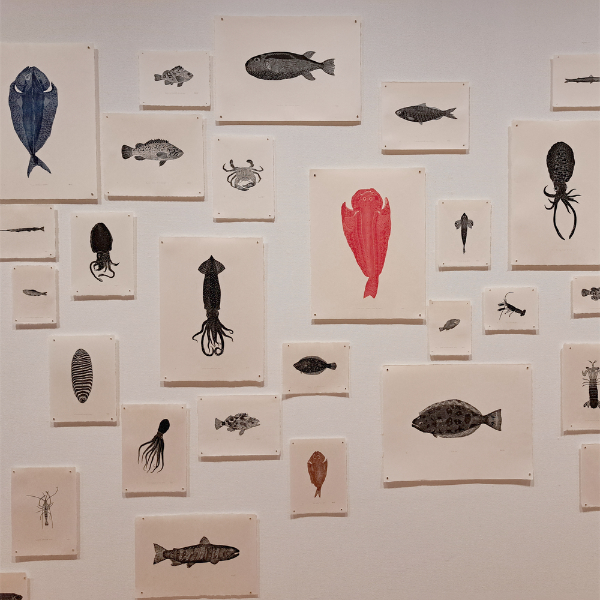

「いきものの森」展

2025年8月21日記

長野県立美術館で行われている「いきものの森」展に行ってきました。生き物ということで、この野外手帳の記事とします。写真撮影が可だったのでたくさん撮ってきました。

富田菜摘氏の作品。

金属廃材で構成した動物が並んでいました。ユーモラスな雰囲気たっぷりで、部屋に1つほしいと思ってしまいました。見ていて楽しかったです。作者が楽しんで作っていることが伝わってきました。

大曽根俊輔氏の作品。

乾漆なんだそうです。乾漆といえばあの阿修羅像ですよ。軽く作れるので、壁にかけたり、宙に浮かせたり、そしてこのキリンのようにな大きな作品も作れたりするのですね。今回のイチオシ。

田中彰氏の作品。

木版画でした。リアルなようでいて装飾的でもあり、ああこういう方向もあるんだなと思いました。かなり気に入りました。数が多く全部はきちんと見てこられなかったので、もう一度行きたいです。

冨岡奈津江氏の作品。

粘土で細かなピースを作り、それを焼成して造形しているのだそう。柔らかそうでいて硬質な独特の質感がとてもよかったです。マンドリルが特によかったです。一番下のこの鳥の名前は何でしたっけ。

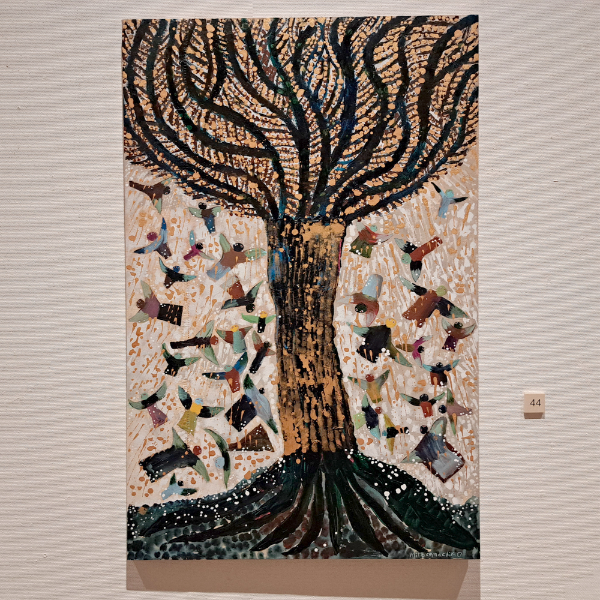

ミロコマチコ氏の作品。

自分はこうした装飾的な作品が好きなんだなと改めて思いました。写実的なのもいいと思いますけどこれはこれであり。

バードカービングはリアル路線ばっかりで、鳥の剥製展示の代替として用いられるようになった経緯からしてそれはそれでいいんですけど、違う路線に行く方はいないんですかね。

9/15まで開催されています。

蝶は少なかった

2025年8月21日記

とある高原の一角。クマ事故がかつて身近に起きた場所なので、用心して歩きます。目的は探蝶です。

オオウラギンスジヒョウモンでいいと思います。1個体しか見ることができませんでした。

性標は3本。ウラギンスジヒョウモンは2本。

ヤマキマダラかサトキマダラか。難しいです。これも1個体だけ。

図鑑には(↑)円内の3つの斑紋の並びで見分けられるとあり、3つの点が大きくずれるとヤマ、ずれないとサトとあります。でも図鑑でもその並びのずれを示す線の引き方が違うんです。

この個体について図鑑に習って線を引いてみます。

このように線を引くと、一番下の斑紋が外れているように見えますし

このように線を引くと、3つがそれほどずれなく並んでいるようにも見えます。

オオチャバネセセリとしてみました。1個体だけ。蝶少なっ!です。

黄緑色円内の白紋がしっかり見えるのはオオチャバネセセリとミヤマチャバネセセリ。ミヤマチャバネセセリだと水色円内の白紋は2から3個でやや不鮮明、でもこの個体は白紋が4つが見えているので、オオチャバネセセリでいいと思います。

ネジバナに止まるアキアカネ。避暑中。そろそろ里へ降る時期でしょうか。

コバギボウシ。

ツリガネニンジン。

いつもの夏だと蝶が多い場所なのですが、今回はあまり見当たらず。それにクマが怖いので、長居はやめて早めに撤収しました。

湿原でキベリタテハ

2025年8月20日記

小さな湿地を歩きました。木道があるのでそこをたどります。

キベリタテハがたくさんいました。好きな蝶なので嬉しいです。

力強い羽ばたきで、盛んにあたりを飛び回っていました。あの大きな翅でよくこれだけ機敏に飛べるものだと思います。

ウラギンヒョウモン。

コヒョウモン。

前翅外縁の円み、前翅後角2黒斑の融合、そして黒斑の大きさからして、コヒョウモンでいいと思います。

キアゲハ。他にはモンキチョウを見ました。

鳥はホオジロ、イカル、キジバト。写真はありません。

近くにスキー場があり、そのゲレンデにニホンザルの小群がいました。全く人を恐れる様子はありませんでした。

こちらにどんどん寄ってきます。距離を取るようにしました。危ないなと思います。

先日斜里町の羅臼岳でヒグマの事故がありました。原因の一つは人とヒグマの距離が近くなってきていたことにあるとされています。ニホンザルについても同じことは言えると思います。もし襲われたら、人間に勝ち目はありませんから。

以下花の紹介をして終わりにします。

コバギボウシ。

ヤナギラン。

コオニユリ。

少し複雑な気持ち

2025年8月16日記

田んぼで見かけたダイサギです。

警戒心が強く、車を止めたらすぐ飛ばれてしまいました。人間を近づけないのは野生の証で、人間に媚びない姿は魅力的なんですけど、そんなに嫌わなくてもいいじゃないとも思ってしまいます。

ゴマシジミ

2025年8月16日記

今夏も見ることができました。

ゴマシジミです。

国内では北海道・東北亜種、本州中部亜種、八方尾根・白山亜種、中国・九州亜種が知られていて、本州中部亜種は最も状況が悪い、近い将来に野生での絶滅の危険性が極めて高いとされる絶滅危惧ⅠA類です。

食草はワレモコウで、割とどこにでもあるものなのですが、シワクシケアリと共生する蝶なので、アリの生息域がそれほど広くないのかもしれません。シワクシケアリについて少し調べてみましたが、ちょっと情報不足です。

また、北海道では、道路法面補強のために植えられたナガボノシロワレモコウを食草として分布を広げているということですが、北海道にはこのアリが広く生息しているのかどうか、その疑問も残ります。

数を極端に減らしているゴマシジミのすぐそばに、この蝶が止まっていたのは悪い冗談にしか感じられませんでした。

アカボシゴマダラ。これは外来種です。特定外来生物に指定されています。どうも誰かが人為的に放蝶したことが、この蝶の分布拡大の要因らしいです。なんてことをしてくれたんだという思いです。

ヒグラシ。

シオカラトンボの雌、ムギワラタイプです。できればゴマシジミは食べないでください。

なでしこ

2025年8月14日記

「別天地の蝶たち」のつづきです。花の紹介。

蝶たちが好んで吸蜜していたマルバダケブキ。フキの仲間ではなくキク科なのは、花を見れば納得です。植物あるあるですけど、葉に引っ張られた命名ですね。

そしてこれも蝶に人気だったノアザミ。画像はつぼみです。

アザミ系の同定はとても難しいと聞くので、夏に咲いているこの手のアザミはノアザミとして処理してしまっています。

ハクサンフウロ。風露の名前の由来は諸説あるみたいです。

カワラナデシコ。「清楚な感じの女性にたとえることがある」「日本女性の美称」(weblibo古語辞典)の大和撫子は、この河原撫子の別名だそうです。

略語としての「なでしこ」も、「なでしこジャパン」とか「機動戦艦ナデシコ」など、広く使われてきているわけですが、植物名で「ナデシコ」と聞いてこの花の姿を思い浮かべる人は、そんなに多くはないのではと思います。

普通はアメリカ原産のヒゲナデシコ(アメリカナデシコ)やヨーロッパ原産のタツタナデシコを想像しますよね。でもそれは大和撫子のなでしこではないわけです。

アキノキリンソウ。山の花のイメージですけど、かつては里でも見られた花だとか。夏の終わりを感じる花です。

ウメバチソウ。これも晩夏の花。山はもう秋が見えている感じです。

イブキジャコウソウ。

イワインチン。日本固有種でこれは高山植物と言っていいでしょう。和名は岩場に生えるインチンという意味で、インチンとは生薬名でカワラヨモギのことだとか。葉が似ているんだそうです。出ました葉!という感想です。花よりも葉から名前がついている植物のなんと多いことか。

ツリガネニンジンまたはその高山型のハクサンシャジン。なぜミヤマツリガネニンジンとしなかったのか。

ウスユキソウ。

ヤマハハコ。

ネバリノギラン。ラン科じゃないんだそうです。

コマクサ。高山植物ですね。

シャジクソウ。分布が限られる花です。

コマクサとこのシャジクソウの登場で、この記事がどの山域の話なのか見当がつく方もいるでしょう。

別天地の蝶たち

2025年8月14日記

父が医者に行きたいと言いだし、この35℃超えの気温の中1人で行かせるわけにはいかず(免許は返納)、休みを取って連れていきました。案の定激混みで、午前中はそれで終わってしまいました。

どうせならこのまま休んでしまえ…という悪魔の囁きが聞こえてきました。結局仕事をサボ…いや午後も休みを取って、遊びに行ってしまいました。山の上は地獄の暑さとは別世界、気温23℃の中をたっぷり歩いてきました。

一番驚いたのはニホンジカを見たことです。斜面の下でガサゴソ音がしていて、クマだったら嫌だなあと思いつつ様子をうかがっていました。飛び出してきたのはニホンジカの雌でした。

個体数が多かった蝶は、この後翅のジグザク白紋が特徴のオオチャバネセセリです。

こんな光景も見られました。ノアザミレストランです。

マルバダケブキでも吸蜜していました。

ハクサンフウロにいたセセリはヒメキマダラセセリの雌だと思います。セセリ難しい…。現場でスパッと同定できるようになりたいです。

あと結構多いのがこのベニヒカゲです。手乗りになってもらいました。ちょっと翅がカールしていて、羽化不全だったのでしょうか。

クロヒカゲ。

ヒメキマダラヒカゲ。

クジャクチョウ。

1頭だけ見かけました。

コヒョウモンでいいですよね…。前翅外縁が円く見えるのでそう考えました。

翅裏。ここでの見分けはまだ勉強が足りてません。

ゴイシシジミ。蝶はここまで。写真にはないですが、確認できた蝶としてはキアゲハ。この場所は、キベリタテハやミヤマモンキチョウも期待できるのですが、この日は見ることができませんでした。

アキアカネです。

野鳥は、ヒガラ、シジュウカラ、コガラ、エナガ、ウグイス、メボソムシクイ、ルリビタキ、ホオジロ、ホシガラスです。ホシガラスは久しぶりだったので、見たかったなあと思いました。声だけでした。

草原性の蝶

2025年8月14日記

「アカセセリ」のつづきというか追加です。

この場所で見た蝶はもう2種類。

これと…

これです。

1枚目がコヒョウモン、2枚目はヒョウモンチョウと考えてみました。

この2種はとてもよく似ていて、識別が難しいです。現場で違いを見極めて判断することは私には難しく、撮ってきて画像を検討することになります。

この2種の識別について「自由研究」に「ヒョウモンチョウとコヒョウモン」としてアップしたのでそちらを見てください。間違い等あれば教えていただけると幸いです。ご指摘はSNSにてお願いします。

そうやってポイントをまとめて、自分の中で整理したつもりですが、こうして画像を見るとどちらにも見えて、やっぱり難しいです。

こんな蛾のような止まり方をしている個体もいました。これもどちらかよくわからないです。翅裏からの識別編もいつかまとめなくては。

コヒョウモンは森林性の蝶なので、戸隠などでも見ることがあります。一方、ヒョウモンチョウは草原性の蝶なので、前記事のアカセセリが生きていけるような環境が必要です。

草原性の環境というのは、人間が手を入れないと維持できない面があります。自然の偏移に任せているだけでは、こうした蝶の保全ができないケースもあるということです。

このあたりは、薪炭林として人の手が入ってきた里山に生きる生き物や、水田に依存する種類の保全に通じるところがあると思います。

アカセセリ

2025年8月13日記

12時で36℃に迫る暑さに耐えかねて避暑に出かけた日曜日。

目的はアカセセリです。希少な蝶です。今年も会えました。

絶滅危惧ⅠB類です。近い将来絶滅の心配が高い種ということです。ⅠA類よりは多少マシではあるものの、絶滅の危機に瀕している蝶です。

以上3枚の画像は雄。

これは雌です。「赤」セセリとは、オスから名付けられた和名だとわかります。

雌の後ろにつく雄の写真。

この場所はジャノメチョウも多いです。

ウラギンヒョウモン。

ツマグロヒョウモンもいました。

鳥の紹介。

これはホオアカの幼鳥でしょうか。

近くで見ることは難しかったです。スコープがほしいところでした。

逆に、近くで見られたのは、たぶんキジの幼鳥の群れ。あまり人を恐れる様子がありませんでした。

ほかはホオジロとコゲラ、あとアカゲラかアオゲラの地鳴きを聞きました。

花の紹介。

コオニユリ。

オオバギボウシ。

キキョウ。

コウリンカ。絶滅危惧Ⅱ類です。絶滅危惧Ⅱ類とはⅠ類ほどではないものの、絶滅の危険が増大している種です。

コウリンカは草原性の植物で、これはアカセセリが生きていける環境と一致します。アカセセリを守るためには、こういう花が見られる環境を残していかなければいけないということですね。

ちなみにアカセセリの食草はカヤツリグサ科のヒカゲスゲだけだそうです。

ワレモコウ。

もう山は秋の入口なんですねと思ってしまったマツムシソウ。

セリ科の何か。

この夏、北海道で猛毒の外来種、バイカルハナウドに似た植物が発見されたと騒ぎになりました。結局違う植物だったらしいです。

このニュースが流れると、似たような植物がここにもあるという報告が相次いだそうです。でも普通の人が、セリ科のハナウドやシシウドを見分けるなんてことができるわけがないですよね。この写真しかないので、私も図鑑と照らし合わせようがありません。

そんな騒動を、これを見て思い出しました。

というわけで、今回の探蝶報告はおしまいです。また来年もここでアカセセリが見られますように。

蕎麦の花も終わり

2025年8月13日記

8月上旬の蕎麦畑です。

花はそろそろ終わりという感じでした。

晩夏へ

2025年8月12日記

8月最初の戸隠森林植物園の記録のつづきです。

ノブキが咲き始めました。もう晩夏のイメージです。

そして同じく夏の終わりを感じるキンミズヒキも確認です。

こちらも今季初のホソバガンクビソウ。

レンゲショウマはまだです。

サラシナショウマもまだです。

そのサラシナショウマとともに、まもなく森に白い花をいっぱいに展開するヒュウガセンキュウは着々と準備中。

今が見頃の花々。ウバユリ、シキンカラマツ、キツリフネ、オカトラノオ、コバギボウシ、ヌスビトハギ。

そして去るものもあり。美しかったエゾアジサイの色はもう褪せていました。

ナルコユリ(オオナルコユリかも)。

早くも晩夏へ移りゆく戸隠です。

ヨツバヒヨドリレストラン

2025年8月12日記

有休を取って野暮用をこなし、すっぽり空いた午後は戸隠へ。8月最初の戸隠です。

画像は鏡池。平日だったのですいていました。インバウンドな昨今なので、いた人の多くは外国の方でした。

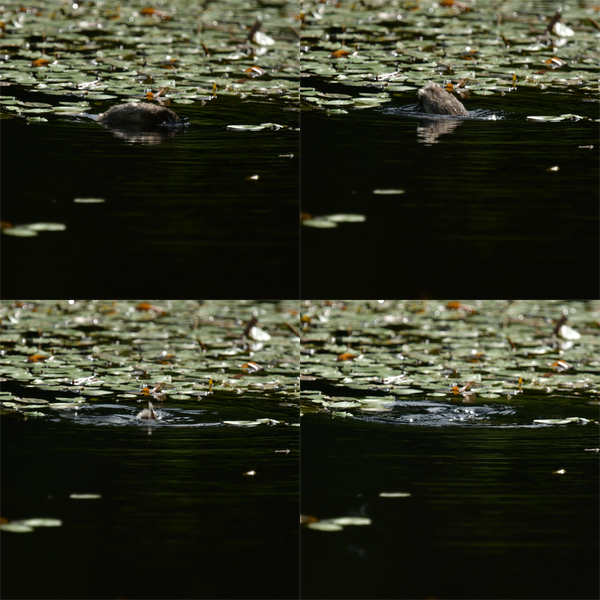

こちらはみどりが池のカイツブリ幼鳥。前来たときには親について泳いでいたのですが、この日はもうひとり?で食べ物を探していました。

潜水までの連続写真。

つかまえたものはなんでしょう。

拡大してもよくわかりませんでした。

みどりが池の近くの葉上にいたのはモリアオガエル。まだ上陸したてだと思われます。

さて、ここからはヨツバヒヨドリレストランのお話です。

前回見かけたものの写真を撮れなかったミヤマカラスアゲハ、今回は撮影できました。見かけたのは1頭だけです。

こちらは個体数の多いオオウラギンスジヒョウモン。

こちらはミドリヒョウモン。

個体数ではミドリヒョウモンが最も多く、ヨツバヒヨドリを独占する勢いでした。

ウラギンヒョウモン。

コヒョウモン。

サカハチチョウ。

難関のスジグロシロチョウ。

上翅表の黒斑が今回は四角くまた上下の翅脈に接して見えるので(オレンジ円内)、ヤマトではなくスジグロとしてみました。

ここでは珍しいモンキチョウ。というわけで蝶類に大人気のヨツバヒヨドリレストランでした。

次は蛾です。

クガイソウにイカリモンガ。

葉裏にいたのはヨコジマナミシャク。前に見たときにも調べていてわかったのですが、この腹部を反らして持ち上げるのがこの蛾の基本姿勢のようで、ネットで見かけた写真のほぼ全てがこのポーズでした。

カギバガの仲間。ウスイロカギバかな。

シラフシロオビナミシャク。後翅に白帯がないタイプ。

アオシャクの仲間。ほんとに美しいです。この仲間の同定は無理ですが、近いと思うのはヒメウスアオシャク。

最後はまたヨツバヒヨドリレストランに戻ってマエアカスカシノメイガ。

植物編に続きます。