��O�蒠

-2024�N8��

�A�u���R�E����

2024�N9��15���L

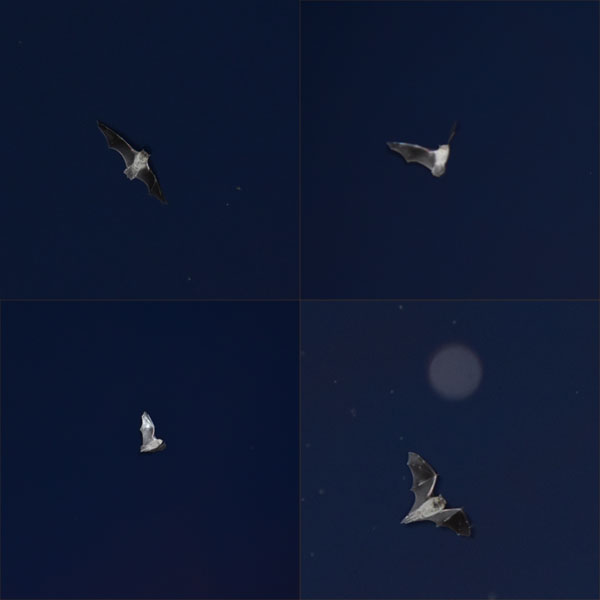

�[�Ă������܂�ɂ����ꂢ�������̂ŃJ�����������ĉƂ��o�āA�����̌l�����ʂ�����Ă݂܂����B

���̎ʐ^�͂܂��ʐ^�q���ɏグ�����Ǝv���܂��B

�����Ƃ����Ԃɋ�͐F�������āA�Â��Ȃ�܂����B�����ɂ�������̃A�u���R�E��������ь����Ă��܂����B

�����Y��MF�ɃZ�b�g�������͓K���A�m�[�t�@�C���_�[�ŃR�E�����̎p�������Y�̕����ƈ�v�����u�ԂɃX�g���{�������ăV���b�^�[����Ă݂܂����B���������牽�����̓R�E�����̎p�𑨂��邱�Ƃ��ł��܂����B

�A�u���R�E�����Ƃ����a���́A��B�k���ł��̃R�E�������u���Ԃ�ނ��v�ƌĂ�ł�������Ƃ��������L�͂̂悤�ł��B�ł��A�F���̐����Ŕ[���ł��܂����H���Ƃ��Ă͂��Ⴀ���́u���Ԃ�ނ��v�Ƃ́A���Ɂu���Ԃ�v�͈�̂ǂ�����o�Ă����̂��Ƃ������Ƃ��C�ɂȂ�܂��B

���Ԃ��炷��ƕʖ��̃C�G�R�E��������������҂����肷��킯�ŁA�l�I�ɂ͂Ȃ�ł����Ȃ����a���V���[�Y�̈�ł��B

�l���Ԓ�

2024�N9��14���L

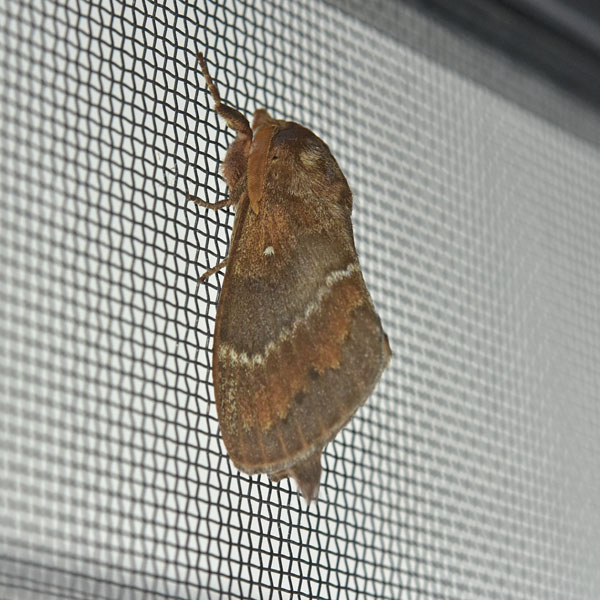

�}�}�R�m�V���k�O�C�����܂����B�����������ł��B

���������ɍ炢�Ă���c���N�T���������l���ł��B

�L�J���X�E���B���̎��G�͕������������Ō���������̂́A������ƍ炢�Ă���Ƃ�����������Ƃ�����܂���B�����܂ŊJ���Ă���悤�Ȃ̂ŁA�����������N�����ĕ���������ł����ǂˁB

���C�g�o�i�͌������Ă��銔�������Ȃ��Ă��܂����B

�Ԃł͂���܂����������B

�����F�ɂȂ����A�I�c�d���t�W�B�������������Ȃ��������D�݂ł��B

���E�V�����}�S�{�E�B

���Ē��ł��B

�I�i�K�B

�X�Y���B

�z�I�W���B

�����𑫂ɋ���ł���ł����V�W���E�J���B

�l������

2024�N9��13���L

���G�̓A�J�X�W�L���J�����V�ɉ����Ȃ��ȂƎv���Ă����̂ł����A�悤�₭���邱�Ƃ��ł��܂����B�ł��c�O�Ȃ���c���ł��B

���̏ꏊ�ł͐������������Ƃ�����̂ŁA����Ɋ��҂��܂��傤�B

�K�K�C���ɂނ���Ԃ���Ă����̂̓V���e���n�i���O���B

�m�u�h�E�ɂ���Ă��Ă����̂̓R�K�^�X�Y���o�`�B

�����ăZ�O���A�V�i�K�o�`�B�����������ł��ˁB�L�A�V�i�K�o�`�Ƃ̋�ʂ�����ł����A�ʃJ�b�g�Ō㓪���N������{��ɓ͂��Ă���悤�ɂ͌����Ȃ��̂ŃZ�O���Ƃ��܂����B

�i�K�R�K�l�O���B

�s����B���O���������o���Ă���悤�ł��B�ȑO�A���p�Ƀ��[�X��Ɏ��������Ă��āA���̐��̂��킩��Ȃ��������Ƃ�����̂ł����A����ɂ悭���Ă���Ǝv���܂����B

���̎��̋L���u��̃��[�X�v���������ł��B

�c��ڂ̖h���Ԃɂ��Ă����C�i�S�ށB

�����č���͖h���Ԃ̈ӊO�Ȗ������܂����B����̓g���{�ނ��Ԃɗ��܂鎖�̂��������Ƃł��B

���Ĕ\�͂̍��������ڂɏo��̂��A������Ɨ��R�͂킩��܂��A�E�o�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���g���{���������܂����B

�l������

2024�N9��12���L

9���ɓ����Ă��Ă������������̍��ł��B8���̏I���A�ꎞ���������Ȃ����ȂƎv�����Ƃ����������̂ł����A�܂������������Ԃ�Ԃ��Ă��܂��B

�ȉ���8���̏I���̌l���A���̓��͂����������Ƃ��������͂���܂���ł����B�J�オ��Ƃ������Ƃ���������������܂���B

�����͋�ǂł��B

�q���K�I���炢�Ă��܂����B

�����Ƀ��}�g�V�W�~�B

�j�����炢�Ă��܂����B

�����ɂ����}�g�V�W�~�B

�N�Y�ł��B

�����ɂ̓E���i�~�V�W�~�B���G���F�ł��B

�V���o�i�T�N���^�f�ɂ���Ă����̂́c

�x�j�V�W�~�ł����B

���̑��̗����ށB

�L�^�e�n�B

�����L�`���E�B

�c�}�O���q���E�����B

���Ă���͗c���ł����A�傫�ȌK�̖̗t��H�אs�����Ă��܂����B

�A�����J�V���q�g���ł��ˁB

8��3��ڂ̌ˉB�i�V���L�g�r�i�i�t�V�j

2024�N8��23���L

��ƖÂ��q��A��Ă̌y���n�C�L���O�I�ȌˉB�������̂Ŏʐ^�͂킸���ł��B

�l���������āA���i�͊��t���Ȃ����ЎQ���ɂ��s���Ă݂܂����B�Â��q�ɂ��̐����͌������������̂ŁB

�v���������I�I�V���q�Q�\�E���炢�Ă��܂����B�܂����ւȂ̂ł��ꂩ�炪�{�Ԃł��傤�B

�����Q�V���E�}�A�W���R�E�\�E�A�q���E�K�Z���L���E�A�J�m�c���\�E�ł��B

�T�J�n�`�`���E�B

�V���c�o���G�_�V���N�̒��Ԃ̖S�[�B

���̓m�X���A�A�J�n���A�S�W���E�J���A�q�K���A�R�K���A�R�Q���A�A�I�W�ł��B

�A��̎Ԃ̒��Ńt�����g�K���X�Ƀi�i�t�V���������Ă��܂��Ă���̂������܂����B���̑O�A�R����A�J�E�V�A�u��A��Ă��Ă��܂��܂������A���������Ă��܂��܂����B���ǎs�X�n�܂ŃK���X�ɓ\��t�����܂܂ł����B�r���Œ�Ԃ��āA�R�ɂ����Ă��Ă�����悩�����ł��B�������Ƃ����܂����B

��Œ��ׂĂ݂�ƃV���L�g�r�i�i�t�V�̂悤�ł��B�{�B�ȓ�ł͕W���̍����u�i��~�Y�i��������ꏊ�ɐ������Ă��ނ��Ƃ��B

8����Ɣ��̒� �� �����ďb�H

2024�N8��20���L

�A�J�X�W�J�����V�͂܂��܂����݁B

�����̗c���B���ׂĂ݂�Ƃ��̏H�ɑ��������A�I�}�c���V�̂悤�ł��B

�q���N���C���K�̗c���B

������̓C���K�B

��̙�������Ă����猩�������B�N�X�T�����ۂ����ljʂ����āB

�c�}�O���q���E�����B

���}�g�V�W�~�B

���̃��}�g�V�W�~���Â�H���V�I�J���g���{�B�ؕ������ɂӂ�ӂ핑���Ă��ĂȂ�Ƃ������Ȃ����i�ł����B

������̓I�X�ł��B

�납�猩����d���Ɏ~�܂��Ă����n�V�{�\�K���X�ł��B���ɔ��������������ăc�L�m���O�}�݂����ł����B�c�L�m���K���X�ł��B

���̃g�E�����R�V���A���N���ɐH���Ă��܂��B�Ԃ�����˂����݁A�����Ƃ��������o���ĐH�ׂĂ���悤�ł��i��O�j�B

�H�Q���Ă���̂̓^�k�L���ɂ�ł��܂����A�n�N�r�V���Ƃ��A���C�O�}�Ƃ��̉\�������邩���ł��B�^�k�L�ȊO�͌������Ƃ��Ȃ��̂ł����ǂ�Ȃ��̂ł��傤�B

�Ƃ̒��ɂ���

2024�N8��19���L

�}�c�J���n�B�Ԍ˂̒��ɂ��܂����B

��Ƀ}�c�������Ă��̗c���i�����鏼�ђ��j����ʂɂ��Ă�����ł���B�����}�c���͂�鐨���������̂ŋ쏜������ł����ǁA���̐����c�肪�H�����Ă����ɂ���̂��A����Ƃ������̂��B����ɂ��Ă��ǂ�����������H

���G2��ڂ̃S�}�V�W�~�ώ@

2024�N8��17���L

3�̂��ώ@�ł��܂����B�������R�E�̉ԂɎ~�܂邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ̂ŁA�T���̂́i�����ɃS�}�V�W�~������j�ȒP�ł��B

1��ڂ̊ώ@���������B

�����n���ƂĂ����肳��Ă��邱�̒����A���ꂩ���������鐢�̒��ł���܂��悤�ɂƊ�킸�ɂ͂����܂���B

���I�������

2024�N8��16���L

�^���B

���̓J�V���̎��B�E�͏t���Y�~���ȁH�Ǝv�����������Ă����̎��B���킢���ˁB

�����n�߂Ă����ɃG�i�K�̌Q��Ɉ͂܂�܂����B�ƂĂ��K���Ȏ��Ԃł����B

�G�i�K�����킢�����ł��B

�c���{���炫�n�߂Ă��܂����B

�����I�Ȗ��O�ŁA�������Ɓu����v�炵���ł����A���A���ł͂Ȃ��A���O�̗R���ׂĂ݂Ă��悭�킩��Ȃ��ł��B

�Ă̏I��������������Ԃ̈�ł��B

���̑��̐A���̎p���A�G�ߓI�Ȉ�ۂ́u�Ă̏I���v�ł����B���N���Ă��I����Ă����܂��B

�R�o�M�{�E�V���B������A�J�A�V�J�X�~�J������������ʂ��Ă��Ă�����Ə��Ă��܂��܂����B���̎ʐ^������5�C�����܂��B

�I�g�V�u�~�B

�A�J�n�i�J�~�L���B

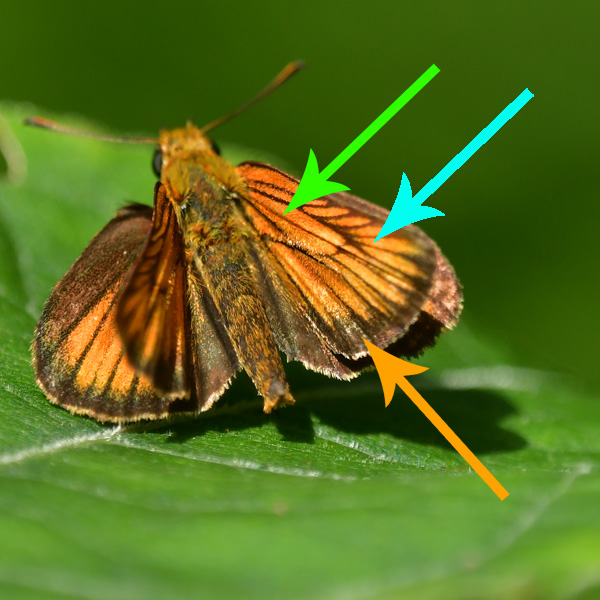

������ȃg���{�ł��B�T�i�G�̒��Ԃ��Ƃ������Ƃ܂ł͌��n�ł킩��A���Ƃ͉ƂɋA���āu�g���{�n���h�u�b�N�v�Ŋm���߂ł��B

�I�����W����T���̉��F��������A���F���̂Ƃ���ɋt�n�̎��̉��F�ǂ�����Ƃ����������킩��܂��B����Ńq���T�i�G���q���N���T�i�G���ɍi�邱�Ƃ��ł���݂����ł��B

�����Ă��̊p�x���炾�ƕ�����[�ɔ��F�����Ȃ����Ƃ���q���N���T�i�G�ƍl���Ă݂܂����B�q���T�i�G���ƃI�X�͔�����t���킪�A���X���Ɣ��т������Ƃ̂��ƁB�܂��������̉��F���������ƕ���ł��邱�Ƃ���A����̓q���N���T�i�G�̃��X�ł悳�����ł��B

�u�g���{�n���h�u�b�N�v�����̂ł��낻�댩���������A�I�C�g�g���{�ƃI�I�A�I�C�g�g���{�B����̓I�I�ƍl���Ă݂܂����B

�쒹�̋L�^�͂܂Ƃ߂ďグ�Ă����܂��B��̎ʐ^�̃G�i�K�̑��ɁA�T���V���E�N�C�A�q���h���A�R�Q���A�C�J���A�N���c�O�~�A�E�O�C�X�A�z�I�W���A�A�I�W���m�F�ł��B

�Ă��I���Ƃ����̂ɁA������Ԃ̒����E�O�C�X�ƃC�J���͂Ƃ��������A�T���V���E�N�C�ƃN���c�O�~���̂����Ă���܂����B

8��2��ڂ̌ˉB ����2�i�R�K���j

2024�N8��14���L

����1�̂Â��ł��B

�R�K�����߂��ɗ��Ă���܂����B

�q���E�K�Z���L���E�̌s�ɂԂ牺�����ĐH�ו���T���Ă��܂��B

���\�������Ԃ������������Ă��܂����B

�悤�₭���������ɂ����悤�ł��B�H�ו���T���̂���ςł��B

���́A���ɃV�W���E�J���A�q�K���A�G�i�K�A�S�W���E�J���A�L�o�V���A�E�O�C�X�A�A�J�n���A�A�I�W�A�J�����q���A�z�g�g�M�X�A�L�W�o�g�A�n�`�N�}�A�J���K���A�J�C�c�u�����m�F�ł��B

�摜�̓J�C�c�u���̎Ⴂ�ӂ���B

�c��2�H�B

���̓T�J�n�`�`���E�A�q���L�}�_���q�J�Q�A�~�h���q���E�����A4���ڂ͖����܂������W3�{��������̂ŃI�I�E���M���X�W�q���E�����ƍl���Ă݂܂����B

�����̐}�B

���͑��Ƀ~���}�J���X�A�Q�n�A�X�W�O���V���`���Esp�A���}�L�`���Esp�B���}�L�`���E�͑����X�W�{�\���}�L�`���E���Ǝv���̂ł����A�~�܂��Ă���Ȃ��Ǝ��͓���ł��܂���B

�ؓ��ɏo�Ă����o�b�^�B�n�l�i�K�t�L�o�b�^�Ǝv���܂��B�t�L�o�b�^�Ƃ����������Z���̂����ʂł����A����̓t�L�o�b�^�ނŗB������������ނ��Ƃ̂��ƁB�R�n�̍L�t���тŌ�����t�L�o�b�^�������ł��B

�Ō�̓g���{�B�A�I�C�g�g���{�̒��ԁA�J���g���{�̒��ԁA�m�V���g���{�A�A�L�A�J�l�ł��B

8��2��ڂ̌ˉB ����1�i�����Q�V���E�}�j

2024�N8��14���L

���悢�惌���Q�V���E�}���J�Ԃł��B

�X�}�z�ŁB

�}�N�������Y�ŁB

�]�������Y�ŁB

���̉Ԃ����邱�Ƃ��ł����̂ŁA����͂��������OK�Ƃ��������ɂȂ�܂����B8���Ƃ�������ς背���Q�V���E�}�ł��B

�炢�Ă����̂�1�������ł����B�܂��ڂ݂����Ȃ��ꏊ�Ŏʐ^���B���Ă���ƁA

�u����g�K�N�V���V���E�}�ł���ˁH�v

�Ɛ����������܂����B

�u�����A�����Q�V���E�}�ł��v

�Ɠ������

�u�����Q�V���E�}���Ă��킢���ł���ˁv

�ƕԂ��Ă��܂����B���̕��͂��Ԃ��Q�V���E�}���炭�Ƃǂ�ȉԂȂ̂��������Ȃ��ł��B

���̑��̐V�o��B

�W���R�E�\�E�B

�t�V�O���Z���m�E�B

�}�c���V�\�E�B�����H�����Ƃ��A���̉Ԃ�����Ǝv���킯�ł��B

���C�W���\�E�����������炫�����ł��B

�R�o�m�t���C�`�S�̎��������Ȃ�A���������Ō�������悤�ɂȂ�܂����B

�R�}���~�̎����Ԃ��Ȃ�n�߂Ă��܂����B

�m�u�L�̉Ԃ������Ă��܂������A�ꕔ�͂��łɌ����B���̃t�H�����͑�ύD�݂ł��B

���̃m�u�L�̎��ɂ��Ă����n�o�`�̗c���B������B�����n�o�`�̈��ɂ��Ă͉F���l��z�N���Ă��܂��܂��B�������F���l���������Ƃ͂Ȃ��̂ł����B

����2�ɂÂ��܂��B

�[���l��

2024�N8��12���L

�j�����炫�n�߂Ă��āA���������H�̋C�z�ł��B

�[���Ȃ̂Ńq���K�I�͂��ڂ݂����B�m�u�h�E���F�Â��n�߂Ă��܂����B

�m�E���V�̖�����Ƃ���ŃV���W���T���������܂����B�V���W���T���Ƃ͊����ŏ����Ɓu�_���\�v�B�m�E���V���_���Ȃ̂������ł��B�m�E���V�̉p����Tree of Heaven�ŁA���̒��_���Ƃ����킯�ł��B�_�����g���ė{�\�����Ă������Ƃ���V���W���T���Ƃ����Ăѕ��ɂȂ����̂��Ƃ̂��ƁB

���}�g�V�W�~�B

���܂�[���l�����ɎB�����̂ł����A�S�}�_���`���E�̑O���Ɍ����܂��B������ł͌������Ƃ��Ȃ���ł����ǁB

�傫����G�p�̓�������A�u���[�~�̔����k���Ǝv���܂��B

�܂������ɉ��F���c���c�o���B

�j�z���A�}�K�G���̏㗤���n�܂��Ă��܂����B�Ƃ��Ă������ȃJ�G�������������ł҂��҂�т͂˂Ă��܂��B

���R����

2024�N8��12���L

�����ĂȂ��Ȃ����ݓ���ɂ����Ă̗��R�ł��B�[���ɂ�����Ƃ��������܂����B

���W�������邱�Ƃ��ł��܂����B�������ی�F�B

�X�̊Ԃ��猩�����m�X���̔��āB

���̑��̊ώ@��́A�q���h���A�z�I�W�����炢�ł��B�����ނɊ��҂��ĕ�������ł����ǁA�����Ɍ��炸���Ă͏��Ȃ������܂��B

��������

2024�N8��12���L

���������J����̂́A�̓��̔M�������߂ł��B�܂菋�����Ă��ƁB�l�Ԃ̓G�A�R�������邩�炢���ł����ǖ�̒��͓������܂���ˁB

�J���E���B

�z�I�W�����B

�n�V�{�\�K���X���B

8��1��ڂ̌ˉB ����3�i�����j

2024�N8��11���L

����1�A����2�̂Â��ł��B��ɗ����B

���X�O���q���E�����̃I�X�ł����ł��傤���B

�����̍������߂Ȃ̂��ǂ����|�C���g�B

�E���M���X�W�q���E�����̃��X�Ƃ��Ă݂܂����B���x����ł��B

����͂킩��₷���ł��B�~�h���q���E�����B

�Z�Z�������܂����B�X�W�O���`���o�l�Z�Z���ł��傤���B

���̊p�x����̎ʐ^�����Ȃ������̗������B��Ȃ������̂��ɂ��ł��B�܂��X�W�O���ƃw���O���̏d�v�Ȏ��ʓ_�̉��т��C���Ă��܂��Ă��āA�F���悭�킩��Ȃ��̂��ɂ��ł��B

�w���O���`���o�l�Z�Z�����Ɖ��ΐF���̎ߐ����Ȃ��A�܂����F���̂Ƃ���ɂ͂����Ƃ͂����肵������������͂��B

�q���L�}�_���Z�Z�����ƃI�����W����̍��т������ƕ��L���͂����肵�Ă���͂��B

�悭�������ĉ��x���}�ӂ�����̂ɖ��O���o�����Ȃ���̑�\�i�A�V���t�V���I�r�i�~�V���N�B�q���ŎB��ɂ�����ł��B�V���t�Ƃ͌����̉��ɕ��Ԕ����ǂ̂��Ƃ炵���B

����͂悭���Ă��܂����ǑO���ƌ����̊p���������V���I�r�N���i�~�V���N�B

�Ȃ�Ŋo�����Ȃ����Ƃ����ƁA������V���t�̂Ȃ�������A�����u���v�g�ډ�ɂ���̂ł���A�O�҂��u�����v�����u���v�g�ډ�ł����̂ɁA�a���͔��������u�v�g�ډ邾����ł��B�Ȃ���u���v��������́B

���̑��B�C�J�������K�A�q���L�}�_���q�J�Q�A�q���E���i�~�W���m���A�Z�Z��sp�i�~���}�`���o�l�Z�Z���j�B�Z�Z���͓��ɂ����ȕ�������B���Ă����Ȃ��Ɠ���ł��B

�m�V���g���{�����������ł��B

������̓A�L�A�J�l�B

���͏��Ȃ��A�ʐ^�̃A�J�Q���i�n�ʂ��z�b�s���O�ŕ����p���ώ@���܂����j�A�R�K���i�������肪�悩�����ł��j�A�J���K���̑��́A�V�W���E�J���A�A�J�n���A�A�I�W���炢�ł����B

�ˉB1��ڂ̌ˉB ����2(�Ԃ̂Â��j

2024�N8��11���L

����1�̂Â��ł��B7������炢�Ă����Ԃ����S�ł��B

���F�n�̉ԁB

���^�J���R�E�B������炫�n�߂��Ԃ���܂ŗ��Ă��܂��܂����B���낻�남���܂��ł��B

�z�\�o�K���N�r�\�E�B

�L���~�Y�q�L�B

�}���o�_�P�u�L�B

�L�c���t�l�B

�ԁE���n�̉ԁB

�c���t�l�\�E�B

�J���C�g�\�E�B

�V�L���J���}�c�B

![�~�]�\�o](../f24_img/2408d019.jpg)

�~�]�\�o�B

���n�̉ԁB

�m�u�L�B

�I�J�g���m�I�B

�o�C�P�C�\�E�B���N�̓R�o�C�P�C�\�E���炫�܂���ł����B�o�C�P�C�\�E���ƂĂ����Ȃ������ł��B

�m���E�c�M�B

�n�͂���1�ŏグ���\�o�i�̂ق��͂��̃G�]�A�W�T�C�����B

![�G�]�A�W�T�C](../f24_img/2408d024.jpg)

![�G�]�A�W�T�C](../f24_img/2408d025.jpg)

���N���y���܂��Ă��炢�܂����B

�����������B

�V���^�}�m�L�B

�����������ł��Ă����k�X�r�g�n�M�B

��������A����!�����H���Ċ����̃R�o�m�t���C�`�S�B

�g�`�o�j���W���B

�L�m�R�������B

�������傫�������n�i�r���^�P�̊��͂��������܂��Ƃ��������ɂȂ��Ă��Ă��܂����B

���̑��̃L�m�R�͈ꗗ�Ŏ��炵�܂��B

8��1��ڂ̌ˉB ����1�i�V�o��j

2024�N8��11���L

5,6,7���Ƃ��ꂼ��3�ˉB�ɍs���Ċώ@�����Ă��܂����B8���������������Ƃ���ł����A�ċx�݃V�[�Y���A���ɂ��~�͂Ђǂ��a����������̂ŁA3��͖�����������܂���B

�ˉB�ɏオ�铹�̓��[�v���C���A���Ȃ�A�����o�R�Ƃ���������܂����A�ˉB�̊ό��X�|�b�g��ʉ߂��铹�H�͊�{�I��1�{�����Ȃ��̂ŁA��x�l�܂�Ƒ�a�ƂȂ��Ă��܂��܂��B�n���Ő������Ă�����ɂƂ��Ă͑�ςȂ��ƂŁA������I�[�o�[�c�[���Y�����Ă�ł��傤���B�����Ƃ��ŋ߂̓p���[�X�|�b�g�u�[���������������̂ŁA�͏����ς�邩������܂���B

����Ȃ킯�ł��~�x�݂̑O��1��ځB

�V�����炢���Ԃ̏Љ�A����1�̓c�������h�E�B

�\�o�i�B

�I�g�R�G�V�B���M���Ȃ������̂ŗt���ς������ƎB�e���Ă��܂����B��

�u�O�͂̐A���ώ@�v�ɂ��Ɓu�t�͑ΐ����A����3�`15�p�B�㕔�̗t�͕��Ȃ����A�����ȉ��̗t�͉H���3�`5�[��B�v�悳�����ł��B

�J�m�c���\�E�B���O�̗R���́u���ܑ̒��v�ŁA�������̒܂Ɏ��Ă��邩�炾�����ł��B�������I�Ƃ��������B��������M���Ȃ������̗t���B���Ă��܂����B��

������܂�������́u�B�ꂽ�ăh�b�g�R���v�ɂ��ƁA�u�����̗t��2��3�o���t�B�㕔�̗t��1��3�o���t�ɂȂ�B�v���[�t������ł����ǁA�����Ă���݂����ł��B

�ˉB�ł��R�o�M�{�E�V���J�Ԃł��B

���C�W���\�E�̂ڂ݁B

�����Q�V���E�}�̂ڂ݁B

�ȏ�8���ɓ����č炫�n�߂��ԂƂ��ꂩ��炭�Ԃ̏Љ�ł����B���̑��͒����Ȃ肻���Ȃ̂�����2�ɉ܂��B

���N���S�}�V�W�~

2024�N8��10���L

�A�J�Z�Z���ɑ����Ă�����̃S�}�V�W�~����Ŋ뜜�U�ނł��B�Ȃ̂ŎB�e�ꏊ�͖^���Ƃ����Ă��炢�܂��B

��N���~���ɔ������������Ȃ�悤�ł��B�������߂ł������A�ǂ����ȂƎv���čs���Ă݂���1���������邱�Ƃ��ł��܂����B����Ɋ��҂ł��B

���̑��A���̓W���m���`���E�ʼnE�͖�����̉�ł��B

�A�낤�Ƃ��ĎԂɏ�荞�݁A�h�A��߂���T�C�h�K���X�ɃA�J�E�V�A�u�H���~�܂�܂����B���̂܂ܔ��Ԃ����畗���ɑς��Ȃ���������Ƃ��Ă��Ă��܂��܂����B

���n�ɍ~��Ă��Ă������Ɣ��ł����܂����B������C�ɕς���Ȣf�������Ƃł��傤�B�ǂ����������ŁB

���N���A�J�Z�Z��

2024�N8��10���L

�^���ŃZ�Z���T���B

�H�̂悤�ȉ_���o�Ă������ł����B8���̋�͎��܂������ďH�̕\��������܂��B���傤�ǂ����ɑ��z���������Č����ȍʉ_�������Ă��܂����B

����̖ړI�A��Ŋ뜜�U�ނ̃A�J�Z�Z���ł��B�u�t�B�[���h�K�C�h���{�̃`���E�v���{�`���E�ޕۑS����ҁi�������V���Ёj�ɂ��ƁA�u�����̊Ǘ�������J���ɂ���Č����X�����������A���������n�͔��Ɍ��肳���v�Ƃ���܂��B

������̏ꏊ�Ɍ����Ă̘b�ɂ͂Ȃ�܂����A�������͑����Ɗ����܂��B�Ȃ̂Ō����邱�Ǝ��͓̂������܂���B

���̃`���E���������͖̂{���ɋ��R�ł����B���ׂĂ݂�Ə�̂悤�ȏȂ̂ŁA�ꏊ�����J����킯�ɂ͂����܂���B�����ł̊ώ@���n�߂Đ��N�ɂȂ�܂����A�����Ɓu�^���v�Ƃ��Ă��܂��B

�����Ƃ������Ɍ��炸�A�ˉB�ƗL���R�x�ȊO�͏ꏊ�m�ɂ��Ȃ��悤�ɂ��Ă��āA����͖{�T�C�g�̈�т����|���V�[�ł��B

�B�����Ƃ��ɂ͋C�t���Ȃ������̂ł����A�A�J�Z�Z���̑����ɃN���������Ă��Ă��܂����B

�O��̃R�}�����Ԃ��Ă݂�ƁA�N���̓A�J�Z�Z���ɋC�Â��ċߊ���Ă������̂̎���i�r���j�o�����ɂ����悤�ł��B

���̌�N�����l�����Ƃ炦�邱�Ƃ͂���܂���ł����B

���̂ق��̃`���E�B

�q���E�����`���E�ƍl���Ă݂܂����B����Ŋ뜜��ł��B�R�q���E�����Ƃ̋�ʂ͓���̂ł��܂莩�M�͂���܂���B

�R�q���E�����ɔ�ׂăq���E�����`���E�͑O���̉��������I��������i�R�q���E�����͊ۂ݂�тт�j�A���̎ʐ^�Ŏ����������������X����������i�R�q���E�����͗Z���X���j����悤�ł��B

�����I�ɂ݂ăq���E�����`���E�Ƃ��Ă݂܂������ǂ�Ȃ���ł��傤�B

�q���E�����`���E��ǂ����Ă�A�J�Z�Z���̎ʐ^���B��܂����B

�M���{�V�q���E�����B

�E���M���X�W���I�I�E���M���X�W�������̂ł����A���̎ʐ^�Ŗڗ����W��2�{�Ɍ�����̂ŁA�E���M���X�W�q���E�����Ƃ��Ă݂܂����B����Ŋ뜜��ł��B

�W���m���`���E�B�������܂����B

��͂���1��B

�A�J�}�_�����C�K�B

�g���{2��B

�~���}�A�J�l�B���G���B

�A�L�A�J�l�B

�b���͂���1��B

���c�{�V�i�K�c�c�n���V�B

���͉��̎ʐ^��2��̑��A�E�O�C�X�ƃG�i�K��4��B

�z�I�A�J�B

�z�I�W���B

�ȉ��Ԃ��������B

�I�I�o�M�{�E�V�B

�L�L���E�B

�V�V�E�h�̒��Ԃł����������i�m���j�B

���}�n�n�R�A�R�I�j�����A�R�E�����J�A�J�����i�f�V�R�B

�Ƃ����킯�ō��N���A�J�Z�Z���ɉ�Ă悩�����Ƃ����b�ł����B

�L�q�Q�A�V�u�g�n�i�A�u�Ȃ�

2024�N8��10���L

�����Ȏ��n�т�����Ă݂܂����B

�c���t�l�\�E�J�ԁA���G���B

�R�o�M�{�E�V�J�Ԃ����G���B

�E�o�����ƃI�I�E�o�����̋��ڂ͂ǂ�������H

�u�R�̉�1200�v�R���O�i���}�Ёj�ɂ́A�u�k���{�Y�͂���^�ʼnԐ��������ʕώ�I�I�E�o�����Ƃ���v�Ƃ���܂��B�u��������ɒT������R�̉Ԃ����v�n�ꑽ�v�j�i�M�Z�����V���Ёj�ɂ́A�E�o�����́u�Ԃ̐��͐�����10�v�A�I�I�E�o�����́u10����20�v�Ƃ���܂��B

�Ƃ������ƂŁA���̎ʐ^��10�B���ڂł����ǃE�o�����ł����ł��傤���B

�������������Ȃ��������������ł����B

�E�o�����ɂ��Ă����A�J�A�V�J�X�~�J���B

�����ł̖ړI�̈�A�L�q�Q�A�V�u�g�n�i�A�u�B

����͎莝���̐}�ӂɂ͍ڂ��Ă��܂���Bweb�Ō�������Ǝ��R�x�̍����Ƃ���ɐ�������Ƃ����L�q��������܂����A���낢��݂Ă����ƕK���������������킯�ł͂Ȃ������ł��B

�ł����͂����ł����������Ƃ�����܂���B

�V���A�Q���V�̒��ԁB���̖͗l�����Ŕ��f�ł��Ȃ��݂����Ȃ̂ŁA�����u���ԁv�Ƃ����Ƃ���܂łɂ��邱�Ƃɂ��܂����B

�i�c�A�J�l�B���̕��i�̍s���͈͂Ŏʐ^���B��ƃA�L�A�J�l�������A�u�āv�ق͂قƂ�ǂŖڂɂ��Ȃ��g���{�ł��B�C�Â��Ă��Ȃ������̉\��������܂��B

�I�x���X�N�p���B����Ȃɏ����͂Ȃ������̂ł����A�g���{�I�ɂ͑̉����グ�����Ȃ������悤�ł��B

�i�V�J�����V�B�G�o�������ł��B

�A�I�Q�������܂����B�쒹�̊m�F��́A���̑��ɁA�E�O�C�X�A�V�W���E�J���A�R�K���A�A�I�W�A�z�I�W���A�C�J���A�c�o���A���Y�A�L�W�o�g�A�J�P�X�ł����B

���̏ꏊ�͂��낢��ȗ����ނ�������Ƃ�����ۂł������A����͂قڃ[���B������ƐS�c��ł����B

�����A�[�N

2024�N8��8���L

���܂��o������̋A�蓹�B ��������ł����B

�ŏ��͉_�����ꂢ���ȂƎv���āA�R���̒��ԑтɎԂ��~�߂ăX�}�z�Ŏʐ^���B�����̂ł��B���ΐF�̖��̂Ƃ���ɑ��z�������āA����ɍʉ_���o�Ă��܂����B

�Ƃ��낪���̃I�����W���̂Ƃ�����F�Â��Ă��邱�ƂɋC�Â��܂����B���̎��_�ł͂�����ʉ_���Ǝv���Ă��܂����B

�Ƃ��낪���ƂŃE�B�U�[�j���[�X�̋L����ǂ݁A�����A�[�N���o�Ă������Ƃ�m��܂����B���̃I�����W����̐F�Â��͍ʉ_�ł͂Ȃ������炵���̂ł��B�m���ɑ��z���炱�ꂾ�����ꂽ�ʒu�ł����ˁB

----------�ȉ�8��2���̃E�F�U�[�j���[�X�����p�ł��B

����8��2��(��)�̒��O����A�����n����ߋE�̈ꕔ�œ��F�ɐ��܂����_���݂��܂����B�����A�[�N�ƌĂ�錻�ۂł��B�ċL�����Ă��铌�C��b�M�A�k���A�ߋE�ł́A���̍������̉_�����F�ɐ��܂�l�q���݂��܂����B����͊����A�[�N�ŁA���_�ȂNj�̍������ɍL����_���\������X�̗����A���z�̌������܂����邱�ƂŌ���܂��B����ꂽ�����A�[�N�́A���z�̒��S���牺��46�x�O��̋�̒Ⴂ���ɏo�����܂��B��ʓI�ɂ͐����ɒ����L�т���̑тƂȂ邱�Ƃ���A�����A�[�N�ƌĂ�A���z���x�������A4����{����9����{�ɂ����Ă̒��O�オ�����₷�����ԑтł��B�����͑я�ɐL�т�Ƃ��������A���_�̈ꕔ�������F�t���悤�Ȍ`�ɂȂ�܂����B���̌�͑��z���x���������Ă������߁A�i�X�ƌ����ɂ����Ȃ��Ă����܂��B

----------���p�����܂�

�ʉ_�Ǝv���Ă��܂������A���ʓI�ɂ͊����A�[�N�����邱�Ƃ��ł��āA���������������v���Ԃ肾�����̂ōK�^�ł����B

����̓X�}�z�ŁB�g���~���O���Ă��܂��i�Ƃ��������̃T�C�g�Ƀg���~���O���Ă��Ȃ��ʐ^�͂قƂ�ǂ���܂���j�B

���̓��͌ߌ�x�݂�����Ă��āA�o���̌�͂��̂܂܂ǂ����ɎB�e�ɍs�����Ɩژ_��ŎԂɃJ������ς�ł��Ă��܂����B�ȉ��̓J�����ŎB�����ʐ^�ł��B

����2���̓}�N�������Y�ŁB

�����Ă����͖]�������Y�ŁB

��C���w���ۂ͖{���ɑ�D���Ȃ̂ŁA�J�����ƃ����Y�������Ă��Ė{���ɂ悩�����ł��B����������グ�Ă���Ƃ��������K�^�ɂƂ��ǂ����荇�����Ƃ��ł��܂��B