野外手帳

-2024年5月

エゴノキとサンショウクイ

2024年6月19日記

5月分最後の記録はいつもの近所の森です。

ギンランを探しに何回か通ったのですが、結局今季はここでギンランを見ることはありませんでした。タイミングが悪かっただけならいいのですが、5月にギンランを確認できなかったのはここ数年で記憶にないことなので、ちょっと気になっています。

エゴノキです。この森では6月に見られるという印象だったので意外でした。

例年よりは早かったようで、花は終わりかけていました。

その他の花々、イボタノキなど。

鳥はあまり視認できませんでした。しっかり見られたのはこのサンショウクイくらいです。

その他、イカル、カワラヒワ、スズメ、ヤマガラ、シジュウカラ、キビタキ、メジロ、ウグイス、コゲラ、ヒヨドリ、カッコウなどを確認することができました。

春に長く花をつけていたウグイスカグラは結実。

これはナワシロイチゴ。結実すれば食べられるとのことですが、生ではかなり酸っぱいので加工用だとか。

もっとゆっくりしたかったところですが、メマトイがひどくて長居はあきらめました。これからは蚊も大量発生するでしょうし、ちょっとこの森歩きは敬遠したくなります。でもこうした虫たちの存在が鳥の命を支えているわけですね。

5月3回目の戸隠 その3(エゾユズリハなど))

2024年6月15日記

その1「ズダヤクシュなど」、その2「ヤマシャクヤク」の続きです。3回に分けたのには種類別とか特に意味はなく、写真が多すぎるということだけです。

ツリバナ。実はわりと目立ちますが、花はこんな感じ。でもこれはこれですごくいいなと思いました。高いところにあり、風で揺れるので撮るのは難しかったです。

これは調べたところヒメモチという木らしいです。日本固有種で多雪地に見られる種類だとか。

エゾユズリハ。若葉が美しかったです。調べてみるまで視界に入っていなかった植物でした。これも多雪地特有の種類だそうです。

ヤマツツジ。

クリンソウがいよいよつぼみを持ち始めました。

ヤグルマソウも上に同じです。

ベニバナイチヤクソウもつぼみ。

ギョウジャニンニクもつぼみ。

とても目立つ青白い感じの若葉。googleレンズでイヌエンジュと判明。

ウラジロモミでいいんでしょうか。

林床にたくさん生えているのですが、この中で大木に育つ確率ってどのくらいなんでしょう。

ちなみに4月はこんな感じでとてもかわいかったのです。

シダは相変わらず名前はわからないままかわいいおもしろいと写真を撮るばかりです。

ただこれはヤマドリゼンマイという種類らしく(よく見ます)

またこのヘビみたいなムカデみたいなのはシシガシラという種類みたいです。

鳥でなんとか撮れたのはコガラ。

それからカイツブリ。

声だけも含めた確認種としては、アオジ、ノジコ、ウグイス、センダイムシクイ、ヒガラ、シジュウカラ、エナガ、ミソサザイ、アカハラ、クロツグミ、キビタキ、コルリ、ニュウナイスズメ、アカゲラ、コゲラ、キバシリ、ヒヨドリ、サンショウクイ、カッコウ、ホトトギス、ツツドリ、マガモ、カイツブリの23種でした。

5月3回目の戸隠 その2(ヤマシャクヤクなど)

2024年6月13日記

その1の続きです。鳥は声も姿も薄く、お花見中心の森歩きとなりました。

雨が降ったり止んだりの森の中で、ひときわ輝いて見えたのはヤマシャクヤクです。

数は多くないものの、森のあちこちで見ることができました。

ヤマシャクヤクは結実の美しさも楽しみです。9月頃。

久しぶりに見たツバメオモト。思わず声が出てしまいました。

別の場所のツバメオモトポイントを台風災害で失ってしまったので、嬉しい出会いになりました。ここにもあったんだ的な。

とてもたくさん咲いていたシロバナノヘビイチゴ。

ヘビイチゴという名前ですが、ヘビイチゴの仲間ではなく、実は美味しいとか。オランダイチゴ属。

クルマバソウ。

クルマムグラとはこの花弁の付け根の形で見分けます。こちらは漏斗状。そして印象もなんとなく清楚な感じがします。

ナツトウダイでいいと思います。しっかり識別ポイントを理解していなかったので、下のようなピントが今ひとつ合っていないものしかありませんでした。

ここの形でこの仲間は見分けるとのことです。腺体という名前だそう。なんとか三日月型の腺体の尖った先が見えています。次はしっかり写真を撮ってきます。

ホウチャクソウ。

クルマバツクバネソウ。

サワハコベ。

ツマトリソウ。

2週間前はあちこちにたくさん咲いていたオオタチツボスミレは早くも(と言っていいのか)もう終盤。

ニョイスミレ。

ムラサキケマン。

5月3回目の戸隠 その1(ズダヤクシュなど)

2024年6月11日記

5月末の戸隠、標題の通り5月3回目です。

園内は人もまばらでした。ミズバショウはおしまいだし、葉が茂ってきて探鳥には向かないしといったところです。でも、個人的には毎週行きたい戸隠です。行くたびに見られる花がどんどん移り変わっていくからです。

前回はまだスプリング・エフェメラルが残っていて、タチカメバソウが出始めといったところでした。サンカヨウやシラネアオイも見頃でした。それから2周間。

森の中で一番目立っていたというか、どこにでも咲いていたのはズダヤクシュでした。

地味な花ですが、固まって咲いている様子やクローズアップして見えてくる花の造形はとても美しいと思います。

ズダヤクシュに並んで魅力的だったのはユキザサ。前回はまだつぼみでした。

この花も、群生している様子も近寄って見てわかる繊細な造形ともにとてもいいです。

ズダヤクシュとユキザサだけでかなり写真を撮ってしまい、取捨選択が大変でした。

それから2週間前は咲き始めだったタチカメバソウは全開です。

やっぱりムラサキ科の花は好みです。

和名は「亀葉」の草ということなんでしょうが、そこに目をつけるのか?と思ってしまいます。

ルイヨウボタンも命名は葉の形から。ボタンに葉の形が似ているので類葉牡丹。私のような素人は葉には目がいかず、やっぱり花に注目してしまいます。花弁のように見えるのが萼片で、印象としては緑色の花です。

地味といえば地味ですが、同系色でまとめた姿は結構好みです。

チゴユリ。「エゾムラサキの見分け方」にいろいろ書いたので今回はいろいろは省略。

かなりの数が咲いていました。

雨が降ったり止んだりしていたので、濡れ咲く様子が見られてかなりよかったです。

雨模様だったので、サンカヨウの花が濡れて透明になるところが見られるかもしれないと少し期待していたのですが、やっぱり無理でした。一株くらい花が残っているものがあるかなと思っていましたが…。

シラネアオイもおしまいです。

そしてコミヤマカタバミ。

開いた花を見たかったわけですが、残念ながらコミヤマカタバミの花期も終わっていました。

この植物は葉っぱに目が行きますね。

つづきはこちら。

自宅でカッコウ

2024年6月3日記

窓から撮りました。

最近は家の周りで見かけることが少なくなってきて寂しいです。

ワタノメイガ

2024年6月3日記

家の中にいた蛾。なかなか凝った模様で美しいです。

ワタノメイガらしいです。綿の害虫としての命名だと思いますが、ネットで調べるとオクラについちゃうみたいですね。その他の食草はムクゲやフヨウなど。

オオワタノメイガという種類もいて、(↑)この後翅外側を横切る線(亜外横線)がもっと太く直線的だとか。でも確証は持てません。

図鑑によってはオオワタノメイガはワタヌキノメイガとなっているそうです。

ハルジオンという曲とカタバミの家紋

2024年6月2日記

庭と畑で雑草と作物の写真をぽちぽち撮りました。

ハルジオン。

「ハルジオン」はYOASOBIやBUMP OF CHICKENの曲名になっています。調べてみたら、ORANGE RANGEにも「ハルジオン」、乃木坂46には「ハルジオンが咲く頃」という曲がありました。それほどインパクトがある花、みんなが魅力的だと思う花ではないように思うのですが、語感がいいのでしょうか。

YOASOBI 「ハルジオン」

BUMP OF CHICKEN 「ハルジオン」

そして、見た目がよく似ているヒメジョオンはなぜ曲名に使われないのでしょうか。

と思っていたら、松任谷由実の曲に「ハルジオン・ヒメジョオン」というものがあることを知りました。また、尾崎亜美も「ヒメジョオン」という歌を歌っていることがわかりました。

さだまさしでは「春女苑」という曲がありました。これは春紫苑(ハルジオン)と姫女苑(ヒメジョオン)とが混じってしまったものですね。

ドクダミがつぼみをつけはじめました。紫の縁取りの葉はやっぱりいいなと思います。

ヘビイチゴ。左画像の偽果には光沢がありません。ヤブヘビイチゴだと光沢があるということです。また右画像の葉は、ヤブヘビイチゴの場合はもう少し細長い感じです。

ジシバリでいいと思います。オオジシバリの葉はもっと長くて切れ込みがあるとのことです。名前の由来を調べてみましたが、あまり納得できません。

ハハコグサ。この名前の由来も調べてみましたが同じように、そうなの?という感じ。

カラスノエンドウは結実。

畦道では見かけなくなったホトケノザですが、それは草丈の高い草との競争に敗れたということであって、除草している畑ではまだまだ健在です。

それはオオイヌノフグリも同じこと。両種ともとても花期の長い花です。

カタバミ。葉の形がかわいいのに、あまり注目されていない植物です。オオイヌノフグリの画像投稿はSNSでも結構あるのに対して、カタバミはほとんど見かけません。

ただ、それはSNSの話であって、とても繁殖力の強い植物として昔から認識されていたようです。子孫繁栄の意を込めて、家紋にも用いられてるそうです。知らなかったのは私だけで、五大家紋の一つだとか。メジャーもいいところでした。家紋デザインモチーフは、花ではなくてこのすてきな形の葉っぱです。

ちなみに五大家紋とは「藤紋」「桐紋」「鷹の羽紋」「木瓜紋(もっこうもん)」「片喰紋(かたばみもん)」だそうです。

テントウムシの幼虫をはさんで、畑の面々。

ジャガイモ。ナス科の花って感じです。

アスパラガス。ユリ科と言われてなるほどと思っていた花でしたが、キジカクシ科になったそうです。

同じくユリ科からキジカクシ科に移ったものの中で自分に馴染みがあるものでは、ナルコユリ、マイヅルソウ、ヤブラン、コバギボウシ、オオバギボウシなどがあるようです。手持ちの図鑑はユリ科のままなので、混乱します。

かわいいゴボウ。

2羽のヒヨドリが俺のイチゴだ!と争っていたので、君たちのものではない!と2羽とも追い払っておきました。まだ青いんですけど。

続いて花壇。

勝手に生えてくるオルレアにはヒメカツオブシムシがびっしり。時々部屋にも入り込んでしまいます。

湿原にて

2024年6月2日記

某湿原でのオオヨシキリ。ちょっとわかりにくいですけど、右上の枝にいます。

同じく湿原のモズ。平地にとどまる個体と山に登ってくる個体と、どう違うのでしょう。

エゾムラサキの見分け方

2024年5月28日記

またしてもエゾムラサキを見に行きました。

花の数が増え、茎もだいぶ伸びてきました。

この茎が上に伸びるというのは、よく似ているワスレナグサとの違いです。ワスレナグサは地面を這うように伸びます。

また萼の切れ込みが深いのもエゾムラサキの特徴です。

そして、その萼や茎に生えている毛が鉤状に曲がっているのもエゾムラサキの特徴です。ワスレナグサの毛は平たく寝ているのだそうです。

エゾムラサキ以外の観察種も紹介します。

なかなか見ごたえがあったのがニガイチゴの仲間。林床一面を覆い尽くしていました。

葉の形からするとミヤマニガイチゴでしょうか。

ニガイチゴの葉は卵形、ミヤマニガイチゴの葉は中裂し先端は尾状に尖ると図鑑にはあります。

これほどまとまって咲いているのを見たことがなかったので、変な声が出てしまいました。

チゴユリ。

漢字で書くと「稚児百合」。小さなユリという意味ですが、ユリ科ではないというのは豆知識。手持ちの図鑑だとユリ科ですが、最近の分類ではイヌサフラン科になったとのこと。イヌサフランというと猛毒というイメージがあります。チゴユリはいかに…と思って調べてみたら、やはり全草毒だということ。

ニョイスミレ。

ニョイとは「如意」。僧侶が持つ仏具のことで、それに形が似ているということからの命名なのだそうです。

その如意は「孫の手」が原型なんだとか。如意とは思い通りという意味なのですが、それはかゆいところに思い通りに手が届くということらしいです。

なんだかちょっと笑ってしまいました。それに如意というと孫悟空の如意棒のイメージが強すぎました。

さすがにショウジョウバカマはおしまいです。

ニリンソウは茎が伸びて雰囲気がだいぶ変わってきました。

ジンヨウイチヤクソウ。

ずっとつぼみのままです。知っている花の中では一番蕾の時期が長い植物ではないでしょうか。

ムラサキケマン。

前回もこの花で吸蜜していたツマキチョウをまたここで見ました。

ちなみにムラサキケマンは有毒で、これを食草とするウスバシロチョウも毒蝶になるのだそうです。ツマキチョウは蜜を吸うだけなので毒はもらえないと思うんですがどうでしょう。

ちなみにこの日、ウスバシロチョウを見ました。今季初認です。

スジグロシロチョウの仲間。今回はヤマトではないスジグロと考えてみました。

ヨツモンカメムシ。樹上にいるために普段は人目につくことが少ない種類だそうです。

鳥はアオジ、ノジコ、ウグイス、ヤブサメ、ミソサザイ、ヒヨドリ、イカル、ヒガラ、ホトトギス、カッコウ、アオゲラなど。

レンゲツツジが咲き始めていました。

里山でサシバを探すも無念

2024年5月28日記

5月中旬の里山、目的はサシバの確認。毎年この山の山麓にはサシバが飛来するわけですが、大規模伐採があったので、今年はサシバが定着してくれるかどうか心配です。

まずは山麓の果樹園の中の道を行きます。ここでサシバを確認できる例がこれまではよくありました。猛禽の姿を見つけて双眼鏡で見てみるとサシバではなくノスリ。

山道に入るとツクバネウツギを見つけました。ホトトギスの声が聞こえてきました。今季初認です。ほかにクロツグミ、キビタキ、サンショウクイ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、ヒガラ、コガラ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、カワラヒワなどを確認しました。クロツグミのメスは視認しましたが、あとは声だけです。特にホトトギスは結構近いのに、見つけることはできませんでした。

この山はカタクリの山でもありまして、もちろん花はだいぶ前に終わっていて、葉がまだ残っている状態でした。このカタクリの朽ちていく葉をしっかり見たことがなかったのですが、その素敵デザインにちょっと惹きつけられました。これはなんとも美しい。

他のカタクリの葉のカットは、写真倉庫820にまとめてみました。

前回は寄らなかった山頂に、今回は行ってみました。ホタルカズラの群落がありました。

山頂を後にして、登りとは別コース、林道経由で周回します。

道中見た花と虫。

これはクルマバソウによく似ていますが、花の下の形が丸いのでクルマムグラです。

クルマバソウはここがほっそり。

アマドコロ。茎を触ってきたのでたぶん大丈夫。ナルコユリではありません。アマドコロの茎には角張った筋があり、ナルコユリは丸い茎です。

コジャノメでいいと思います。

これはキアゲハ。例年この時期にはウスバシロチョウをたくさん見ますが、今回は観察できませんでした。あとハルゼミの声を聞きました。

鳥はコガラとキビタキ、クロツグミ、ウグイス、メジロの囀り、キバシリの地鳴き。登りでも見たクロツグミは、ここでもメスを視認できました。

伐採地まで降りてきました。このあたりでもサシバが高いところに止まって獲物を探している姿を何度か見たことがありますが、この日サシバの姿はありませんでした。声も一度も聞くことはありませんでした。

これまでサシバの姿を見た場所(地図の★が止まっているのを見たことがある場所)からすると、この伐採地の中か奥に営巣していたのだろうと思います。そこを拠点として、北側(今回の下山口)と南側(今回の入山口)周辺の農耕地で採食をしていたのだろうと考えます。その環境がこれだけ変わってしまうと、やはり今季はここにサシバは来ないのかもしれません。

5月2回目の戸隠 その2

2024年5月26日記

その1はお花見編。こちらは鳥編です。この日は日本野鳥の会長野支部の探鳥会が入っていたため、駐車場は長野ナンバーが多かったです。他にも学生グループなど複数の探鳥グループが入っていたっぽく、園内の人は多めでした。最近はあまり見かけることがないスコープを持った方もいました。

しばらく歩いただけでキビタキ、センダイムシクイ、ウグイス、キクイタダキ、ヒガラ、コガラ、ゴジュウカラ、キバシリ、ミソサザイ、サンショウクイ、キジバト、ツツドリ、ノスリ、カケス、カワラヒワなどを確認しまして、さすが戸隠という感じでした。上は割と近かったキビタキ。

こちらはイモムシを捕らえたヒガラです。下はカケス。

ただやっぱり気になるのはアオジの声がしないことです。車から降りたらすぐにアオジを中心としたコーラスに包まれるのが戸隠のイメージなので、ここまで少ないと心配になります。

やっとヤブに潜んでいるアオジを見つけました。近くでクロジも確認です。

水場でアズマヒキガエルを見つけました。非常に敏感で、池に近づくと水中に潜ってしまいました。

何分くらい潜っていられるのかちょっと興味はありましたが、今回はスルー。

その後、コルリ、コサメビタキ、メボソムシクイ、ヤマガラ、エナガ、アカゲラ、カッコウ、イカル、カルガモ、マガモなどを確認しました。

メボソムシクイは植物園内では珍しいです。記憶になく、自分の中での初記録かもです。コルリは囀りを聞くことはできませんでしたが、地面で採食している様子を見ることができました。カッコウは初認です。前回池にいたコガモとキンクロハジロはさすがにもういませんでした。

この日は最後までアオジは少ないままでした。少なくなったと言えばあとはアカハラです。これも以前は至る所で見ることができた種類でした。

戸隠のこの場所の環境が変わってきているからなのか、それとも気候変動が要因なのか、アオジやアカハラという種に何かが起きているのか、そこはわかりませんけど、以前の様子と大きく変わってきていることはやはり気になります。

5月2回目の戸隠 その1

2024年5月26日記

5月中旬、今季2回目の戸隠です。

まずはお花見編。上はミズバショウ。そろそろ終わりです。

スプリング・エフェメラルもそろそろ見納めかなと思いながら歩きました。

残念ながら閉じていたキクザキイチゲ。

ヤマエンゴサク。

カタクリはもう残りわずかでした。

春の花から初夏の花への切り替わりを一番感じたのはこのタチカメバソウ。

まだ少ししか咲いていませんでしたが、これからの主役です。

5月上旬ではまだ花がなかったコミヤマカタバミも咲き始めていました。

こちらもキクザキイチゲと同様閉じていましたので、次は開いているところを見たいです。

すごく増えていたのはオオタチツボスミレ。

白い距がよく目立ちます。

サンカヨウ。

地上に顔を出してから咲くまでがとても早いと感じます。濡れると花弁が透明になることで知られる花です。まだその姿を見たことがありません。

シラネアオイ。

ここでは植栽です。毎年この花の豪華な眺めに圧倒されます。

オオカメノキ。

そろそろ花期はおしまいのようで、すでに花を落としてしまっている株も多かったです。

その他の注目している花。右下はクリンソウで、まだ葉っぱだけでした。

赤い実をつけているのはヒメアオキ。実が冬を越すのというのが面白いです。

ニリンソウはまだまだ盛りです。その2に続きます。

文字通りの三日月

2024年5月19日記

ときどき月が撮りたくなります。

5月11日月齢3.3。

こちらは地球照。

エゾムラサキ再び

2024年5月19日記

午前中はギンラン探し、午後はエゾムラサキが咲く某所へ。やっぱり何度も見ておきたい花なのです。

エゾムラサキを見に来たわけですが、ここはニリンソウが美しいところでもあります。

素敵な眺めです。

これはムラサキケマン。

ニリンソウと一緒に咲いている場所もありました。

ムラサキケマンで吸蜜しているのはツマキチョウです。

前回見つけたリンゴ系のつぼみは開いていました。やっぱりズミでいいのかな。手持ちの植物図鑑にはエゾノリンゴという種類もありますが、つぼみが赤いのはズミの一つの特徴のようです。別名コナシ。上高地の小梨平はこの花からの命名なのでしょうか。

ショウジョウバカマはそろそろおしまいという感じで、茎はかなり長く伸びていました。スプリング・エフェメラルの中では花期は長い方です。もっともショウジョウバカマは葉が残るので、スプリング・エフェメラルに入れることには異論もありそうです。

例年よりちょっと早めのベニバナイチヤクソウのつぼみ。ただここ1箇所だけだったので、例外的に早いのかもしれません。

ジンヨウイチヤクソウもまだまだつぼみ。

レンゲツツジもまだつぼみ。

白い距が目立つオオタチツボスミレが咲き始めていました。普通のタチツボスミレはおしまいです。

モミジイチゴがちらほら。

ホウノキの展開。

もう採られない段階まで生き延びたコシアブラの若葉。

このサイトではずっとクロモジとして扱ってきましたけど、これからはオオバクロモジと表記します。

野鳥はアオジ。

モズ。

その他、ノジコ、ウグイス、キビタキ、クロツグミ、シジュウカラ、ヒガラ、エナガ、ゴジュウカラ、イカル、カワラヒワ、サンショウクイ、ヒヨドリ、キバシリ、ツツドリ、ノスリでした。大型ツグミの地鳴きを聞きましたがたぶんクロツグミ。

虫では上記のツマキチョウ以外にスジグロシロチョウの仲間、そしてエゾハルゼミの初鳴を記録です。

さてこの日の目的のエゾムラサキです。

1週間前に比べて明らかに花の数が増して、森の一角が華やかになっていました。

前回も書いたように、この花は国内でも分布は限られています。本州でも中部以外にはないらしく、そして私もここ以外でエゾムラサキを見たことはありません。

この場所でもごく限られた一角にぽつんと群落があるだけです。ちょっと不自然な気もしますので、自生地なのか人為的に持ち込まれたものなのかわかりません。

でも他では見られないわけですから、私にとってとても貴重な観察場所になっています。

盗掘の被害にあったこともあって、それ以来、記事を書く場合には場所が特定されないように特に気をつけています。

ギンランまだでした

2024年5月19日記

5月中旬、いつもの近所の森。快晴25℃。目的はギンラン探し。

で結論から書きますとギンランは発見できませんでした。少し早かったのかもしれません。ただ例年だともう出ている時期なんですけどね。

ギンランの代わりに愛でてきたのはこのホタルカズラ。

エゴノキがつぼみをつけていました。咲くのが楽しみです。

鳥はまだシメがいて、夏鳥ではサンショウクイ、センダイムシクイ。その他スズメ、カワラヒワ、エナガ、シジュウカラ、キジバト、ヒヨドリです。

エゾムラサキが咲き始めた

2024年5月19日記

5月連休最後の探鳥。標高を上げたのでさやわかそのもの。

毎度おなじみのリョウブの若葉の美しさ。

カラマツの若葉も美しい。

鳥はそれなりにいましたが、写真に撮れたのはこのアオジくらい。

ほかにはノジコ、ヒガラ、コガラ、シジュウカラ、ヤマガラ、ウグイス、キビタキ、クロツグミ、メジロ、コゲラ、アオゲラ、ヒヨドリ、カケス、ニュウナイスズメ、ノスリ、キジバトを確認しました。

見た木の花の紹介。

クロモジ。いろいろ調べてみるとこのあたりのクロモジはすべてオオバクロモジらしいです。

オオカメノキ。

モミジイチゴ。

クサボケ。

リンゴ系の花のつぼみ。ズミとかでしょうか。

続いて山野草。

タチツボスミレ。

ショウジョウバカマ。

ニリンソウ。

ムラサキケマン。

ヒトリシズカ。

湿地帯でリュウキンカ。

同じ場所でミズバショウ。

そしてここはエゾムラサキの咲く場所です。咲き始め。1週間前に来たときにはまだ何もなかったのに、すごい生長スピードです。

ワスレナグサによく似ています。それもそのはずで同じムラサキ科ワスレナグサ属。ワスレナグサはヨーロッパ原産、このエゾムラサキはもともと日本に自生している種類です。北海道のほかは本州中部でしか見られません。

庭と畑で

2024年5月18日記

キュウリグサは安定のかわいさ。

初夏になって現れたノヂシャ。

アスパラには目ざとく(実際には嗅覚を頼りにやってくるので正確な表現ではありませんが)、アスパラハムシ(ジュウシホシクビナガハムシ)。

緑が濃くなる森

2024年5月18日記

5月上旬いつもの近所の森です。今回は車で林縁に乗り付け。6時半スタート、気温は10℃。

車を降りてすぐにエゾムシクイの声が聞こえてきて幸先がいいスタートです。その後もキビタキやサンショウクイなどあちこちから声が聞こえてきますが、葉が茂ってきていて視認は難しくなってきました。

そんな中やっと見ることができたサンショウクイです。やや露出オーバーになってしまい残念。

エゾムシクイと、キビタキ、サンショウクイの他には、コサメビタキ、ヤブサメ、メジロ、シジュウカラ、エナガ、コゲラ、アオゲラ、ツツドリ、キジバト、スズメ、カワラヒワ、イカル、そしてシメとツグミがまだいました。

ガマズミの仲間。

ついこの間までは満開状態だったウワミズザクラはすでにおしまい、代わりにヤマツツジが見頃を迎えていました。季節がどんどん進んでいきます。

ツグミ終認

2024年5月18日記

5月上旬、夕方の畦道探鳥の記録です。

この日のねらいはツグミの終認確認。もうさすがにいなくなったでしょう…と思っていて、実際最後の最後までツグミはいなかったのですが、家に戻る直前に、目の前をツグミが無言で飛んでいきました。

結局、最後にツグミを見たのは5月連休の最終日のことでした。

鳥はほかにスズメ、カワラヒワ、ムクドリ、コムクドリ、ヒヨドリ、ツバメ、モズ、セグロセキレイ、ハシボソガラス、ノスリ、カルガモ、アオサギでした。

これは畦道の途中にあるクワの木です。切られてしまって小さい株が多い中、これはかなり大きな木です。

実は、5月上旬の段階でこんな感じでした。最近畦道を歩いていないので、今はどうなっているでしょうか。

いわゆる雑草たちは、背の高い草に置き換わり、春先に目を楽しませてくれた花々はほぼ消えてしまいました。

スズメノテッポウです。田起こし前の田んぼにたくさん生えている草で、草笛遊びができる馴染みの草ですが、休耕田が増えて見る機会が減りました。

フジ。

アケビは雌蕊だけになっていました。これが実になっていくんですね。

クズの若葉が出てきていました。夕日に照らされるとなかなかの美しさです。

フォトジェニック・ノジコ

2024年5月12日記

「戸隠のスプリング・エフェメラル」・「開いたキクザキイチゲは最高です」の続きで、鳥編です。

最初に見たのはキジバトでした。声はキビタキ、ウグイス、センダイムシクイ、ミソサザイ、ヒガラ、エナガ、モズなど。

戸隠と言えば車を降りた瞬間から森全体をアオジの囀りが包みこんでいるという印象があるのですが、それはもう過去のものなのでしょうか。アオジはとても減っていると思います。

木道を歩きながら、コルリ、コサメビタキ、アカハラ、シジュウカラ、ヤマガラ、コゲラ、ツツドリの囀りを聞きました。アカハラもとても減った種類の一つだと感じます。以前は湿地帯のあちこちで見かけたのですが、最近は1回観察できればいいほうかもしれません。

ここでアオジを見かけましたが地鳴きのみでした。

木道を外れるとヒガラが巣材を運んでいました。

コガラ、ゴジュウカラ、キバシリ、ヤブサメ、サンショウクイ、キクイタダキも確認です。

植物園の西端まで来たところでクロジの囀りを聞きました。そしてコルリも。ここは比較的クロジを確認できることが多いです。

過去に戸隠では珍しいコマドリを観察したことがあります。オオルリやマミジロも戸隠では多い鳥ではありませんが、やっぱりここでの観察例があります。何かほかとちょっと違う環境なのかもしれません。

そして今回はなんとマミチャジナイを確認。写真は残念ながら撮れませんでした。

鏡池近くでクロツグミとノジコ、ニュウナイスズメの観察。

ノジコの色は若葉の色なんだなと改めて思いました。

そしてコサメビタキ登場です。

かなりかわいかったです。

キビタキもようやく近くで見ることができました。この個体は人間のわたくし基準ではものすごく歌がうまくて、聞き惚れてしまいました。声に雑味がないというか(なんのことやら)。

木道に戻ったところで、声だけだったコルリを見ることができました。遠かったので大トリミングでコルリとわかるレベルの写真です。

この後地面に降りたコルリをカメラで追ってみましたが、ブレボケ量産で厳しかったです。これはキクザキイチゲといっしょに写すことができて、絵にしたらすてきな場面だと思った次第です。

これらはその中でなんとか見られるカット。

木道に戻ったところでアオジが囀り始めていましたが、やはり数は少なく、オジサンの杞憂を払拭するまでには至りませんでした。

木道で最後に見たのはゴジュウカラ。

ゴジュウカラの頭かき行動をちょうど撮ることができました。逆さになっても木にとっついていられるさすがの足の大きさです。

オオヤマザクラが咲いている場所に戻ってきたところで、花の中にノジコがいるのを見つけました。とてもフォトジェニックでした。こちらは絵にすると、サクラと組み合わせるのがわざとすぎる感じがします。写真だと意外性があっていい感じです。

囀るでもなく、何か虫などを食べるわけでもなく、でもかなり長い時間をこのオオヤマザクラの枝々の中で過ごしていました。

気がつくと私の後ろにカメラマンが集まってきていてびっくりしました。さすが鳥的ハイシーズンの戸隠です。

オオヤマザクラがほとりに立つ池には、コガモ、カルガモ、キンクロハジロ、カイツブリがいました。

オオヤマザクラの色を映した水面をコガモが泳いでいる姿もなかなかフォトジェニックでした。

開いたキクザキイチゲは最高です

2024年5月12日記

「戸隠のスプリング・エフェメラル」の続きです。

鏡池まで行って折り返し。時刻は8時半をまわり、だいぶ暖かくなってきました。

ニリンソウはまだ咲き始めというところ。

天命稲荷まで戻ってきたときに、向こうからやってきたカップルの会話が耳に入ってしまいました。

「サンカヨウって俺のめっちゃ好きな花なんだよね」

「そうなんだ」

「あっこれかも。これサンカヨウだよ。」

ここで「それニリンソウです…」と言うのは野暮だと思って黙っていたんですけど正解ですよね ?」

往路に見たキクザキイチゲはほとんど閉じていたのですが、時間が立つに従って開いているものが増えてきました。ますますシャッターを切る回数が増えてしまいます。

これだよこれ!という青いキクザキイチゲ。

こちらは白タイプ。

どちらもきれいですね。

というわけで開いたキクザキイチゲをたっぷり観察することができて、もうこれだけでもこの日戸隠に来た価値がありました。

カタクリも開いていました。お日様の力は偉大です。歩き始めた時刻はウールの手袋をして薄手のインシュレーションジャケットを着てちょうどよかったのですが、すれ違う人の中には半袖の方も出てきました。

地表から顔を出したサンカヨウ。このドーム状の若葉がなんともかわいいです。

植栽のトガクシショウマ。家にあるのは一輪しか花をつけません。ここのは豪勢です。

「信州野山の花」(今井建樹著:信濃毎日新聞社)を見ると、別名がトガクシソウ、「花かおる戸隠高原」(小川秀一・小川朱美著:ほおずき書籍)、「いっしょに探そう野山の花たち」(馬場多久男他著:信濃毎日新聞社)も同様の記述。でも和名は「トガクシソウ」なのですよね。もしかして長野県がらみの本はトガクシショウマを採用している傾向があったりして。

私もこの花はトガクシショウマの名前がしっくりきます。

続いてこれも植栽のシラネアオイ。

こんなすごい花を自生地で見ることができたら、本当に幸せでしょうね。

戸隠のスプリング・エフェメラル

2024年5月12日記

ここから5月の記事です。大型連休後半は5月3日金曜日から。

戸隠に行ってきました。

早起きするつもりが家を出たのは5時半になってしまい、この時期だと駐車スペースはもう満車かも…と思ったのですが、残り3台枠にぎりぎり車を止めることができました。

帰る頃にはそれはもうすごいこと(本当は止めてはいけない場所にもびっしり駐車していて、さらに空くのを待っている車が道路にまでつながっているということ)になっていましたけどね…。

大型連休初日、ちょうどミズバショウも見頃となれば鳥目的以外の方も大勢来るわけで、そりゃ混みますよね。

でも木道を外れれば、それほど人に会うこともなく、森歩きを楽しめるのは戸隠のいいところです。

こんなミズバショウも見ました。よくササの芽が落ち葉を貫いて伸びているのは見かけますが、ミズバショウでは初めてです。

落ち葉はとても軽いので、芽(ミズバショウの場合は「ほう」ですが)などが下から押し上げると、そのままぽろりと落ちてしまうと思うんですが、こうして突き破る形になってしまうメカニズムにはちょっと興味があります。

積雪が関係あるんでしょうかね。

まだサクラが咲いていました。これはオオヤマザクラでしょうか。

あと森の中で多かった木の花はオオカメノキです。

さて今回は5月初旬の戸隠植物編です。とはいっても見かける花のうち同定できるのはわずかで、しかも自分の気に入っている花しか目に止まらないものですから、とても偏った紹介になってしまいます。

というわけでスプリング・エフェメラルの写真ばかり撮ってきてしまいました。

アズマイチゲです。

森に差し込む陽の光を浴びて美しいです。

花弁のように見えるのは萼片というのはこの仲間(イチリンソウ属)のお約束です。

そしてスプリング・エフェメラルの中で最も好きな花の一つ、キクザキイチゲです。

今回戸隠で1600枚も写真を撮ってしまい、その後の整理が大変でしたが、その1/3くらいはキクザキイチゲでした。

アズマイチゲは白花だけなのに対して、キクザキイチゲは青いものもあって、その色がとてもいいです。

今回歩いた道はこのキクザキイチゲがとても多くて、とても幸せな気分で歩きました。

カタクリ。朝早いせいもあって閉じていました。

スプリング・エフェメラルをもう一つ。

ヤマエンゴサクです。

朝露をまとっていてとても美しい姿でした。

その他撮った花も簡単に紹介します。

エンレイソウ。

フッキソウ。

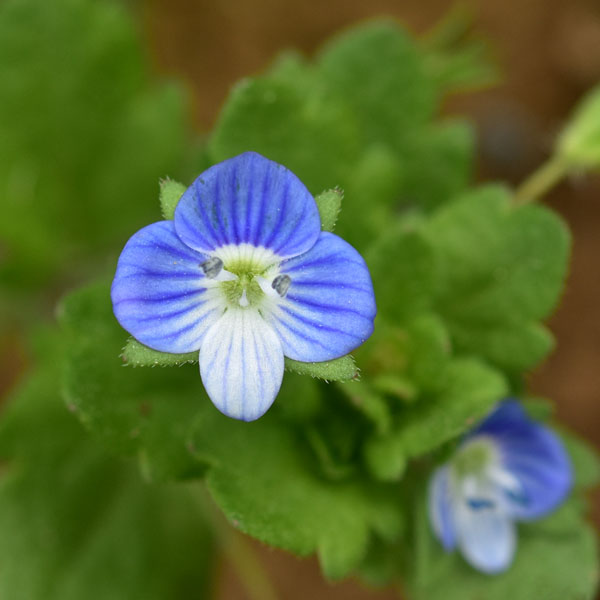

この花はたくさん咲いていてよく撮るのですが、いつも同定がいいかげんになっています。タネツケバナの仲間でいいんだと思いますが。

ユキザサ(でいいと思いますが…)のつぼみ。

鏡池まで行って折り返しました。

つづきはこちら。