野外手帳2025年3月

- ウメに夢中のメジロ

- ミスミソウを追加

- カタクリとヤマエンゴサク

- セツブンソウ2回目

- まだいたハシビロガモ

- イワツバメ初認

- カシラダカ夏羽とミヤマホオジロ

- ホオジロの歌とスミレの芳香

- 3月下旬の畦道

- ひと月前の庭の花

- 鏡池まで行ってきた

- 今季2度目のミズナラ大王

- ジョウビタキのぐぜり

- 春は有限

- 3月下旬のセツブンソウ

- 幻日と月暈

- 3月2度目の畦道

- キタテハ登場

-2025年3月

ウメに夢中のメジロ

2025年4月30日記

いつもの近所の森の、3月下旬の記録です。

3月最終日は有給を取ってのスプリング・エフェメラル三昧だったことは ↓ と ↓ と ↓ に書きました。この記録は、時系列的には「カシラダカ夏羽とミヤマホオジロ」の前のものになります。この日の画像が入っていたフォルダを飛ばしてしまっていました。

森の入口近くにウメの木があります。自宅庭のウメはこの時点ではまだ花が開いていませんでしたが、ここのウメは開花していました。そしてウメの花と言えばやはりメジロです。

こちらの存在は気になりつつも、ウメの蜜の魅力には勝てないという感じでした。

さて森の中も歩いてみます。

ダンコウバイが咲き始めていました。

あれ、これは花柄があるのでアブラチャンでしょうか。撮影していたときには気づきませんでした。

ウグイスカグラです。

そういえばこの日ウグイスの初鳴を確認しました。

もっとも花をつけていたのはほんの一部で、このようにまだ新芽の株が多かったです。

タチツボスミレも咲き始め。咲いていた株はこのひと株だけ。

つぼみは結構たくさん見ました。つぼみを見たのは初めてだったかもです。

多くの株は、まだ葉だけでした。

森の中はシロハラがいっぱいでした。

ほかには、ツグミ、ヤマガラ、シジュウカラ、コゲラ、アカゲラ、ヒヨドリ、カワラヒワ、ジョウビタキ、そしてさっき書いたウグイスとウメにいたメジロです。

ミスミソウを追加

2025年4月28日記

3月の最終日、有給を取ってセツブンソウとアズマイチゲを見て、そしてカタクリとヤマエンゴサクを見たわけですが、スプリング・エフェメラルをもう1種と欲張ってみました。

もうだいぶ日が低くなってきてからのミスミソウです。

少し早くて開いていない株が多かったのですが、結果的にはこの次の週末は天気が悪く、この日に欲張っておいてよかったです。

毎年ここには登山道を歩いて来るのですが、本日3ケ所目で時間がなく、群生地近くまで通じている林道を車で詰めることにしました。

ところが除雪された雪に林道の入口が塞がれていて、結局歩いてのアプローチになりました。というわけで時間的にはとても厳しかったのですが、無事本日5種類目のスプリング・エフェメラルの観察ができました。

これはその帰り道。

ダンコウバイ。

シジュウカラ。

鳥は他にヤマガラ、エナガ、コゲラ、アトリ、カワラヒワを観察しました。

除雪の山の向こうに置いた車が見えてきて、スプリング・エフェメラル三昧の一日が終わりました。

カタクリとヤマエンゴサク

2025年4月28日記

セツブンソウを見たあとラーメンを挟んでカタクリのお花見です。

ここも以前(とはいっても同じ3月でしたが)に来たときには雪の下でした。

今回はちょうど見頃という感じでした。

まだ花弁が傷んでいないフレッシュな株が多くて、とても楽しめました。色、デザインともに素晴らしい花です。

ここはヤマエンゴサクが見られるのもポイントが高いです。

いいですよねぇ。

というわけで、セツブンソウとアズマイチゲ、カタクリ、ヤマエンゴサクと4種のスプリング・エフェメラルを楽しみました。実はこのあともう1種類追加することになります。ちょっと欲張った1日となりました。その記録はこちらで。

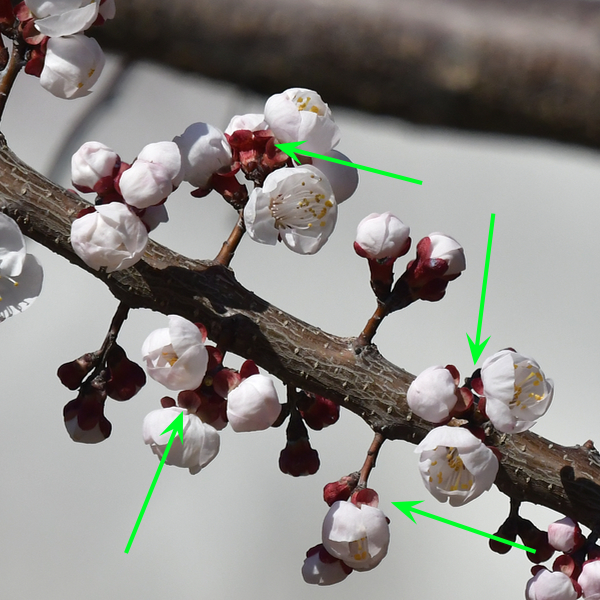

この場所では周囲にアンズがたくさん咲いていました。

アンズは花期が短いので、狙っていかないとなかなかお花見ができません。この日は5分咲というところでしたが、これだけ見られれば満足です。

アンズとウメの違いは、ぱっと見ではわかりにくいのですが調べてみると下の点が見分けだそうです。

矢印で示したところのように、萼が反り返るのがアンズ、反り返らないのがウメということです。ぱっと見の印象ももちろん違いますが、ここを確認すれば確実ということです。アンズもいいですね。

セツブンソウ2回目

2025年4月27日記

3月の最終日に有給を取り、もう一度セツブンソウを見に行くことにしました。前回は雪で、顔を出していたのはごくわずかの株だけだったからです。次に来るのは来年…とその時には思っていたのですけど。

しかし、今度はやはり遅すぎて花はほとんど終わってしまい、結局今回も見られたのはごくわずかの株だけとなりました。

残っていた花はやはりだいぶくたびれてしまっていましたが、本当にいい花だと改めて思いました。

アズマイチゲも開きかけ。

ヤマエンゴサク発見。

カタクリはここではまだつぼみでした。

せっかくここまで来たので、この街の名店?でラーメンを食べたあと、カタクリの群生地にも行ってみることにしました。

まだいたハシビロガモ

2025年4月27日記

イワツバメ初認

2025年4月27日記

カシラダカ夏羽とミヤマホオジロ

2025年4月27日記

3月末の里山山麓徘徊です。午後3時半のスタート、曇り、気温6℃のコンディション。

夏羽になったカシラダカを見ました。そして囀りを聞くことができました。とても幸運でした。

そしてなんとミヤマホオジロまで観察できました。1月以来です。

登山口のソメイヨシノのつぼみはこんな感じでした。これを書いている今はもう葉桜です。

ホオジロの歌とスミレの芳香

2025年4月23日記

畦道探鳥の続きです。いつもの近所の森、3月下旬。

正直言うと3月にここに行くのはレンジャクねらいなわけです。4月下旬の今、結論から言いますと今季はレンジャクを見ることはできませんでした。また来シーズンに期待です。

森の中はツグミがいっぱい。あちらこちらから声が聞こえてきました。あとシロハラも多かったです。

あと冬鳥ではジョウビタキ。

一方ホオジロが梢で歌っていて、とっても春らしく感じました。

そしてこのホオジロが囀っていた真下はニオイスミレの群落。立っているだけで芳香を感じました。これにもとても春を感じました。

ヒヨドリ。

アオゲラ。

エナガ。

その他、シジュウカラ、ヤマガラ、キセキレイ、アカゲラ、コゲラ、ノスリ、オオタカ、ハシボソガラス、カケス、を観察です。

3月下旬の畦道

2025年4月23日記

お昼すぎ、気温は18℃。

葉裏のバーミリオンと葉表のライトグリーンの対比が美しいこの時期のトウダイグサです。

ナズナもいよいよさかんに。

ノボロギク。

午後の光に輝くホトケノザとヒメオドリコソウ。

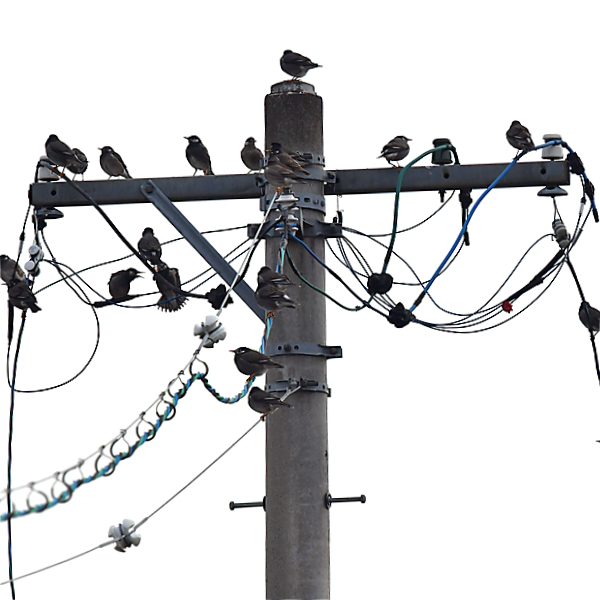

その草地で食べ物を探すムクドリたち。

警戒されて枝に上がられてしまいました。すみません。

リンゴ畑でもムクドリの姿を確認です。この時期はもうペアで行動している様子も見られます。

すぐ近くではハシボソガラスも食事中。

何を食べているのでしょうか。

拡大してみると豆のように見えます。

そのすぐ近くではタネツケバナが見事でした。

雑木林のあるエリアではコゲラ。その他、ヒヨドリ、ツグミ、オナガ、シジュウカラ、スズメ、カワラヒワ。

このあといつもの近所の森に接続しました。つづきはこちら。

ひと月前の庭の花

2025年4月23日記

野外手帳の更新が1ヶ月近く空いてしまいました。3月末から4月の激務がやや落ち着きかけてきたので、更新を再開します。まだ写真の整理もろくにできていないので少しずつ。

今回は3月下旬の庭の記録からです。

やっと庭のフクジュソウが咲いた頃のことでした。

まだスイセンはこんな感じ。この日は暖かく、庭でいわゆる雑草と呼ばれる花を撮影しました。

これは雑草とは言えないですが、花は花ですので。フキ。

ホトケノザ。

ハコベ。

ヒメオドリコソウ。

そしてオオイヌノフグリ。

キタテハを見ました。よくぞこの冬を乗り切ってきました。

ハエトリ。ヤマジハエトリでしょうか。

鏡池まで行ってきた

2025年3月29日記

「今季2度目のミズナラ大王」のつづきです。

この日は午後3時半までに帰宅する必要がありましたが、早お昼を済ませてまだ11時半。時間には少し余裕があったので、鏡池まで足を延ばすことにしました。

まだクリークはしっかり雪に埋まっています。例年この時季だと流れが見えるので、やっぱり今季は雪がかなり多いようです。

随神門経由。

杉並木も写真に撮らなくては。

参道を横切り、再び雪原に入ります。

勝手に片流れの杉と名付けている木。この木はミズナラ大王と同じくらい気に入っています。すてきすぎです。

左下にカップラーメンを食べているハイカーがいますので、この木の大きさがわかる写真になりました。

モミの木。種類まではわかりません。神々しくてすてきです。

このあたりに何本かあるブナ。

ブナもすてきな木です。

看板が埋まるくらいの積雪です。

天命稲荷の鳥居はくぐることができない状態でした。

ここから少し歩けば鏡池です。

というわけで鏡池に到着です。

青空に岩峰が美しい眺めでした。ここも誰もいなくて一人きりで、贅沢すぎでした。

さて帰ります。鏡池に通じる車道は冬季閉鎖中です。

そこから斜面を降りて、ハンノキの森の中を歩いて車に戻ります。開放的ですばらしい風景です。

ねばねばトチノキ。

東屋が見えてきて、駐車場までもう少しです。

今季2度目のミズナラ大王

2025年3月29日記

今季2回目の戸隠スノーハイクの記録です。

暖かい日で、アウターいらず。雪はたっぷり。すぐ近くの戸隠スキー場の積雪は240cmでした。もちろんふかふかというわけにはいきませんでした。べったり重たい雪。

でもまだ木の上には雪がどっさり残っていました。今シーズンはとても雪が多かったのでしょう。温暖化によって気候が極端になりつつあることの一つの現われなのだろうと思いました。

戸隠スノーハイクのためだけに持っている超広角ズームで、写真を撮りながら歩きます。こういう重い雪のときはスキーのほうが快適なのですが、写真を撮るという点ではスノーシューが圧倒的に向いています。

この日はその超広角と望遠ズームを持ってきたため、野鳥撮影用の望遠レンズは置いてきたわけですが、そういう日に限って鳥が近かったりします。

これは望遠ズームでなんとか撮ったコガラ。囀っていました。キバシリの囀りも聞くことができました。ほかにはヒガラ、ゴジュウカラ、エナガ、コゲラ、ミソサザイ、ヒヨドリを観察しました。

勝手にイボイボの木と名付けている木。

そして勝手に剛腕の木と名付けている木。

そしてミズナラ大王です。この木も雪をまだ残していました。

いやあ素敵すぎです。

木の周りをぐるりと1周しながら写真を撮ります。

この日は他にも雪原に入っているグループがありましたが、このときは他に誰もいなくて、とても贅沢な時間を過ごすことができました。

ここで買ってきたパンをかじっての早お昼にしました。

ジョウビタキのぐぜり

2025年3月26日記

東山のアーベントロートを見るために、夕方に家を出ました。

思ったよりも色づきは弱かったものの、とてもよい眺めでした。

ぐるっと大回りをして帰ります。

ハシボソガラスがいつも南へ向かって飛んでいく時刻なのですが、逆方向に飛んでいたり、住宅街にとどまったりしている個体をたくさん見ました。駅前の塒にはいかないようです。

これは繁殖期が近いからなのか、駅前塒に何かあったのか、どちらなのでしょう。

もうかなり暗くなった住宅地を家に向かって歩いていくと、ジョウビタキの地鳴きが聞こえてきました。こんなに暗くなっても鳴くんだねと思ったすぐその後、聞き慣れない美声が。ジョウビタキのぐぜりだったのかもしれないと思って、家に帰って調べてみると、やはりそのようでした。

いいものを聞いてしまいました。

春は有限

2025年3月26日記

セツブンソウ自生地の近くにあるカタクリの自生地にも寄ってみました。

まだ葉っぱだけ。

今年は春先になって雪が降ったせいで遅れているようです。ここはとてもよい場所なのですが、カタクリはもっと近いところに自生地があるので、この春はそっちで楽しむことにしました。

それにしてもあと何回こうしたスプリング・エフェメラルを見ることができるのか、その回数が有限であることを最近は考えてしまうのです。

3月下旬のセツブンソウ

2025年3月24日記

3月下旬、セツブンソウを自生地に見に行きました。例年よりちょっと遅め。

でも現地は先日の雪がまだ残っていて、セツブンソウは雪の下でした。

雪がない場所でわずかな株だけが顔を出していて、花を咲かせていました。おそらく雪が解ければ一面の花が見られることでしょう。3,4日後がベストかもしれませんが、休みが合わないです。

今年も花を見ることができたことだけでよしとしましょう。

雪とセットのセツブンソウもなかなかよいものでした。

セツブンソウの花の構造はちょっと独特で、白い花弁のように見えるのは萼というのはキンポウゲ科あるあるにしても、青い雌蕊のように見えるのは雄蕊で、黄色い雄蕊のようにみえるのは花弁が変化した蜜腺というのも面白いです。

また来年来ます。

セツブンソウはその名の通り節分の頃に咲く花なのでしょうが、長野では1ヶ月半くらい遅れての開花でした。

幻日と月暈

2025年3月23日記

かすかに幻日が見えたのでご報告。ハロや彩雲に比べるとやや珍しいです。

こちらは月のハロ。月暈です。画像処理をきつめにかけているのでグラデーションが飛んでます。これはあんまり見た記憶がありません。

3月2度目の畦道

2025年3月22日記

3月2回目の畦道です。

一回りしたのですが、あんまり鳥がいなくてムクドリくらいかなあという感じでした。というわけでもう1周。

2周目では、たぶん梅の木にたくさんいて騒いているスズメを遠くに見つけました。

近くに行ってもあまり警戒する様子がなく。

そしてツグミです。1周目ではあまり見かけませんでしたが、2周目はあちこちで確認しました。何度も書いていますが、今冬のツグミ不足は解消されています。こちらのツグミは雪山バック。

こちらのツグミはリンゴ畑の支柱と人家がバック。

これは用水路沿いのツグミです。

地上ツグミも豊富。と思ったらこれはホオジロでした。

最後に用水に潜んでいたダイサギを見てこの日の畦道探鳥はおしまいです。

キタテハ登場

2025年3月16日記

ここから3月の記録です。場所は変わらず畦道ばかり。暖かい日で歩き始めたときは16℃まで上がっていました。

気温が上がって出てきたキタテハ。よくこの冬を乗り切りました。蝶が出てくると春という感じがします。さすが3月。

オオイヌノフグリ。

ホトケノザ。

ロゼットから花を咲かせていたナズナ。

これから展開していくトウダイグサ。

チュンチュクスズメの群れは前回と変わらず。

ヒヨドリ。

ムクドリ。

それにしてもあのツグミの少なさは何だったのでしょうというくらい、数は平常に戻っていました。

ノスリとそれをモビングするハシボソガラス。

その他、ぐせるモズ、キロコロと華やかに鳴いていたカワラヒワ、ベニマシコを見ました。写真はないのですが、久しぶりにキジを見ました。昨冬よく見かけた、片目の瞬膜が開かないオスキジに今冬は1度も行き会えていません。今回見た個体はそのオスだったかどうかはわかりませんが、また会えるといいなと思っています。