野外手帳

-2024年6月

庭虫

2024年7月20日記

6月最後の記録をようやくアップします。最後は自宅庭の虫。

アナベルにやってきたハナムグリ。口元を見せてもらわないと同定できないので、ちょっと失礼します。

シラホシハナムグリは口元が弧を描くのに対して、凹んでいるのはシロテンハナムグリ。うちに来るのは凹んでいるのでシロテン。

ラベンダーに来ていたのはアカスジカメムシ。ステキデザインです。イタリアの某サッカークラブのユニフォームは、この虫をモチーフにしていることはよく知られています。嘘です。

ニワトコの思い出

2024年7月19日記

某所。戸隠通いが増えてここに来ることが減りました。

来る回数が減ったので、ジンヨウイチヤクソウの花を見逃しました。もう終わってしまっていました。戸隠を立てればこちらが立たずです。

咲いていた!と思ったらこれは腎葉ではない一薬草。

左はイチヤクソウとその葉、右はジンヨウイチヤクソウの葉です。葉脈が白いのがジンヨウです。このエリアのほんの一角に、この両種が混在しています。吹けば飛んでしまいそうな群生地。

すぐ近くにはリスがかじった松ぼっくり(通称エビフライ)がありました。ここでリスを見たことはありませんが、いつか会いたいですね。

これはオニシモツケでいいのでしょうか。

托葉が見えます。ということでオニシモツケでよさそうです。最近は同定ポイントを抑えた写真を撮れることが増えた気がしますけど、まあ偶然です。

ヒメウツギっぽいですが、よくわからないです。植物の識別はあまりにも難しすぎて、どうすればこの先に進めるのでしょう。

ミツバウツギの実。これは覚えました。

見かけた花。ウツボグサ。

なんてシャープなウバユリのつぼみ。

赤い実が森の中で目立ちます。ニワトコ。

小学生の頃急性腎炎を患って、何ヶ月か入院したことがあります。腎臓病にはニワトコがよいということで、母がどこからかニワトコを手に入れて煎じて飲ませてくれたことがあります。それは実だったのか葉だったのか。

その母は先日事実上の余命宣告を受けて、この夏を越せるかどうかということになってしまいました。

この夏が終われば、ニワトコを見るたびに母を思い出すようになるのかもしれません。

マタタビ。

コトラガ。ここに来る目的の一つには鱗翅類が比較的豊富ということがあるんですが、ここのところ不調です。やっぱり回数を減らしていることがいけないのでしょう。やっぱり数多く歩かなければ見えないものがあるのだと思います。

カワトンボの仲間、正面から。

イノシシの掘り返し跡がある林道を歩いて車まで戻りました。

6月3回目の戸隠 その3(鳥編)

2024年7月18日記

緑濃いこの季節なのでもうあまり鳴かず姿をはっきり見ることも難しく、森の中でもバードウォッチング装備の方と会うことはまずありません。というより6月下旬にもなると花も少ないので、園内を歩くハイカーそのものがとても少ないです。駐車場にそれなりに車は止まっていますが、おそらくその多くは奥社参道を歩く方々のものです。

というわけで鳥の声はまばら。エゾハルゼミも思い出したように鳴くくらいで静かな森でした。

それでもあとで記録を見返せば、アオジ、クロジ、ノジコ、ウグイス、キクイタダキ、ミソサザイ、ヒガラ、コガラ、シジュウカラ、コサメビタキ、キビタキ、コルリ、クロツグミ、アカハラ、キバシリ、コゲラ、アオゲラ、オオアカゲラ、サンショウクイ、ヒヨドリ、モズ、ホトトギス、ツツドリ、カッコウと24種を確認できたので上出来と言っていいでしょうか。

特記事項を挙げるとすれば、まずミソサザイの囀りを割と近くで長い時間観察できたこと。そろりそろりと近寄ってもこちらを気にする様子があまりありませんでした。

それからキビタキのすごい争いに遭遇したこと。写真はありません。もうあまり囀らず、縄張り争いの必要性もないのかなと思っていたので、この激しい追いかけ合いはちょっと意外でした。

また、これはどうしてなのかよくわからないのですが、5月にはほとんど見かけず、声もあまり聞こえなかったアカハラをあちこちで見かけるようになったことです。以前に比べてアカハラは減ったと感じていますが、今日に限ってはそうではありませんでした。

あとコゲラの給餌シーンを見ることができたのもよかったです。距離はかなりあって写真は不鮮明ですが、食べ物をもらったあとの巣立ちびなのものたりなさそうな表情がとてもかわいかったです。

オオアカゲラを比較的ゆっくり見られたことも印象的でした。地上に降りているところも見ました。

シジュウカラ。

コガラです。

鳥はこのくらい。

樹上にひしめき合っていたモリアオガエルは、水の中もしくは地上に戻ったようでした。卵塊があちこちの枝にたくさんぶらさがっていました。やはり前回モリアオガエルが集まっていたシーンに出会えたのは幸運だったなと思いました。

やっぱり戸隠はまめに通うべきところです。ただそうすと他のフォールドに行けなくなってしまうのですが。とりあえず今年は戸隠を重点に歩くことにしています。8月のハイシーズンがちょっと心配ではありますが。

6月の戸隠の話はこれでおしまいです。

6月3回目の戸隠 その2(虫編)

2024年7月18日記

6月下旬の戸隠森林植物園のその2です。その1はこちら。

鏡池まで行って往復です。鏡池の手前で、50m位先を2頭のイノシシが勢いよく道を横切っていきました。ちょっと危ないところでした。

鏡池のほとりにはヒオウギアヤメが咲いていました。

さて今回は虫編です。まずは鱗翅から。とは言っても蝶も蛾も少なめでした。

クロヒカゲ。

ウラギンヒョウモン。

ヤマトスジグロシロチョウ。

ウスバシロチョウは結構見かけるのですが、止まってくれなくてなかなか写真は撮れませんでした。

クロホシフタオ。

前翅外縁の矢印のところが凹んでいればクロホシフタオ、凹んでいなければヒメクロホシフタオということです。若干凹んでいるように見えます。

続いて半翅。

トゲカメムシでいいと思います。

オオヘリカメムシでいいでしょうか。

そして蜻蛉目。

カワトンボの仲間。

さて甲虫目は謎の虫。

コガネムシの仲間だと思うのですが、図鑑ではぴったりくるものがありません。わりと毛深いのでハナムグリ系でしょうか。ヒゲブトハナムグリに見えないことはないのですが、特徴的な触角の形が違います。ただその触角はオスだけ。メスを見ることは稀ということですし、web上の写真を見るともっと毛深い感じがします。ということで謎のままです。

6月3回目の戸隠 その1(コシジタビラコ)

2024年7月16日記

6月下旬の戸隠森林植物園です。

来るたびに主役の花は交代していきます。今回林床で一番目立ったのはケナツノタムラソウでした。

今年は5月、6月と月3回ペースで来ているので変化がよくわかります。

今回はこの花をところどころで見ました。拡大してみるとムラサキ科だろうと見当がつくのですが、図鑑に記載がありません。

普段使っている平凡社の「山の花1200」にも、長野県に特化しているので使いやすい信濃毎日新聞社の「いっしょに探そう野山の花たち」と「信州の山の花」にも、新潮文庫の増村征夫氏による4冊のポケット図鑑にもありません。

家にあったその他の6冊の植物図鑑やガイドブックでもわかりませんでした。

googleレンズによるとミズタビラコ。検索してみるとそれでよさそうです。

ところがミズタビラコで検索すると、コシジタビラコという似た種類があることがわかりました。

違いは果実。ミズタビラコは果実が4分果で、一つの形は三角形。その表面は平らであるということです。それに対してコシジタビラコは、同じ4分果ですが、その表面に「環状の付属体」があるらしいのです。

そしてなんと奇跡的なことにその部分を撮影していました。同定ポイントを外しまくりの私としては珍しいことです。

この白い縁取りが「環状の付属体」ということになるようです。

なので、これはコシジタビラコとしてよさそうです。ちなみにムラサキ科キュウリグサ属。ミズタビラコでさえ図鑑に載っていなかったわけですが、さらにその奥に潜んでいた花という感じでした。

参考にしたサイトはこちらです。

「HiroKen花さんぽ 野山に自然に咲く花のページ」

コシジタビラコの記述はこのページにありました。

最近更新が途絶えているようで心配です。有用な情報はこのような個人サイトにこそあると思うのですが。

なので私もコシジタビラコの記事はあとで「自由研究」のページに転載して残しておこうと思います。

上記サイトから、コシジタビラコについての解説を引用しておきます。

----------以下引用

山地の渓流の近くなどに生える、高さ10〜40cmの多年草。葉は楕円形で長さ1.5〜4.0cmで互生し、表面には細かい毛がある。葉、茎ともに柔らかい。枝先に花序を出し、淡青紫色の花をやや密につける。果実は4分果。環状の付属体があることで母種のミズタビラコと区別できる。本州の近畿地方以北秋田県までの日本海側に分布する。花期は5〜6月。

----------引用ここまで

これまで戸隠を何回も歩いてきましたが、この花に気づいたのは初めてでした。

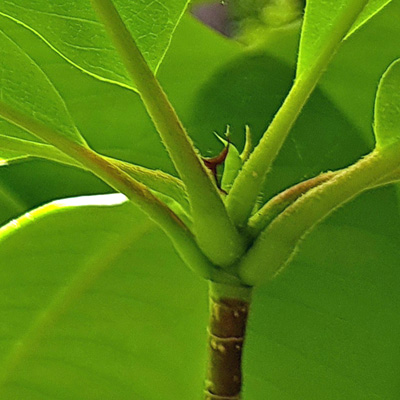

さてもう一つきちんと識別点を偶然撮影できていた花はこのカラマツソウです。

よく似た種類にモミジカラマツとミヤマカラマツがあります。モミジカラマツはその名の通り葉がモミジのように裂けているのですぐわかります。カラマツソウは葉柄に托葉があり、ミヤマカラマツにはないとのこと。今回はなんとそこの写真もなぜか撮ってありました。

矢印部分が「托葉」です。なのでこれはカラマツソウということになります。ほおずき書籍の「花かおる戸隠高原」というハンドブックにはミヤマカラマツしか紹介されていないので、ここを撮影していなければミヤマカラマツとしていたところでした。今回はコシジタビラコといいカラマツソウといい冴えていました。

その他の花などの紹介です。

ツルアジサイが見頃でした。この花は雪のシーズンになってもドライフラワーのようになって残っています。

ヤグルマソウ、キバナヤマオダマキ、クルマバツクバネソウ、前回覚えたミヤマヨメナ。

カライトソウの葉についていた水滴です。他の葉にはほとんど水滴がついていなかったので、どういう作用でこうなっているのでしょうか。蒸散がさかんなのかもしれません。

サンカヨウの実が色づき始めていて、とてもきれいでした。

シラネアオイの実。

カイメンタケでいいと思います。下のキノコはわかりません。

その2に続きます。

ムクとコムクのホバリング

2024年7月15日記

6月下旬の畦道です。

歩き始めは曇っていましたが次第に晴れてきて、見上げるとハロが出ていました。

ムクドリやコムクドリの姿が目立ちました。

電線のコムクドリがくわえているのはクワの実のようです。

やっぱりこの夏はコムクドリが多いと思います。

クワの木にはオナガも来ていました。これはその木からすぐそばの地面に降りていたオナガです。

その他、ツバメやカワラヒワ、オオヨシキリなどを観察しました。

ネムノキの花が咲いていました。

そのままいつもの近所の森へ接続。ここではシジュウカラ、キビタキ、メジロ、サンショウクイ、ヤマガラを確認。ニイニイゼミの初鳴も記録しました。

森の中にいたハグロトンボ。アオハダトンボとの区別は難しいのですが、アオハダトンボは絶滅危惧種であり近くに清流もないので環境的にハグロとしてみました。

森を出て再び畦道を歩いて自宅に戻ります。

スズメの若い個体がいました。まだ口元に黄色が残っています。

ちょっと雰囲気があるハシボソガラス。

川沿いの木に再びコムクドリ。

さてちょっとわからなかったのがその川沿いの木の梢でホバリングを繰り返していたムクドリの行動です。コムクドリも混じっていました。

飛び立って数秒その場に留まったあと再び枝先に戻るという行動を繰り返していました。

ヒヨドリでも似たような行動を見たことがあります。ヒヨドリの場合は明らかに飛ぶ虫を狙っていて、くちばしはその空中の虫の方を向いています。それに対してこのムクドリ、コムクドリは下を見ていることがわかります。

何をしていたのか、どうしてそうしていたのかはわからずじまいです。

自宅カッコウその2

2024年7月15日記

近所の家のアンテナに来ていたカッコウです。6月中旬の写真です。ちなみにその1にあたる記事はこちら。

これを書いているのは7月15日。この日以来自宅でカッコウを見たことはアリません。どうもこの写真が今季自宅周辺で撮ったカッコウ写真の最後になりそうです。ちなみに自宅周辺での声の記録は6月下旬が最後です。

6月2回目の戸隠 その4(モリアオガエル)

2024年7月14日記

ヒオウギアヤメがほとりに咲く池にはカルガモのひなの姿。

水に落ちてしまったウスバシロチョウ。何度も飛び上がろうとしていましたが翅が水面に貼り付いてしまっていて果たせませんでした。

さてその池で見たモリアオガエルの卵塊です。

そしてモリアオガエルそのものの姿も枝にたくさん見られました。

一番すごかったのはこれ。

ばっちり産卵タイミングに行き当たることができたようで、ちょっと興奮してしまいました。モリアオガエルの産卵行動がどのくらいの期間続くのかは知らないのですが、今年はまめに戸隠に通っていたので、それがこの幸運につながったのだと思います。

いいカエルです。

6月2回目の戸隠 その3(鳥と虫)

2024年7月14日記

この時期にしては珍しく鳥の写真が撮れたのでその紹介。

ゴジュウカラが比較的近い距離にいてくれました。

写真を撮っているときには気付かなかったのですが、くちばしに何かくわえています。

拡大してみるとバッタ類?

自由自在に幹を駆け上り駆け下る姿は見ていて飽きません。

コガラ。距離があったのでこれは大トリミングです。

藪の奥にシジュウカラの幼鳥がいました。

キバシリ。

コサメビタキでいいでしょうか。

他にはクロジ、アオジ、カッコウ、ホトトギス、ツツドリ、キジバト、アオバト、コゲラ、ヒヨドリ、サンショウクイ、ヒガラ、ヒガラ、ヤブサメ、ウグイス、、キビタキ、アカハラ、イカル、ミソサザイ、カルガモなどを確認しました。

続いて虫です。

ヨツモンカメムシ。普段はハルニレなど樹上にいるので、夏には見つけるのが難しいという記述がweb検索で見つかるのですが、この夏2回目の目撃です。ついているんでしょうか。

ヒメシャクの一種と思われます。キナミシロヒメシャク、マエキヒメシャクとかウスキクロテンヒメシャクあたりが近いように思いますけどその先には進めません。

その4に続きます。

6月2回目の戸隠 その2(花の続き)

2024年7月8日記

その1の続き、6月中旬の戸隠森林植物園です。その1では新しく咲き始めた花を中心に紹介しました。

今回は6月初旬から継続して見られた花を主に扱います。

ヤブデマリ。

クリンソウ。ちょっと衰えかけ。

クワガタソウ。

ヤマトユキザサ。自信がありませんが。

ベニバナイチヤクソウ。

タニギキョウ。

トウダイグサの仲間。

腺体もちゃんと撮ってきました。ところが腺体が楕円形なのはタカトウダイとハクサンタイゲキとがあって、違いは子房の毛の有無。タカトウダイは無毛、ハクサンタイゲキは長い毛が生えているということです。この写真ではその肝心の子房はぼやけてしまっていて、またまた同定ポイントをしっかり撮ってこられなかったというありさまです。でもピントは合ってないけど無毛に見えますよね?というわけでタカトウダイにしておきます。

ギンリョウソウ。

あれほどたくさん咲いていたシロバナノヘビイチゴはもうほとんどありませんでした。もうコバノフユイチゴの時代になっていました。

ズダヤクシュはまだ咲いているものもありましたが、多くはこんな状態。

なにかの卵がついているズダヤクシュ。カメムシっぽいですよね?

サンカヨウの結実です。

これは前回は咲いていなかったのですが植栽なので今回紹介。エビネ。下は前も咲いていたサルメンエビネです。

その3は後日アップします。

6月2回目の戸隠 その1(ヤグルマソウなど)

2024年7月8日記

6月中旬の戸隠森林植物園です。曇り気温22℃。

コバノフユイチゴが開花していました。6月上旬はシロバナノヘビイチゴだらけだったので、選手交代というところです。

前回はまだつぼみだったヤグルマソウも開花。

前回の様子はこんなです↓。

赤かった葉っぱは緑色に変わっていました。

蕾だったギョウジャニンニクも咲きました。

ただ葉っぱはもう黄変していました。花のあとは枯れてしまうタイプのようです。

ノギクの仲間も新たに咲いていました。ノギクは無理…と思ったのですが、調べてみると初夏に咲くのはミヤマヨメナしかないみたいで、それで決定です。写真ではかなり白く写っていますが、実物はもう少し紫がかった色でした。

ナルコユリでいいと思います。前回咲いていたホウチャクソウは見当たりませんでした。

タニウツギでいいと思います。咲いていたのは1か所だけ。植栽なのでしょうか。

コマユミでいいと思います。

6月初旬にはまだ蕾のほうが多かったサワフタギはほぼ満開。シロホタルガの幼虫は発見できませんでした。

里のアジサイはそろそろおしまい。でもエゾアジサイはまだ固い蕾のままでした。アジサイの中では一番きれいだと思うので、咲くのが楽しみです。

キバナヤマオダマキも咲く準備中。

その2に続きます。

ルリビタキが鳴く森で その2

2024年7月7日記

その1の続きです。

クロベの巨木の近くの斜面に咲いていたツツジ。この花が目に入ったとき、森の中が一気に華やいだ感じがしました。

ミツバツツジの仲間だと思いますが、そこから先がよくわかりません。分布からするとユキグニミツバツツジなんでしょうか。

イワカガミ。

とてもいいです。

ハリブキ。フキという名前ですが、もちろんフキの仲間ではないです。落葉低木なんですね。

ハクサンチドリ。

たぶんハルリンドウ。フデリンドウとの違いが分かる箇所の写真を撮ってこなかったのではっきりしません。根本を撮ってこなければいけなかったです。

ミツバオウレン。

ギンリョウソウ。

ミヤマニガイチゴ。

ヤマオダマキ。

ツリバナの仲間。ツリバナは花弁が5枚、ヒロハツリバナは花弁が4枚ということなので、これはヒロハなのだと思います。

ツクバネソウでいいでしょうか。戸隠ではクルマバツクバネソウをよくみかけます。ツクバネソウを意識して撮ったのは初めてかもしれません。

シャクナゲの新芽というか若葉です。アズマシャクナゲは葉の縁が流れるように葉柄につながっていて、ハクサンシャクナゲはそこが90度近くになるという記述をwebで見つけました。それが正しいとするとこれはアズマなのかなと思います。

「その2」では、その場ではよくわからなかった種類についてもいくつか調べてみましたが、改めてきちんと同定するためのポイントを撮影してきていないことがわかりました。

まだまだ勉強がたりません。

ルリビタキが鳴く森で その1

2024年7月7日記

亜高山帯の森歩きです。

ここではなんといってもこのクロベの巨木を見ることができるのがいいです。

圧倒的な存在感です。

クロベが並ぶ斜面ででルリビタキを見ました。

夏にこれだけじっくり見ることができたのは久しぶりです。

オオルリもいました。

鳥はその他、クロジ、メボソムシクイ、エゾムシクイ、ヤブサメ、キクイタダキ、ミソサザイ、ヒガラ、キビタキ、ジュウイチを確認しました。

シダは全然わからないと敬遠していたのですが、このシシガシラは最近覚えました。

以前からこの森で、形が面白いなと思って採っていたシダは、このシシガシラだったことがわかりました。

写真をたくさん撮ってきたので、写真倉庫で特集します。

とてもたくさん咲いていたのはマイヅルソウです。

それからこのゴゼンタチバナもあちこちで見かけました。

ツマトリソウもよかったです。

その2に続きます。

高層湿原で避暑

2024年7月6日記

気温は22℃、空の雲が爽やかさを演出していました。

あまり豪勢ではありませんでしたが、ワタスゲがちらほら。

木道周辺では勢いが良い傾向に。なぜでしょう。

望遠レンズで圧縮すると見た目以上に盛ることができます。

ヒメシャクナゲはちょうど見頃でした。

しゃがみこんでモウセンゴケを撮っていると、ハイカーから何を撮っているのと声をかけられました。

湿原を離れ少し山道に入ります。

これはアカモノのつぼみだと思います。例年アカモノを観察できる場所で見つけたので。

これもこれまで観察できた場所から推測して、ヤナギランと考えてみました。ちょっと魅力的な造形です。

これはヒカゲノカズラでいいでしょうか。

ギンイチモンジセセリ。行動範囲で安定して見られるのはここだけなので、私にとっては貴重な観察場所になっています。

翅裏のスタイリッシュさに比べて表は地味。

登山道脇のシロツメクサで吸蜜。写真を撮る立場からは、もっと山らしい花に止まってほしいと願ってしまいます。シロツメクサはお気に入りの様子。

ここでのレンゲツツジはまだしばらくは楽しめそうでした。

見上げるとハロが出ていました。

自宅カッコウ

2024年7月5日記

下の写真は自宅の2階屋根に設置してあるアンテナに来たカッコウです。ここで鳴かれるとかなりの音量です。我が家は2階リビングなので、これは近いな…と思ってベランダに出て屋根をそっと見上げると、結構至近距離で姿を見ることができます。すぐに飛ばれてしまいますけどね。

でも毎日来るわけではなく、全く声を聞かない日もあります。カッコウの声はかなり遠くまで届くので、鳴いていないときはどこに行っているんだろう、一体どれだけ縄張りが広いのか?とずっと思っていました。

カッコウの縄張りについて検索してみると、かなり複雑なようです。

行き当たったのはこのページ。「一般財団法人 中村浩志国際鳥類研究所」の「カッコウの複雑な繁殖生態」です。ここに書いてあることをすごく簡単に書くと次のようになると思います。

・囀っていないときは山で採食している。

・強い雄同士が囀る範囲は重ならない。

・強い雄はなわばりをもつが、中間以下は縄張りを持たない。

・強い雄がいなくなるとほかの雄が侵入して囀る。

なので自宅屋根のアンテナでなくこのカッコウも、同一個体なのかどうかわかりません。いろいろな雄が入れ代わり立ち代わりやってきている可能性もあります。

カッコウもいろいろ大変なのだなと思ってしまいました。7月に入るとカッコウが住宅街で鳴くことはなくなりました。

畦道6月上旬

2024年6月30日記

畦道探鳥です。

畦道とはすでに名ばかりで、というのも休耕田化が進んで、歩くルートで水が入っている田んぼはわずか2,3枚ほど。

クワの実がだいぶ色づいてきました。

カキはこんな感じ。

リンゴも順調です。

用水にはセグロセキレイの若いのがいました。

鳥は他にスズメ、カワラヒワ、ウグイス、モズ、ヒヨドリ、ツバメ、ムクドリ、ハシボソガラス、アオサギ。ウグイスは、「ホー」だけで止まってしまう鳴き声であまり聞いたことのないタイプの囀りでした。

蝶で撮れたのはルリシジミ。

たくさんのカタツムリの謎

2024年6月30日記

畑で草取りと草撮り。6月上旬です。

カタバミ。葉が家紋に使われていたとは知らず。くわしくはここで。

ドクダミ。英名は“fish mint”。そう来たかという感じです。

ウリハムシ。

さてこの日気になったのはカタツムリです。スギナと格闘していたら、カタツムリの殻がごろごろ出てきました。

集めてみるとこんな感じ。2m×2mの範囲で生きているものも含めて30個見つけました。あまり見かけなくなったという印象のカタツムリですが、場所によってはこんなに高密度だということです。

そしてこれだけ死んでいるものが多いのも気になります。30個のうち生きていたのは5個だけ。まだかなり殻なのに空っぽなのもたくさんありました。ちなみにこの畑は基本的に無農薬。

生きている個体は、早速脱出を図っていました。ウスカワマイマイでしょうか、よくわからないです。

サシバとサンコウチョウ

2024年6月30日記

カラマツ林が伐採されて、毎年来ていたサシバが今季は来ていない某所に行ってみました。すると車の中からサシバを確認!運転中だったので写真はありませんが、帰りにも見かけました。

とりあえず今年の夏はサシバが来てくれていたことがわかってほっとしました。

伐採現場を通り過ぎ、林道の奥まで行ってみるとここでもよい出会いが。サンコウチョウです。姿は確認できませんでしたが、ここにこの夏もやってきたことがわかって、嬉しく思いました。

鳥は他にクロツグミ、ヤブサメ、ホオジロ、メジロ、ヒヨドリ、カケス。

蝶は翅がぼろぼろのクロヒカゲ。

蛾は以下、最初のイカリモンガ以外は未同定です。

最後の蛾なんてとてもきれいで特徴的なので、図鑑を見ればすぐわかるかと思ったのですが、同定できず残念です。

花はガマズミ系と思われるこれと

ウツギ系と思われるこれ。ヒメウツギと考えてみました。

というわけでこの日の林道探索はおしまい。

サシバとサンコウチョウが確認できていい日になりました。

6月1回目の戸隠 その3(鳥と虫)

2024年6月23日記

森の中は終始エゾハルゼミの声に満ちていて、鳥影は薄かったです。たくさん声を聞いたのはホトトギス。カッコウとツツドリもよく鳴いていました。

その他、ヒガラ、、ミソサザイ、ウグイス、キクイタダキ、コサメビタキ、キビタキ、アオジ、そして水面に浮かんでいたカイツブリ。

冬にはどこへ行くのでしょうね。

モリアオガエルの卵塊を見つけました。次回はきっと数が増えていることでしょう。

蝶は何頭かキマダラヒカゲ系。相変わらずサトとヤマの区別はよくわかりませんが、ヤマキマダラヒカゲということにしてみます。

コジャノメ。あとサカハチチョウを見ました。

難しいですがシロスジヒメエダシャクと考えてみました。後翅の灰色の太い横線が印象的です。

未同定。

初めて見る昆虫。センブリの仲間らしい。

シリアゲムシの仲間。

カワトンボの仲間。「トンボハンドブック」を買ったものの、ニホンカワトンボかアサヒナカワトンボかの区別は私にはできません。

こちらはエゾイトトンボと考えてみました。難しいですね!

というわけで、また昆虫の同定に悩む季節がやってきました。同定は時間泥棒なので、ほどほどにしておこうと思っています。そのためには撮ってくる写真もほどほどにしなくては。

本当は捕まえることが同定には必要なのですが、そこまではしないことにします。眼の前にこんなにもたくさんの種類の生き物がいるということがわかるだけで自分には十分なので。

6月1回目の戸隠 その2(ヤブデマリなど)

2024年6月23日記

その1のつづきです。例によって記事を分割している基準は特になく、1回だけでは写真が多すぎるという理由だけです。(その3も予定しています)

今回はギンリョウソウの写真からスタート。ここではあまり多くはありません。

クルマムグラ。

クルマバソウ。

上から見ていると見分けるのは困難ですが、横から見るとわかります。

こちらはクルマムグラ。

そしてクルマバソウです。

今回は2種類を比較できる写真を撮ってきました。

それからこれも5月の際にはうまく識別点を撮れていなかったトウダイグサの仲間。まずはナツトウダイ。

下の小さめの写真は見分けるポイントの「腺体」(蜜腺)を撮ってきたものです。

三日月形をしていることがわかります。

同じトウダイグサの仲間でこれはたぶんタカトウダイ。ハクサンタイゲキかもしれません。

腺体の形は楕円形です。

たくさん咲いていたユキザサは完全におしまい。

しかし代わりによく似た花が咲いていました。ユキザサよりは大型の種類です。帰ってきてから調べてみると、オオバユキザサ(ヤマトユキザサ)のようです。ただ似た種類が多くはっきりしません。

サルメンエビネ。始めて見ました。サルメンとは猿面。絶滅危惧種。これは植栽です。

以下、木の花です。

ヤブデマリ。装飾花は蛾の形と言ったら怒られるでしょうか、でも私にはそうにしか見えません。

トチノキ。たくさんありますが、花が咲いていたのは1株だけでした。下は葉っぱ。

ホオノキとの見分けは、トチノキの葉は根本でくっついて見えるのに対して、ホオノキの葉はそれぞれが独立してついていることです。

こちらはホオノキの葉のつき方です。

エゾユズリハ。

葉のほうが私には魅力的です。

サワフタギ。シロホタルガの食草で、シーズンが来ればまたこの蛾が見られることでしょう。

レンゲツツジ。

花ではありませんがカツラの葉。香ばしい匂いが漂っていました。

その3に続きます。

6月1回目の戸隠 その1(タニギキョウなど)

2024年6月23日記

ここから6月分です。

今年は戸隠を重点にしようかなと思っています。一時期ほどの混雑はありませんし、他地域ではちょっとクマ事故が気になります。

戸隠にももちろんクマはいて私自身も目撃したことがあり、植物園入口のクマ情報を見ても毎日のようにクマが出ているわけですが、ここではずっと事故が起きていませんし、いつも必ずそれなりに人はいて、なんとなくではありませんが他地域を1人で歩くより安心できる気がします。

5月には見られなくて今回登場した花のひとつがこのタニギキョウです。

小さくて地味な花ですが、こうしてまとまって咲いていると趣があります。

大きな群落はありませんがところどころに咲いているので、見つけるたびにしゃがみこんで観察したり写真を撮ったりしました。

それから同じく5月には咲いていなかった花、クワガタソウです。

名前の由来は実や萼片の形からだそうです。この花に限らず、植物の命名者は花よりも、葉や実の形に着目するケースが多いのが面白いと思います。

5月はまだつぼみだったクリンソウは見頃でした。白い花が多いので、この花のある場所は華やいで見えます。

また5月にはほとんどがつぼみだったベニバナイチヤクソウも開花していました。季節の移り変わりをこうして目のあたりにできるのは楽しいことです。

前回林床を見事に飾っていたズダヤクシュは終わりを迎えようとしていました。毎週のように行かないとどんどんと花が移り変わってしまい、ちょうどよい状態を見ることができないなと改めて思います。

結実期をむかえると花の下にグリーンの部分が現れて伸びてくるのですが、これは花のどこの部分だったのでしょう。

前もたくさん咲いていたシロバナノヘビイチゴ。

タチカメバソウは終わりかけという感じで、花の数はだいぶ少なくなっていました。

ツマトリソウ。

コガネムシがくっついていました。キスジコガネでしょうか。

以下5月にも見られた花を並べます。

ルイヨウショウマ。5月はいたるところに咲いていましたが、今回は数か所だけでした。

ギョウジャニンニクは変わらずつぼみ。

ヤグルマソウは花茎がだいぶ伸びましたがまだつぼみ。

赤い葉と緑色の葉が混在していました。

ホウチャクソウ、ムラサキサギゴケ、マムシグサの仲間、クルマバツクバネソウ。

その2に続きます。