野外手帳

-2024年3月

明日から新年度

2024年4月21日記

3月最終日、31日の畦道です。明日からは新年度というちょっと気持ち的には重たい日でありました。

庭のウメはこんな感じ。

畦道のウメではやはりヒヨドリが吸蜜していました。

ほんとに好きなんですね。

ムクドリもウメにいましたが、もちろん吸蜜はしていませんでした。

この日はムクドリが目立ちました。ヒヨドリとムクドリ以外では、スズメ、カワラヒワ、ベニマシコ、シメ、ジョウビタキ、ツグミ、ホオジロ、ハシボソガラスなどを観察しました(声だけの確認を含みます)。

これはそのうちのノスリ。かなり遠かったですが、青空になかなかかっこよい飛び姿でした。

そして電線に上がったセグロセキレイ。

ツグミは地上。

オオイヌノフグリとホトケノザはますます盛んになっていました。

ナズナはかなり背が高くなってきて畦道での存在感が増してきました。

毎回のように見るキタテハ、でもこれだけいろいろな花が咲いてきているのに、吸蜜している姿はなかなか見ることがありません。

というわけで重たい気分の2023年度最終日、1時間弱だけでしたが畦道を歩けて多少は気持ちが晴れました。

森から再び畦道へ

2024年4月21日記

「畦道 ウメが咲いた頃」のつづきです。

鳥や蝶やキツネや花を楽しみながらいつもの近所の森へ接続しました。

森の脇の屋根に、尾羽のないシジュウカラがいました。どういう事情かわかりませんが、ちょっと心配。

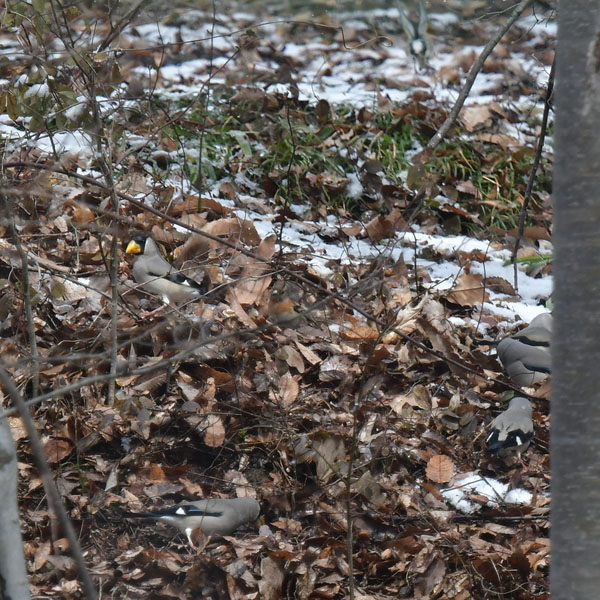

これは森の中でのヒヨドリの狩りの様子。枝から飛び立ちこちらに向かってきたと思ったら地面で何かを捕らえたようでした。

そしてこれはすでにその獲物を飲み込んでしまった後です。畦道ではウメで吸蜜をしているところを観察して、春のヒヨドリというとウメやサクラを好んで集まっているイメージがありますが、いろいろなものを食べていることがわかります。

ウグイスカグラはまだつぼみ。

ダンコウバイが咲き始めでした。

ここの森はヤブランが多くて、レンジャクが来ればその実を食べています。見るとヤブランの実はほとんど残っていませんでした。3月は忙しがっていて、この森へ来るのは3週間ぶりでした。もしかしたらその間にレンジャクが来ていたのかもしれないと思いました。

今季のレンジャクの観察機会は一度だけ、ちょっと悔いは残ります。3月後半が忙しすぎたので仕方がありませんが…。

この森で、真っ先に咲き始めるニオイスミレ。外来種ですがちょっと楽しみにしてます。なんといってもその名の通り香りが素晴らしいのです。

この鍵状に曲がった柱頭がニオイスミレの特徴です。

森を離れて再び畦道に戻ります。この前日にツバメを初認したばかりでしたが、もうあちこちでビュンビュンと飛んでいる姿を見ました。

ハシボソガラスが水を飲んでいました。

来るときにヒヨドリが吸蜜していたウメの木にはジョウビタキがいました。この後ジョウビタキの声を聞く機会はありましたが、姿を見たのはこれがこの春の最後となりました。

最後に帰るのはやはりツグミになるでしょうか。でも案外シメも遅いのですよね。

畦道 ウメが咲いた頃

2024年4月21日記

これを書いている4月21日はすでにサクラがほぼ散ってしまったわけですが、この記事は3月の末、ウメが咲き始めた頃のことです。

とは言っても今年の春も、ウメが散り終わってしまう前にサクラが咲き始め、花期が少しだけ重なりました。

SNSを見ているとウメの季節とサクラの季節はかなりはっきり分かれている印象があります。それに比べると長野の春は一気にやってきてあっという間に去っていくのだなということを改めて感じます。それはそれで悪くないのですけどね。それだけ春を濃密に感じることができるということですから。

一番最初の画像は庭のウメ、そして上の画像は畦道の途中にあるウメの木です。これはかなりどっしりした大きな木で、いつもその姿を楽しみにしています。

早速ヒヨドリがやってきて吸蜜をしていました。彼らにとっても待ち望んだ花の季節です。あとヒヨドリがミツマタの花を食べるのも観察しました。

すぐ近くにはこれも割と大きなクワの木があります。

ここら一体はおそらくリンゴが植えられる前はクワ畑が広がっていたのだろうと思います。その名残しょうか、あちこちにクワが残っていますが、みんな低く切られてしまっていて、大きな木はここにしかありません。

そのクワにアカゲラが来ていました。基本的には森の鳥なので、リンゴ畑と水田が広がるここでは結構珍しい観察例です。

クワの木にはツグミもいました。この個体はぐぜっていました。ツグミにとってもやはりもう春なのです。

蝶も活動開始です。キタテハ。

そしてテングチョウです。ルリタテハもいました。畦道で見かけるのは珍しいと思います。モンキチョウも観察。モンキチョウは幼虫越冬ですから、もう羽化して出てきたことになります。

イカルがさえずり、カワラヒワの華やかな声がして春の雰囲気満点の道でしたが、冬鳥のベニマシコの声も聞こえてきました。今シーズン最後にもう一度見ておきたいなと、休耕地の藪あたりに見当をつけて探していると、予想していなかった獣が地面に伏せていました。

キツネです。冬に何度か見かけたのと同じ個体だと思います。相変わらず警戒心が薄いです。

しばらくこちらを見ていましたが、やがて慌てる様子もなく立ち去りました。

オオイヌノフグリの勢いが盛んでした。

背丈の高い草が出てくるまでは彼らの天下。畦道の花の主役の移り変わりを観察するのはこの時期の畦道歩きの楽しみの一つです。

こちらはホトケノザ。

この群落も見事です。

つづきはこちら。

ウメ開花とツバメ初認

2024年4月6日記

スプリング・エフェメラル見物その1とその2から帰宅し、庭のウメを夕方に撮ってみました。

ようやくつぼみがほころんできました。この段階が一番好きかもしれません。

ぶっくらしていてかわいいです。

そしてこの写真を撮っているとき、空からツバメの声が落ちてきました。今季初認です。

そしてこれはその翌日。いよいよ開花しました。花は基本的に雄蕊雌蕊にピントを合わせることがいいらしく、これもそれに沿って撮っていますが、咲き始めのウメは花びらのやわらかい曲線が魅力だと思うので、これでいいのかどうかよく迷います。その点つぼみだと迷うことなく花びらにピントを持ってくればいいので、やっぱりウメはつぼみのほうが好きな写真になりがちです。

カタクリはこれから

2024年4月6日記

3月末のスプリング・エフェメラル見物その2です。その1はこちら。

ここではカタクリを期待していましたが、セツブンソウが半月以上遅れて咲いたのと同様、カタクリも遅れいて、咲いていたのは2株だけでした。

上の2枚は同じ株を別方向から撮ったものです。

ほかはみんなこんなつぼみの段階でした。

セツブンソウと違ってカタクリはここではなくても観察できる場所と機会があるので、それを楽しみに待つことにします。

ヤマエンゴサクも咲いていたのは2株だけでした。

ほかにこれほどまとまって咲いている場所を知らないので、新たな観察地を開拓したいところです。

セツブンソウに会えました

2024年4月6日記

3月末のスプリング・エフェメラル見物その1です。怒涛の年度末進行が一段落して、月末になってやっと有給が取れました。

例年だと月末ではセツブンソウには遅すぎるのですが、今年はまだ花が咲いているとの情報を得て行ってきました。

午前中はかなりの雨が降っていて、これは無理かなと思っていました。でも天気予報通り、昼過ぎには青空が広がってきました。

平日で午前中は悪天候だったこともあってか駐車スペースに車は数台、林道を歩いて自生地に着いても人はほとんどいませんでした。

セツブンソウは満開からは少し過ぎていましたが、まだまだ十分楽しめる状態でした。

おまけに雨上がりということもあって、萼片(セツブンソウでは花びらのように見えるのは萼片です)が半透明の状態で、普段とはまた違う雰囲気も楽しむことができたのもラッキーでした。

濡れて半透明になるということは、もともと萼片は透明で、表面が光を乱反射する凸凹の構造になっているということなんでしょう。それが水でコーティングされることでキャンセルされて透明になるということだと思います。

と、ここまで書いて、ChatGPTに聞いてみることを思いつきました。

「セツブンソウの萼片が濡れると透明になるのはなぜですか」という入力に対して、答えは以下の通りでした。私の推測はだいたい合っていたようです。

----------以下引用

セツブンソウ(雪分蘇)の萼片が濡れると透明になる現象も、サンカヨウの場合と同様に、表面の微細な構造や水の屈折・反射に関連しています。

セツブンソウの萼片の表面も、通常は微細な凹凸や気泡が存在します。これらの構造が光の屈折や反射を引き起こし、萼片が白く見えます。しかし、萼片が水で濡れると、その微細な凹凸や気泡が水に溶け込み、表面が滑らかになります。この滑らかな表面により、光が一様に屈折され、透明に見えるようになります。

要するに、セツブンソウの萼片も、水に濡れることで透明になるのは、表面の微細な構造が水と接することで変化し、光の屈折が均一になるからです。これにより、萼片が透明に見えるようになります。

----------引用ここまで

日当たりのいい場所では萼片はもう白色に戻っていました。これはこれでまたきれいです。

今年は仕事が忙しく3月末までは休みが取れなかったのでセツブンソウを見られない春になってしまうかと思っていましたが、見ることができて本当によかったです。

冬と春の境目である節分の季節に咲くので「節分草」という名前がついているのですから、長野の春がようやく始まったことになります。

アズマイチゲは、ここには結構な数がありますがすべて閉じていました。

カタクリもありました。こちらはまだつぼみ。

ここからほど近いカタクリの群生地にも行ってみることにしました。その2に続きます。

シメ落鳥

2024年4月2日記

妻からLINEが入り、鳥が死んでいるとのこと。どうも自宅の1階の窓に鳥がぶつかって死んでしまったらしいです。

家に着いた頃は真っ暗で雨が降っていました。

ムクドリかもと妻は言っていましたが、正体はシメ。まもなく北へ帰るはずだったのに、こんなところで命を落としてしまうとはなんとも残念なことです。

野外で見るよりもかなり小さく見えました。

自分が見つけたのならこのまま放っておくところですが、第一発見者の妻の意向を受けて埋めることにしました。

死んだ鳥をそのまま放置しておいたほうがいいと思うのは、死骸も他の生き物の命を支える役目を持っていると考えているからです。

このことをSNSに書いたら、埋めても土壌生物の糧になるから大丈夫だという意見をいただきました。それはその通りなんですけど、自然界で死んだ鳥は土には埋まらないわけで、埋めてしまえば死骸を利用する生き物もいつもとは異なってしまうのかもしれません。そう考えるとやっぱりちょっともやもやした気持ちは残ります。

でも正直に言うとそんな屁理屈を持ち出す前に、あんまり思い入れのない土壌生物にこのシメが利用されちゃうのはなんかロマンがないよなと思ってしまったことは事実です。

すでにカモは去っていた

2024年4月2日記

ちょっと空いた時間にカモが入る池に行ってみましたが、もうほとんどのカモは旅立ったあとでした。

それでもヒドリガモ、オカヨシガモ、カルガモ、マガモ、コガモ、カワウなど数羽ずつ残ってはいましたが、三脚を立ててカモを撮っている方がいたので、並んで観察する気にはなれず、長居は無用と近くを流れる川へ。

ハクセキレイとセグロセキレイ、そしてキジバトとアオジ。

最高スノーシュー

2024年3月31日記

3月中旬、「早春スノーシュー」の続きです。ミズナラ大王を訪ねての帰り道編です。

この日の午後は車の点検が入っていたので、あちこち回らずに最短ルートで帰ることにしました。気温が上がり、遠くから雪崩の音が聞こえてきました。

モミの木があるエリアに来ると、枝をわたっていくニホンリスを見ました。それからキクイタダキ。これはかなり近かったです。この日は広角ズームだけしか持っていなかったので写真はなしです。その分、双眼鏡でじっくり楽しむことができました。コガラ、コゲラ、アオゲラも見ました。

ミズナラ大王は他の人にも通じる名前ですが、自分が勝手に名前をつけている木があります。これはそのうちの一つ、イボイボの木。

これは剛腕の木。数年前から折れた太い枝が「剛腕」にもたれかかってしまって、ちょっとダイナミックさが減ってしまっています。

ほかにもこのエリアには魅力的な木がたくさんあります。ミズナラ大王に比べると確かにスケールは小さいですが、ファインダーでその姿を切り取るのはこのエリアでのスノーシューの一番の楽しみです。以下何株か、その魅力的な姿を紹介します。

こうしてみるとミズナラ大王に引けを取らないです。

画面の中に占める幹や枝の面積が、空よりもずっと多くなるのが巨樹っぽいです。

よく見ると画面左上に飛行機雲が写っていました。

2月に結構仕事を追っておいたので、3月は比較的余裕を持って過ごせました。なのでここに来る時間も生み出すことができました。この日よりも少し前に行ける日はあったのですが、天気が悪そうだったので取りやめにしていました。天気がいい日に来ることができて、とてもラッキーでした。

早春スノーシュー

2024年3月31日記

最近は年に一度くらいになってしまっているスノーシュー遊び。3月中旬、大鳥居脇から雪原に入ります。

天気は快晴、気温は6℃。手袋は不要でフリースだけで汗ばむほどでした。

この世で一番透明なコガラのさえずりを聞きながら歩いていきます。今冬は暖冬ということで、昨冬と同じようにもう雪は溶けてしまったのではないかと心配しました(同じ3月下旬で、スノーシューが必要ないくらい雪が少なかったのです。「雪が少ない戸隠」参照。)が、この日は大丈夫でした。

目的はもちろんこの巨樹。

通称ミズナラ大王です。

出発したときに、他に何組かハイカーが入っていたので、この眺めを独り占めできるとは思いませんでした。

なので遠慮なく、この木の周りをぐるりとまわっていろんな角度から写真を撮ることができました。

圧倒的な存在感。

たぶん毎回これ書いていますが、ファインダーをのぞいていると遠近感が軽くバグる感じです。

写っているのが一本の樹とは思えない広がりです。

この樹を撮るためだけに超広角ズームを買いました。

暖かい冬だったので、枝に雪を載せている姿を見られるとは思わなかったので嬉しかったです。

それなりに太い枝が折れて落ちていました。こうして、年々この巨樹の姿は変わっていくのです。夏の姿を見ることはできないのでよくわからないのですが、これだけの樹ですので樹勢の衰えとかもあるかもしれません。自分が生きている間は無事であってほしいと身勝手なことを思ったりします。

ここで立ったままお昼ご飯にしました。近くのクリークからミソサザイのさえずりが聞こえてきました。

来冬また来たいと思います。

復路はこちらで。

カシラダカのぐぜり

2024年3月20日記

3月中旬、小雪舞う畦道を歩きました。10時スタート。気温は3℃。

地面に降りていたヒヨドリ。

雪の中を飛ぶムクドリ。

リンゴの枝止まりのツグミ。

こちらは地上ツグミ特集。

時折雪が激しくなり、近くの里山は霞んで見えません。

スズメの群れの中にカシラダカが混じっていました。雪が来ると現れる鳥です。

木立がある場所に来ると、枝にアトリがたくさん止まっていました。

その根本の地面ではイカルが採食中。アトリも混じっています。

ここではエナガやコゲラも見ました。

そのまま、いつもの近所の森に接続しました。ここでの写真はありませんが、メジロにちょっと似た耳慣れない声を聞きました。姿を探すと、声の主はカシラダカ。ぐぜりだったようです。

いつの間にか雪がやみ、霞んでいた里山が見えてきました。

白い山肌バックのムクドリたち。

看板止まりのジョウビタキ。この後、住宅地でアトリを見ました。これはちょっと珍しいと思いました。

再び畦道に戻って帰路につきます。リンゴ畑にアオゲラがいました。これもちょっと珍しいです。

そしてモズ。ベニマシコが鳴きながら上空通過。

すぐ近くにチョウゲンボウが下りていたのに気づかず、飛ばしてしまいました。一度川沿いの木の梢に止まりましたが、すぐに飛び去ってしまいました。

同じ場所でイカルの群れを見ました。行きに見たのとは別の場所ですが、同じ群れかもしれません。

ビンズイ初記録

2024年3月20日記

庭のウメのつぼみはまだ固い3月上旬ですが、「雑草」たちは元気です。

畦道を一周り。

ツグミ発見。今冬は結構ツグミは多く見ているもののハチジョウには会えていません。そういえばいつの間にかハチジョウツグミとツグミは別の種類になったらしいのですが、日本鳥類目録第8版ではそれが反映されてるみたいです。図鑑の並び順もまた変わるのでしょうか。第7版の並び順でさえまだ慣れていないので、またまた混乱しそうです。

人家脇の木立にビンズイを発見。この畦道では初めて。

上空を飛んでいったのはイカルとバンコク行きのB789。

その他、ベニマシコ、スズメ、カワラヒワ、イカル、ホオジロ、ムクドリ、ヒヨドリなどを観察。

月齢21.8

2024年3月17日記

3月3日の朝4時過ぎ、ふと目が覚めてしまいました。

レースのカーテン越しに月光が差し込んでいました。アプリを見ると月齢21.8。下弦に近い月です。こういう月はあまり撮ったことがないので、寝ぼけ眼でカメラを持ち出しベランダで撮ってみました。裸足で出たのでベランダのタイルが大変冷たかったです。

眼鏡をかけずに撮ったのでファインダーではぼけぼけの月でしたが、カメラのAFを信じた結果きちんと撮れていました。

カラ類の警戒声

2024年3月17日記

ここから3月の記録です。

3月の一番最初はいつもの近所の森へ。この日は3時過ぎからだったので車で乗り付けてしまいました。

観察できたのは、ヤマガラ、シジュウカラ、エナガ、コゲラ、メジロ、ハシボソガラス、ツグミ。

カラ類が一斉にざわっとしたので見上げてみるとハイタカが飛来。一度は枝に止まったものの、すぐに飛び去ってしまいました。

ちょこまかと動きながら小鳥たちは辺りをよく見ていることが改めてわかります。鳥に見つかりにくいようにと迷彩柄の服なんか着てみても、彼らにとっては誤差程度なんでしょうね。