野外手帳

-2023年3月

イソギンチャクはツノハシバミ

2023年4月15日記

有給消化シリーズ最終日の続きです。

ウグイスカグラ、ダンコウバイ。

クロモジの開花はもう少し先です。

上りでは見つけられなかったシュンランを、下りで2株だけ見つけました。

イソギンチャクみたいなのを見つけました。グーグル先生に聞いてみると、ツノハシバミの雄花らしいです。何度も歩いているこの道ですが、まだまだ知らないことばかりです。

さて鳥です。

囀りを聞いたのは、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒガラ。

ここでは初めて見たオオアカゲラ。ちょっとびっくりしました。

キバシリもいました。その他、ツグミ、ヒヨドリ、キジ、コゲラ、イカル、ホオジロを観察しました。

山麓のサクラでスジグロシロチョウ(またはヤマト)が吸蜜していました。

サクラ越しの月を眺めてこの日の山歩きはおしまいです。

蛾への入口

2023年4月15日記

年度末異動に伴う有給消化シリーズも最終日、前回に続いての里山歩きです(場所は別)。

チョウジザクラが咲く山道を登っていきます。

吸蜜するのはビロードツリアブ。

ここにはシュンランがあるはずなんですけど…見落としたのかまだなのか、気づけないまま先に進みました。

山道脇のフキの花にいたイカリモンガ。見られる時期が長い蛾だなあというイメージがあります。春先に見られる個体は越冬したものだそう。

蛾の世界に足を踏み入れるきっかけになったのはこのイカリモンガです。山でよく見かけるのに蝶の図鑑に載っていないじゃんというところから始まりました。

これも一瞬蝶(ミヤマセセリ)に見えてしまうニホンセセリモドキ。もともと蝶と蛾を区別しようとすることにあまり意味はないわけで、蝶の種類を覚えようとすると、蝶のように見える蛾も覚えなくてはいけなくなります。なので蛾の図鑑を買うことになりました。

里山春色

2023年4月10日記

年度末異動に伴う有給消化シリーズで、今度は某里山。3月下旬の記録です。

ここではどっさりタチツボスミレが咲いていました。

ドングリ(たぶんコナラ)の実は子葉なのねということがよくわかる図。

これはコナラの新芽でいいと思います。

どんどん芽吹きが始まってきていて、春らしさを感じる山道でした。

ここでもハリギリを見かけました。前に書いたようにハリギリは採りません。

タテハチョウの仲間っぽい蝶が勢いよく飛んでいました。どこかに止まってもらわないと同定できません。やっと地面に降りてくれたので、ヒオドシチョウだとわかりました。

こちらはいいところで休んでくれたテングチョウ。

蝶って、あの大きな翅をぶん回しながら飛びますので、消費するエネルギーはかなりのものだと思うのですが、見ていてなかなか止まらず飛び続ける種類が多いと思います。それだけ蜜の栄養価が高いということなのでしょうか。

蝶は他にルリタテハ、アゲハ、キタキチョウを見ました。

鳥はシジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、メジロ、コゲラ、アカゲラ、ホオジロ、ジウビタキ、カワラヒワ、キジバト、トビ、ハシボソガラスなど。

山麓のサクラはかなり咲いていて、春色に満ちた3月末のいい里山歩きになりました。

まだいたヒレンジャク

2023年4月10日記

「楽しいパピリオ」の続きです。

この日は15℃を超えてぽかぽかと暖かく、足元では盛んにカナヘビが活動していました。

ヤマアカガエルと思われるオタマも爆誕していました。

キタテハ、テングチョウ、ルリタテハ。

アトリの群れがまだ残っていました。

行く手には姿勢が良すぎるツグミ。冬鳥は他にシメを観察。

ヒレンジャクがまだ数羽残っていてびっくりしました。

一応サクラとヒレンジャクのコラボ。

囀りがだんだん増えてきて、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒガラ、ウグイス、ミソサザイ、キセキレイ、イカルの歌を聞くことができました。

楽しいパピリオ

2023年4月10日記

3月下旬のいつもの近所の森です。

いよいよサクラが開花。

体感通り平年より2週間早い開花とのことでした。

前回、ウメが咲き始めた頃にはまだ葉っぱだけだったタチツボスミレも花をつけていました。

ウバユリが出てきました。春はどんどん加速中という感じです。

ウグイスカグラ。下はアオキの蕾。

今回は、というか最近はもうずっとそうなんですが、双眼鏡は近接観察に強いパピリオを使いましたので、この手の花をじっくり観察するのがとても楽しいです。

そして、花の観察もいいのですが、この手の新芽の観察が特に楽しいです。

パピリオのピントリングをぐるぐる回してピントを合わせると、肉眼では気づけない細かな構造まで見えます。写真ではうまく伝えられない、両眼視ならではの立体感、臨場感にくらくらします。

パピリオは昨年の今頃、1万円ちょっとで買いました。とてもいい買い物だったと思います。これで防水だったら言うことないです。

雪が少ない戸隠

2023年4月10日記

3月下旬戸隠スノーシューイング(異動に伴う有給消化の一環です)!

と意気込んで現場に向かったのですが、この時季としてはかつてないほど雪が少ないのです。つぼ足でもいけないことはなさそう…ということで、ストックだけで出発しました。

ときどきズボッと踏み抜いてしまいましたが、スノーシューはなくてもまあまあ歩くことができました。根本のササはこれだけ出ていて、例年なら4月上旬という感じ、今年は花でも何でもそうですが、半月季節が早く進んでいるという印象です。

ミズナラ大王のまわりにもササが出ていました。この木の根元を見たのは初めてだと思います。

根元だけの写真を撮っておきました。

カメラには超広角ズームをつけていきました。こういうときに限って、カメラあるあるなんですが、キバシリやゴジュウカラの距離がやたらに近くて、少しだけ後悔しました。その分双眼鏡でじっくり見ることができたので、よかったのではありますが。

超広角ズームで撮ったキバシリ、円内に写っています。

キバシリは囀りも聞くことができました。他にはコガラ、ヒガラ、ゴジュウカラ、コゲラ、ミソサザイを観察しました。

ブナの木も見に行きました。

こちらも根元が出ていました。

ヤマエンゴサクを見に行く

2023年4月9日記

いろいろが半月くらい早い今年の春、セツブンソウの時季はどうも逃してしまったらしいので、ヤマエンゴサク詣でです。

何度見てもいい花です。

ここにはカタクリも自生しています。

きちんと咲いていたのはこの株くらい。

山道をたどるとウグイスカグラ。下のはハリギリ。ハリギリは一度食べてみて、すごく美味しいというわけではないし、タラノキに比べて数が少ないので、見かけても採らないことにしています。

そしてこの山道で今季初めてのウグイスの囀りを聞いたのでした。

再びレンジャクの森

2023年4月9日記

畦道散歩3月下旬。ウメ開花です。

庭で花を撮った後、畦道を歩き、そのままいつもの近所の森に接続しました。

前回レンジャクを見てからすでに20日以上経っていた(↓)ので全くレンジャクには期待していなかったのですが…なんとヒレンジャクを確認。

50羽以上の群れがいるではありませんか!

盛んに食べているのは枝先にびっしりついているもの。木の芽か花か、よくわからないです。

レンジャクは意外性のある鳥なので、出会うといつも感動してしまいます。

今回も前回同様、1羽だけキレンジャクを確認しました。上の写真の円内です。

たっぷりレンジャクを見た後、森の中を一回り。

タチツボスミレはまだこんな感じ。

カキドオシもまだかわいい葉っぱだけの状態でした。

ドングリが根を伸ばし始めていました。文一の「どんぐりハンドブック」を持っていますが、まともに使ったことがありません。たぶんコナラということにしておきます。

この時季に森を彩るダンコウバイ。森や山への春の到来を感じる花の一つです。

再び先ほどレンジャクを観察した場所に戻ってくると、すでに彼らの姿はありませんでした。本当に幸運だったというか、やっぱり意外性のある鳥です。

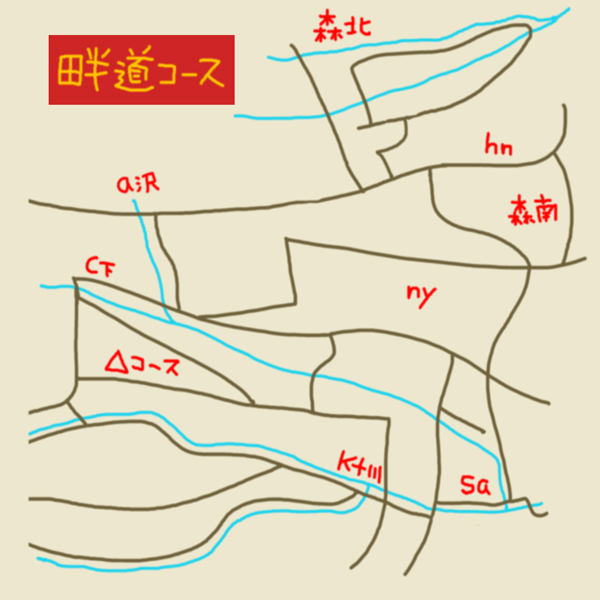

畦道△コース

2023年4月9日記

ウメの花がほころび始めたのは3月中旬、例年よりけっこう早いです。

早くもモンキチョウ登場です。成虫では越冬しない種類なので、羽化したばかりのピカピカの個体です。

やや眠たげだったキジバト。青空が春っぽいです。

畦道上空を旋回し、ときどきホバリングも見せていたノスリ。

タネツケバナが広がる休耕田にはツグミがまだまだ健在でした。

畦道△コースは上の畦道コースの一角。時間がないときにはここを回ります。

窓越しノスリ

2023年4月9日記

とある建物の窓越しにノスリを観察できました。たまたま持っていたコンデジで撮影。

こちらにはまったく気づいていない様子で、ここから土手に舞い降りて狩りをする姿をそっと観察できました。

たまたまけっこう望遠がきくコンデジを持っていたのは幸いでした。自分のスマホのカメラは望遠が弱いので、やっぱりいつもできるだけカメラは持っているようにしたいと改めて思った日でした。

レンジャク到着

2023年4月8日記

3月中旬のいつもの近所の森です。この日は車検で車を預けて、家に戻る途中、なんとなくここに寄ってみました。結果的にはこの欲のなさがよかったんでしょう。

というわけで、車を止めて森に入ると、いきなりレンジャクの声が降ってきたのです。

ヒレンジャクが30-40羽。

時折地面に舞い降りては、どうやらヤブランの実を食べているようでした。

1羽だけキレンジャクも確認できました。

その他、アカゲラ、コゲラ、カワラヒワ、イカル、ツグミ、シロハラ、シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、アオジ、ハシボソガラスなど。

昼を挟んで午後にも来てみましたが、レンジャクの群れはかなり高いところにいて、写真はちょっと無理でした。

タテハの仲間が森の中をバタバタ飛び回っていて、でも止まってくれないのでなかなか正体がわかりません。

アカタテハは写真に撮れました。他の種類もいたかもしれません。

スミレはニオイスミレ。とてもいい香りがしていました。タチツボスミレはここではまだまだの様子でした。

まだ春待ちの景色

2023年4月8日記

前日(↓)はいつもの近所の森まで畦道を往復しましたが、この日は畦道だけ。午後4時スタート、曇り10℃でした。3月上旬の畦道散歩です。

渡来直後の警戒心の強さはどこに行ってしまったのかというツグミ。どうして同じ種類でこれだけ時期によって変わるのか、ちょっと不思議です。

自分の行動範囲では、真冬にはあまり見かけなくなるジョウビタキ。春先になって再び目にする機会が増えてきています。

小さな木立で暮らすエナガの群れ。

まだ色彩の少ない景色の中でカワラヒワの黄色は映えます。

いつものメンバーヒヨドリ。でも渡りをする鳥なので、季節によって見る個体は入れ替わっているはずです。

最後にムクドリを見てこの日の探鳥はおしまいです。

3月上旬いつもの近所の森と畦道

2023年4月8日記

異動で4月から勤務先が変わり、新しい環境の中で過ごした1週間でした。何がわからないのかもよくわからない状態なので、大して仕事はできていないのですが、それでもやたら疲れてしまいまして、野外手帳の更新はずいぶん久しぶりになってしまいました。

というわけで、すでに4月の第1週が終わったところだというのに、実はここからやっと3月の記録です。

まだ冬の気配を残すいつもの近所の森です。3月上旬、午前10時30分、晴れから曇り、気温は4℃。シジュウカラとヤマガラはいずれも囀りを聞きました。

そろそろレンジャク部隊が到着しているんじゃないかと、この時季この森のチェックは欠かせません。

冬鳥は森ではジョウビタキ、帰りの畦道ではツグミ、ベニマシコ、シメ、アトリ、カシラダカを確認しました。

休耕田で採食していたツグミを撮ったら、土手に咲くオオイヌノフグリをバックに少し春めいた写真になりました。ミミズを食べているのがわかりました。

カシラダカは用水沿いで目撃。そういえばカシラダカの夏羽を久しく見ていません。

同じく用水沿いで、アオゲラを見ました。あまり警戒しない個体で、じっと見ていても、畦道を他の通行人が通り過ぎても平然と食べ物を探していました。

あとセグロセキレイがやたらと長く囀っていたのが印象的です。これまで聞いたことがないほど。ミソサザイか?というくらい長かったです。