野外手帳

-2021年12月

粉雪の大晦日

約3週間遅れの記事です。2021年大晦日のいつもの近所の森。細かな雪が降る12月31日でした。

歩いた時はマイナス2℃。この後も気温が上がらず、真冬日でした。

見た鳥はごくわずかで、カシラダカ。

そしてコゲラとこのハシボソガラスくらい。

でも粉雪をまとった森はとても美しく、これを見られただけでもここに来た甲斐はありました。

新型コロナはこの頃は比較的落ち着いていました。でも我が家では帰省は取りやめました。この時は少し神経質な対応だったのかもと思いましたが、1月に入ってからのオミクロン株の急速な拡大で、あれで正解だったと思っている次第です。

2022年1月おわり記

夕方の畦道

2022年1月下旬、新型コロナウイルスオミクロン株の感染爆発が起こっています。記事はまだ2021年12月末のもの。この頃はこんなことになるとは思っていませんでした。

いつもの畦道、歩き始めは午後3時です。

チョウゲンボウの出現に、一斉に飛び立ち旋回するムクドリたちです。

ぐるり回ってリンゴ畑に。

取り残してあるリンゴを利用しています。これは消極的餌付けではありますが、ムクドリたちにとっては貴重な冬の食べ物であることは確か。

オナガも利用しています。

ヒヨドリはフライングキャッチで暖かさに誘われて出てきた虫を狙っていました。この日は朝はマイナス7℃まで下がりましたが、歩いた時は5℃まで上がっていました。

陽の光がだいぶ赤みを帯びてきたときに出会ったハクセキレイ。

近くまで来てくれました。

頑張れ冬の小鳥たち。

そろそろ日没です。

入塒前のムクドリ。

アーベントロートを背景にしたトビ。

年末の暮れの鳥風景でした。

2022年1月おわり記

雪の山道は美しい

あけましておめでとうございます。今や化石とも言われる個人サイトを細々と続けて20年目に突入です。今年も鳥と山の絵葉書をよろしくお願いいたします。

まだ記事は年末の探鳥記録。午後からの里山山麓徘徊です。アプローチは積雪の畑地。

今季2回め、ここでは初めてのミヤマホオジロからスタート。運がいいです。

見れば見るほどいい鳥ですよねぇ。ただ地上採食していたのを驚かせて枝に上げてしまったので、すぐに通り過ぎることにします。

山道に入る手前の荒れ地で飛び回る鳥の群れを見ました。

カメラのAFに任せて撮ってみるとアトリでした。ツグミだけではなくアトリも少ないなと思っていましたが、ここには例年通りやってきているようです。

山道に入ります。

雪を纏った木々が美しいです。今回はどちらかというと鳥よりこっちが目当てでした。

山道に入ると鳥影はまばら。コゲラとエナガくらい。

この日はここまでと決めていたポイントまで来ました。

ここでヒガラが現れました。シジュウカラと混群を作っていました。

太陽が低くなってくると、冬の森の美しさはより増した気がしました。

2022年1月はじめ記

ルリビタキ冬季初認

いつもの近所の森にも雪が降って、風景は一変です。

多かったのはヤマガラ。

ルリビタキに会えたのは幸運でした。この森にはおそらく毎冬来ていると思いますが、なかなか見る機会がありません。冬季の初認となりました。

メスもいました。縄張り争いとまではいかないものの、お互いを牽制しあっている感じでした。

その他、シジュウカラ、エナガ、コゲラ、カシラダカを確認しました。

2021年12月おわり記

オオジュリンなど

ちょっといつもとは違う環境での探鳥です。

ガサゴソ動き回るキジバトの地上採食の観察からスタート。

ジョウビタキ。相変わらずかわいいです。

ベニマシコ。メスしか撮れませんでしたが、オスを含む小群でした。

種をついばむホオジロ。ここでは比較的近くで鳥を観察できる気がします。

アオジもいました。メスも観察。Twitterで、なぜこのお腹の黄色が命名に生かされていないのだろうと話題になりました。一番目につくのは私もお腹の黄色です。

そして家の近くではここでしか観察例がないオオジュリン。いつもはなかなか撮影ができないのですが、今回は何枚か撮れました。でも動きが早く、また茎が邪魔でピント合わせが厳しいです。

ここでは例年ツグミを大変多く見るのですが、この日はゼロ。やっぱりツグミが少ない冬です。

でも家に着いて車を降りるときに近くの電線に止まっているツグミを見ました。出足は遅いですが着実に増えているようです。

2021年12月おわり記

オシドリとトモエガモ

トモエガモの様子を見に行きました。

池の一部は結氷し、氷上にカモたちが上がってきていました。水に浮いているより脚で立っている方が楽なのかしらん。ただ上がっているかもの大半はヒドリガモなので、種による好みはあるのだろうと感じます。

12月中旬に一度確認して、その次にはいなくなっていたと思っていたオシドリがいました。この池には死角があるので、そのときはたまたま見えなかったのかもしれません。

そのオシドリの前をトモエガモのペアが横切るというナイスな光景を見ることができました。メスをはっきり確認できたのは今季初です(しっかり探していなかったということでもありますが)。

2021年12月おわり記

粉雪と鳥たち

年末、マイナス3℃の畦道歩きです。

ハシボソガラスのつぶらな瞳に見下されながらのスタート。

ベニマシコポイントでオスを発見。いつになく近くで見ることができました。粉雪が舞う風景の中でひときわ鮮やかです。

メスもいました。

双眼鏡の視野内に、その場にいた3羽を同時に捉えることができました。

リンゴ畑エリア。

この雪で、今冬は少なかったツグミが少し増えたように感じます。

数十羽で飛び回るムクドリたち。

オナガの群れは。ムクドリのようにまとまりがないのがいつもおもしろいと思います。誰かが先に行くと、待ってよーって感じで他の個体が追いかけていく感じです。

リンゴ畑の地面でカシラダカが採食をしていました。雪に埋もれていない草の種を食べているようです。

ベニマシコもですが、カシラダカも粉雪がかなり似合う鳥です。

2021年12月おわり記

みんな頑張れ

雪からのぞいた葉物を食べるヒヨドリの群れ(写っているのは1羽ですが、5,6羽はいました)から鳥見散歩スタート。雪が積もると鳥たちには厳しい冬となります。

頑張ってこの冬を生き抜いてください。それにしても、ヒヨドリはしみじみと美しい鳥です。見てくださいこの渋くて深い色を。

小群で過ごすホオジロたち。

オナガも小群で移動していきます。

雪景色の中で黄色が映えるカワラヒワ。カワラヒワも小さな群れで現れました。

比較的大きな群れで暮らすムクドリたち。

リンゴ農家にとっては敵のはずのムクドリですが、鳥たちのためにぽつんと(または一枝まるごと)実を収穫せずに残してくれています。その恩恵に預かるムクドリです。

今年はカキがあまりなっていない上に雪が早いので、リンゴは生命線です。ムクドリも頑張れ。

ふと気づくと上空にダイサギ。近すぎてファインダーからはみ出ます。

佇むハシボソガラス。黒い体に降る粉雪が映えます。

農道でタヌキの足跡。以前疥癬のタヌキを見た場所です。この冬を越せるかどうかと改めて思います。

2021年12月おわり記

雪景色の中の冬鳥たち

前夜からの雪は20cmほど積もりました。冬鳥が少ない今冬、少し期待をして畦道を歩いてみます。

歩き始めてすぐ、最近は近所で見かけていなかったジョウビタキを発見。幸先のよいスタートです。

雪が積もると畦道は美しい姿に変わり、数歩歩いては写真を撮るはめに陥ります。

雪化粧した山を背景にベニマシコ。遠かったですがなんとか撮れました。

青空にホオジロ。少し雪面のレフ効果もありますか。

雪が来る前はホオジロばかりだったのですけれど、

カシラダカが一気に増えた感じがします。

地面で採食していたのを驚かせて飛ばしてしまいましたが、どっちにしても歩いていくルート上にいたので仕方ありません。

ここでは冬になれば当たり前に見られる鳥ですが、世界的には減少が心配されている種類で、危急種に指定されているんですよね。

アオジも見かけました。この鳥も当地では雪が来ると増える印象です。さて、あとはツグミです。まだまだいつもの冬よりかなり少ないです。

かつてアオシギを飛ばしてしまった小さな沢を一応確認。毎回のルーティンです。もちろんアオシギの姿はありませんでした。

家に帰ると月が昇り始めていました。

2021年12月おわり記

雪に抗う春の歌

トモエガモが飛来している池で、この日も2羽のオスを確認しました。

父の病院への送迎ついでなので滞在可能時間は15分ほど、雪の中のカモ見となりました。

ここでは餌やり禁止の看板が立ち、以前のようにカモを呼び寄せている方々はいなくなりました。よいことです。

近くまで寄ってきて採食していたハクセキレイを撮影したり、

突然上空に現れたカワウを撮ったりしましたが、

一番印象的だったのは、降りしきる雪の中で、明るく伸びやかな声を響かせていたイカルでした。そこだけは春のような風景でした。

2021年12月おわり記

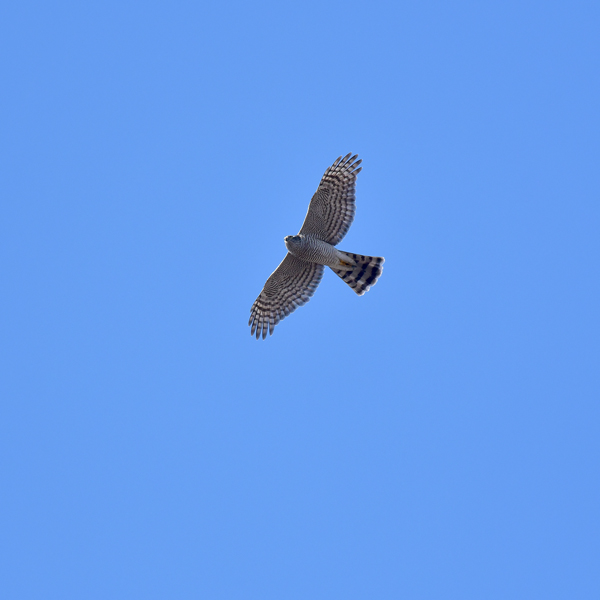

ハイタカ出現

膝をかばいながら12月中旬の畦道を歩きます。

今年はカキの実りがよくありません。この畦道には何本かのカキノキがありますが、ほとんど実をつけていません。農家の方が残してくれたリンゴが鳥たちの頼りとなりそうです。数は限られているので、結構厳しい冬になりそうです。

この日は気温こそ6℃でしたが、陽の光が暖かく、モンキチョウの姿が見られました。

雑木林でエナガの声を聞いているとふと声がやみました。見上げてみると猛禽の姿。ここではオオタカの観察例が比較的多いのでオオタカか?と思ってしまいましたが、よく見るとハイタカでした。かっこよすぎて変な声が出てしまいました。

籾殻の山でスズメたちが夢中で採食していました。くちばしで跳ね上げる籾殻がなかなか壮観でした。

こちらはレッドロビンで一休みするスズメたちです。

農道脇の倉庫の影に、タヌキが2匹潜んでいました。元気でしたが疥癬にやられていました。この冬を越すことができるでしょうか。ここでは疥癬のキツネを見たこともあります。

最後に逆光で美しいカワラヒワを見て、午後は仕事に行きました。

2021年12月おわり記

カッポレカッポレ

ぎっくり腰がよくなったと思ったら膝を痛めてしまい、畦道を歩くのは久しぶりになってしまいました。1ヶ月半ぶり。

前回(11月初旬)は紅葉がまだ美しい頃でしたが、12月中旬を過ぎてすっかり初冬の景色に変わっていました。歩き始めたのは午後4時近くになってからです。

あっという間に太陽が山の端に沈んでいきました。

里の明るさは失われていきましたが、東山にはまだ光があたっていて、雪をかぶった山をピンク色に染めていました。

その山を背景にツグミの小群。前回11月初旬にツグミを初認していたので、この日はツグミをたくさん見ることができるかと思っていたのですが、声もなかなか聞けず、確認できたのはここで見た数羽のみでした。

この日は上弦。カラスの帰塒と合わせて撮りたかったけど、チャンスに恵まれませんでした。月と飛行機を組み合わせて撮る人がすごすぎると思う次第です。計算しているんでしょうか。

根子岳が夕闇に沈みかけた頃、休耕田のススキの中から、カッポレ、カッポレというような声が聞こえてきました。これは聞いたことがないぞと思い、慎重に探していると、声の主がぬうっと現れました。

。オオハクチョウの声に似ていて、こんな声でキジが鳴くんだという発見。

行きにチガヤの穂が夕日に輝いていた畦道は暗く沈んでいました。

2021年12月おわり記

オシドリ登場

ここから12月の記事です。前回に続いてトモエガモ詣でです。

さて、と水面を見ればトモエガモより先に目に入ったのは見慣れないこの方、オシドリでした。ここでは初記録です。かなり気が強い感じで、周囲のカルガモを追い散らしていました。

小さなこの池をオシドリがどうやって見つけて降り立ったのか、不思議だと思います。

トモエガモは前回と同じく奥に2羽確認です。

メスもどこかに潜んでいるのでしょうが、双眼鏡だけでは探す気力が出てきません。スコープを持ってくればいいんですけど…。

ハシビロガモは渦を描いていました。地元で見られるようになったのはここ数年のことです。いつも反時計回りでくるくるしているような気がしますけど、気のせいでしょうか(そこまでまだ観察機会が多くないです)。もしかしてコリオリの力が影響している?(そんなことはない)

2021年12月おわり記