野外手帳

-2021年6月

葉の裏で休んでいた

庭で見かけたホシミスジです。

これでようやく6月の記事がおしまい。

2021年7月おわり記

謎イモムシ

里山鱗翅のつづきです。

クスサンの幼虫を見つけました。美しいです。

この人はちょっとわかんないです。特徴がうまくつかめないのでまあ仕方がないかなと。でも次のイモムシは、こんなに特徴的なのに同定できませんでした。

文一出版「イモムシハンドブック」の1,2,3を見ても該当なし。イモムシケムシを扱っているweb図鑑をいくつか当たってみても該当なし。というわけでツイッターで聞いてみます。

その他の虫たち。

これは手持ちの紙の図鑑には載っていなかったのですが、ケブカトゲアシヒゲボソゾウムシでいいと思います。載ってないだけでごくごく普通種だとのこと。なんだかちょっと納得できないですけど。

この角度からしか撮れなかったので、ハムシの仲間っぽいというところまでしかわかりません。やっぱり昆虫の同定は捕まえてみないと難しいことが多いと改めて思います。

2021年7月なかごろ記

里山鱗翅

すでに7月も後半ですが、12連勤があったりして外遊びができていません。そんな訳でこれはまだ6月の記事です。時間的に長くは活動できなかったので、小さな里山山麓歩きです。

アプローチの道沿いに小さなため池があって、そこにイトトンボ類の姿がありました。

図鑑と付き合わせてみたのですが、イトトンボの仲間は難しいですね。というかトンボ全般がとても同定難易度が高いと思います。とりあえずこれはオオイトトンボとしておきます。

山道に入ります。あまり人が歩かないルートなので夏草が茂り始めてきていました。

道端にはウツボグサの姿がありました。

平地ではすでに散ってしまったドクダミは、ここではこれから咲くところでした。

この蛾は同定に苦労しました。学研プラス「日本の蛾」(2020年)で、シロテンツマキリアツバとわかりました。かなりすっきりしました。

ニワトコドクガ。

たぶんキシタホソバ。よく見る種類ですけどなかなか覚えられません。

アトボシエダシャク。これは覚えました。

うーん難しいけどヤマトスジグロシロチョウでいいのでしょうか。

コジャノメ。その他の鱗翅はクジャクチョウとキアシドクガを確認です。

つづく。

2021年7月なかごろ記

オオルリ歌う湿原で

ワタスゲを見に行きましたがちょっと早かったです。

ヒメシャクナゲは辛うじて見られたという感じ。レンゲツツジはとてもいい感じでした。

湿原の周囲ではオオルリがさえずっていました。周囲からはエゾムシクイやルリビタキ、カッコウ、ホトトギスなどの声も聞こえてきていました。

ワタスゲにも早すぎましたし、ニッコウキスゲもまだまだでした。

これはフジバカマかな、咲いた頃アサギマダラは来てくれるでしょうか。。

登山道脇でひっそり咲いていたアカモノ。いい花ですねぇ。かなり好きです。

ここからは虫編です。

ピントがあまり来ていないこの虫はおそらくジョウカイボンの仲間でしょう。初めて見ました。

手持ちの図鑑には該当がなく、ネットで調べてみて、ミヤマクビアカジョウカイではないかと見当をつけてみました。ただ、ネットの画像の個体は前翅の色がこれほど黒くないのです。色彩変異が大きいのかどうかもちょっとわかりませんでした。

あちこちにいたイタドリハムシ。

サカハチクロナミシャク。このあたりの植生のせいか、たくさん見かけました。

プライアシリアゲでいいでしょうか。

ヤナギランが咲き、蝶が飛び交う頃にまた来ます。

2021年7月はじめ記

クズの茂みの生態系

ちょっとした空き時間にクズが繁茂する一角で虫探しをしました。

このごろよく見かけるようになったカノコガ。

蝶ではホシミスジ。

ヒメギス。

ツマグロオオヨコバイ。自宅の周りが田んぼに囲まれていた頃は、網戸に大量のツマグロヨコバイがくっついていたことを思い出します。でも最近は、ツマグロヨコバイを見ることはなく、ヨコバイの仲間で目にするのは本種くらいです。

同定が難しそうなので手を出すまいと思っているアブの仲間。ナミホシヒラタアブっぽいです。

これは謎虫。虫なのか。

これだけいろいろな虫がいるとなるとそれを捕食する側も当然いるわけです。

カマキリの幼虫。

マミジロハエトリ。

カマキリやクモにとっても捕食者となるニホンカナヘビ。

スズメの幼鳥にとっても、これら小さな虫は大事な食べ物のはず。

2021年6月おわり記

雨上がりの畦道でクワコを見た

表題の通り。6月中旬の畦道散歩です。この日の前日、ヘイケボタルを初認しました。昨年はホタル見物ということでミニベロを夜中に乗り回していたのですが、今年は元気が出ません。

相変わらず同定できないカタツムリ。カタツムリハンドブックを持っているのに。

かつては養蚕王国だった長野県、このあたりもリンゴ畑の前は桑畑が広がっていたと思われます。今でもところどころに桑の木が残っています。そこで見つけたこのイモは、おそらくクワコの幼虫。初めて見ました。

カノコガが飛び始める時期になりました。

ヒメシャク系。いつも同定の手がかりがない、見るたびにちょっとくやしく思う種類です。葉に止まるとこんなに目立つ白色で、天敵から見つかりやすいと思うのですが、他の蛾のように葉の裏には隠れない(だからよく見かけることになるのですが)ことを、いつも不思議に思っています。

水が入っている田んぼはとても少なくなってしまいました。カエルたちも困っていることでしょう。

最後の画像はトゲヂシャ。

道端でよく見かける帰化植物ですが、いつも思うのは、なぜ葉が他の植物と違って地面に対して垂直(横向き)なのかということです。光合成的には不利なんではないかと思うのですが、どういう戦略なんでしょう。葉の向きが普通に上向きだと、アキノノゲシということです。

2021年6月おわり記

目覚ましカカッポ

以前よりカッコウの声を自宅で聞く機会は減りましたが、時々結構近くで鳴くことがあります。この日も朝の5時半から鳴き始め、ついつい目が覚めてしまいました。

ちょっとおもしろかったのは、「カッコー」ではなく「カカッポ、カカッポ」という変則的なさえずりをしていて、しかもそれをずっと続けていたことです。

2021年6月おわり記

アオバはいない

とある休日の用事をこなす中の、ちょっとした空き時間にアオバ探しを試みました。とはいっても情報をもらったわけではなく、過去に自分がここで見たことがあるということだけがここに来てみた理由です。

というわけでもちろん発見はできませんでしたし、ここに渡来しているかどうかもわからないのですが、鳥を探すという趣味はこんな状況でも楽しめるということで。

2021年6月おわり記

林道探花

林道探蛾のつづきです。

ヤブデマリの装飾花は蛾を探していると、より蛾に見えて、好きになってしまう花です。

何度も何度もここに来るたびに、まだつぼみなのか!という感じだったジンヨウイチヤクソウがようやく開花しました。

写真には撮りにくい花です。

その代わり、ベニバナイチヤクソウはおしまいとなりました。

林床に目立つようになったのはコバノフユイチゴです。このあたりには本当にたくさん生えているのですが、どこでも見られる種類ではないらしいです。

2021年6月おわり記

林道探蛾

某所で主に蛾探し歩き。

めあてのキンモンガが出始めていました。

例年よりちょっと遅い感じです。

初めて見る蛾がいくつか。まずこれはフタテンシロカギバ.。

そしてゴマフキエダシャク。

この同定には大変苦労しましたが、ウスオビヒメエダシャクの翅裏だとわかりました。「みんなで作る日本産蛾類図鑑」にたまたま翅裏が写っている画像がなければ、同定は無理でした。わかった瞬間はとてもすっきりしました。

さらに前々からたくさん見かけていたこの蛾。足元から飛び立つのですが、ひらひら飛んですぐ葉の裏に隠れてしまうので、同定できずにいました。

たまたま翅を広げて止まった写真が撮れ、そして後翅の黒い斑点が決め手となって、アトボシエダシャクとわかりました。わかった瞬間は、ウスオビヒメエダシャクの時以上にものすごくすっきりしました。

サカハチクロナミシャク。

チョウではギンイチモンジセセリ。このチョウは長らく見ることができない種類だったのですが、初めて見て以降は、なぜか何度も見かけるようになりました。

その他のムシムシ。

これはよくわからないのですがキスジコガネと考えてみました。

このコメツキは未同定です。

カワトンボの仲間。このトンボの同定は最初からあきらめています。

2021年6月おわり記

戸隠虫鳥6月

花見の続きです(花見その1はこちら。その2はこちら。その3はこちらです)。

その3ではコバイケイソウの大群落を紹介しましたが、そこではアゲハを見ました。

またコバイケイソウの群落を眺めた木道上では、ヤマキマダラヒカゲを見ました。一応「山」にしましたが、「里」との区別が図鑑に載っている識別点を見てもどうもしっくりきません。

アサギマダラは1頭だけ見ました。やはり会えると嬉しいチョウです。

スジグロシロチョウでいいと思います。

ヒメウラナミジャノメ。あと写真には撮れませんでしたが、ウスバシロチョウとサカハチチョウもいました。ヒョウモン系も1頭だけ見ましたが、止まってくれないのでよくわかりませんでした。たぶんミドリだと思います。

シラフシロオビナミシャク。すぐ飛んでしまうので葉陰からひっそり撮りました。

サカハチクロナミシャクでいいと思っています。

カワトンボの仲間。

スゲハムシでいいかな。

モリアオガエルの卵塊を見つけました。

足音にすごく敏感に反応してみずに潜ってしまったのですが、静かに待っていると顔を見ることができました。表題と違ってこれは虫でも鳥でもありませんね。

地面に産み付けられている卵もありました。水辺に適した枝がないとこうなってしまうのでしょうが、これ大丈夫なんでしょうか。

すごく遠かったんですけどノジコは見ることができました。

あとコサメビタキ。

これも証拠写真程度のアカゲラです。

ノジコ、コサメビタキ、アカゲラ以外では、サンショウクイ、アオゲラ、コゲラ、ホトトギス、カッコウ、ツツドリ、クロツグミ、オオルリ、キビタキ、ヒガラ、シジュウカラ、ウグイス、ミソサザイ、ニュウナイスズメ、アオジを確認しました。

2021年6月なかごろ記

戸隠花見6月その3

その2の続きです。上の写真あたりの動画は↓。

エゾハルゼミが主役の音風景ですが、ホトトギスも聞こえていました。

鏡池からの帰りはコバイケイソウが素晴らしかったです。

こんなにたっぷり見られたのは初めてかもしれません。開花している時期に戸隠に来るということはあまりなかったせいなんでしょう。

大群落という感じでした。ここでの動画も撮ってくればよかったです。

花見の写真はこのくらいにします。虫と鳥はこちらで。

2021年6月なかごろ記

戸隠花見6月その2

その1の続きです。

平日なので、園内の遊歩道ではあまり人には会いませんでしたが、鏡池では人の姿が絶えることはありませんでした。

鏡池への道では見事なクリンソウの群落に出会いました。

タチカメバソウは以前はもっとたくさん咲いていた気がするのですが。

ただ単に花期を逃してしまっただけなのかもしれません。

ヤブデマリがあちこちで森を飾っていました。紫色の花はラショウモンカズラ。いつも深海魚を連想します。

上の写真左下は緑色の花だ!と思って撮ってきたのですが同定できず。白いのはシロバナノヘビイチゴです。

花を覚え始めようと思い始めた頃に買った小学股間のフィールドガイド「野草のおぼえ方」でクルマバソウとクルマムグラの見分け方は覚えていたので、ちゃんと区別できる写真が取れました。横から花を見るとワイングラス状になっているのがクルマバソウ。

お椀状になっているのがクルマムグラです。でも戸隠に特化した図鑑を見ると、クルマバソウと比べているのは「オククルマムグラ」で、もうこうなると自分にはよくわかりません。

ギョウジャニンニク、ホウチャクソウ、もう咲き終わったエンレイソウと並んで立っていたマムシグサの仲間。

続きはこちら。

2021年6月なかごろ記

戸隠花見6月その1

6月初旬の戸隠森林植物園です。平日の休みが取れたのでそそくさと行ってきました。

葉はすっかり茂ってしまい、エゾハルゼミも盛んに鳴いていて鳥を探すには不向きな時期ですけれど、花見が楽しい小径です。

一番見応えがあったのはズダヤクシュ。

林床をびっしり埋めている様子は、ニリンソウほどの華やかさはないものの、なかなか見事です。

これは初めて見たんですけどキエビネでいいんでしょうか。

→野原よたろうさんに「コケイラン」だと教えていただきました。感謝。

あとこれはクワガタソウでしょうか。この3種が特に印象的でした。

数は少ないものの、マイヅ゙ルソウもすてきでした。

恥ずかしながら、最近になってヒメマイヅルソウという種類もあることを知りました。でもこれはマイヅルソウでよさそうです。葉っぱの裏を見てきました。

ユキザサもあちこちに咲いていました。

タニギキョウ。

5月に来たときは閉じている花しか見られなかったコミヤマカタバミは、残念ながら花期は終わってしまっていました。

続きはこちら。

2021年6月なかごろ記

クロフシヒトリとキアシドクガそして

6月初旬のいつもの近所の森です。前回同様メマトイにはかなり閉口しました。

それでもこの蛾を見ることができたので、やはり行ってよかったと思いました。確か昨年のこの時期にも見て、その美しさに感動した覚えがあります。クロフシヒトリです。

それから、かなり高いところをひらひら舞っていて写真には撮ることができないでいたキアシドクガを撮影できたこともよかったです。

いつもよく見かけるのですが相変わらず同定できないでいるヒメシャク系。キナミシロヒメシャクあたりかなあと思っているんですが。

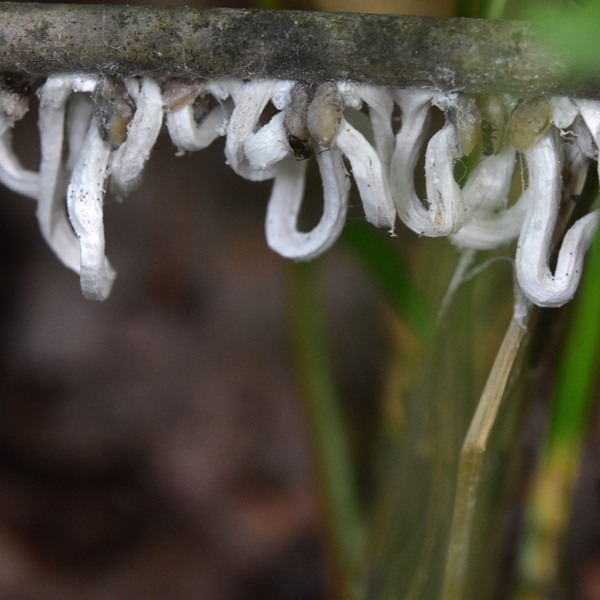

そして今回最大の収穫はこれです。ネットでは見たことがありましたが、この森で見られるとは。とはいっても特に珍しい種類ではないようで、時には農業害虫として扱われることもあるそうです。

ヒモワタカイガラムシという昆虫で、白い紐状のものは卵嚢だということ。昆虫なので触覚や脚もあるそうなんですが、外からは全くそれらしいものが見えないので、知らなければ生き物であることさえ疑ってしまう外見です。

道端にはドクダミのつぼみがたくさんありました。

そこについていたのはシャクガの幼虫とハシリグモの仲間っぽい誰か。

ジョウカイボン。

アカクビナガハムシでいいと思います。

ヒメギス幼虫も引き続きたくさんいました。

林床には赤いヤブヘビイチゴの赤い実が目立つようになりました。

赤い実といえば、ウグイスカグラも実をつけていました。

森の入口にはクワの実も。

そしてマムシグサはそろそろおしまいです。

2021年6月なかごろ記

某所虫見(フタスジシロナミシャクなど)

花編はこちらです。

まず画像の最初は前回にも載せたウスバシロチョウから。個体数は結構多めです。

とっても敏感で、いつも撮るのに苦労するシラフシロオビナミシャク。これ、マクロレンズじゃ撮れないですよ。サンヨンだから撮れましたってやつです。

シラフシロオビナミシャクより少し大きくて葉の裏に止まりたがる(そういう蛾は多いですが)サカハチクロナミシャク。

複雑な文様が美しいフタスジシロナミシャク。見た瞬間おぉぉ!と声にならない声が出ました。この蛾の美しさは現代絵画に通じるものがある気がします。

この仲間はよくわからないんですがユウマダラエダシャクでいいと考えます。「みんなで作る日本産蛾類図鑑」には

----------以下引用

前翅前縁中央にある灰色の斑紋の中に黒い輪っか状の紋がなければ本種----------引用ここまで

ととあります。

これも過去に見たことがある…トガリエダシャクかなと図鑑で同定。

ヒメシャクの仲間…?

歩いていくと葉っぱの裏からたくさん飛び出す茶色いガ。慌てふためいて飛んでいくその先でまた葉の裏に潜り込むので、全くわかりません。たまたま葉の表に止まってくれたので撮ったのですが、でもやっぱりわかりません。

→アトボシエダシャクだとわかりました。自己解決。

ケムシはクワゴマダラヒトリと考えました。

鱗翅以外ではヨツメトビケラ。

サナエトンボの仲間。よくわかりませんが、コサナエとしてみます。

何気なく撮ったアブで、そのときはああきれいだなと思ったくらいなのですが…。

あとでよく見ると触覚が特徴的。調べてみるとヒガナガハナアブの仲間で、サッポロヒガナガハナアブかヤマトヒゲナガハナアブあたりっぽいです。

クロムネアオハバチでいいと思います。

鳥の声を圧倒していたエゾハルゼミ。

ジョウカイボン。

ウスチャコガネでしょうか。コガネムシで検索すると害虫駆除ページばかりヒットします。

これは山に行くとよく見かけるように思いますが、文一の「日本の昆虫1400」には載っていません(ウスチャコガネも載っていませんでしたが)。アオハムシダマシと考えてみました。

というわけで花見と虫見も楽しい某所での自然観察でしたが、同定に時間がとてもかかりました。天気の悪い日曜日にやっと記事にすることができました。

2021年6月なかごろ記

某所花見(ホウチャクソウなど)

ノジコが例年より少ないことが気になる某所。ノジコだけではなく鳥全体が少なく感じます。

アオジはここではとても多い印象でしたが、やはり少ないです。

ホトトギスがさかんに鳴きながら飛び交っていました。写真は上のように惨敗でした。

ヒガラ。

キセキレイ。

鳥が少ないので、歩きは自然と花見が中心になります。

盗掘にあって、ほとんどの株が失われてしまったエゾムラサキ、復活を祈るしかありません。

ササバギンラン。

ツクバネクルマバソウ。

今回目立った花の一つはホウチャクソウです。

それとヤブデマリもとても華やかでした。

ベニバナイチヤクソウが見事でした。

こちらはなかなか咲かないジンヨウイチヤクソウ。つぼみを見てからもうずいぶん経つ気がします。

クリンソウ。

これはもしかしてスズラン?

コバノフユイチゴはあちこちに。よく見ると花の右側にザトウムシが取っ付いていました。

ニガイチゴ系。これもたくさん咲いていました。

クルマムグラ。クルマバソウも咲いていたと思います。この両種の見分けは「フィールドガイド野草の覚え方」(小学館)で覚えました。

スイカズラでいいと思います。

ミツバウツギにはウスバシロチョウが吸蜜に来ていました。というわけで虫編はこちらです。

2021年6月なかごろ記

メマトイひどいいつもの森

ここから6月の記事です。

いつもの近所の森です。11時半、晴れ、22℃。

夏鳥はキビタキ、ヤブサメ、サンショウクイ。視認できたのはキビタキとこのコゲラ、上空を飛んだノスリとヒヨドリくらいです。鳥は少ないし、まだ蚊はいないものの、メマトイがひどくて、だいぶ歩きにくくなってきました。

前回は見られなかった肉食アブがたくさんいました。シオヤアブでいいでしょうか。シオヤって何?って前から思っていましたが、検索してみると「塩屋」で、オスの腹部先端の白い毛に由来しているそうです。

この蛾は前にも見たことがある気がします。このサイトを見返してみると、昨年の同じ6月にこの蛾を見ていました。ウスグロアツバでよさそうです。このページを読んでいて思い出したのは、昨年はここでもサンコウチョウを確認できていたということ。今季はダメダメです。

2021年6月なかごろ記