野外手帳

-2021年5月

トラガなど

5月下旬の里山林道歩きです。タニウツギの花がここで見られるとは思いませんでした。

まだまだウスバシロチョウはたくさん見られます。

コミスジ。

トラガ。美しい蛾で気分が上がります。名前の由来はお腹のトラ模様でしょうか。いすゞ自動車がインドネシアで製造しているトラックに「トラガ」という車種があるそうですが、たぶん全然関係ないです。

イカリモンガ。この蛾は飛んでいる姿を見ても同定できます。

よく見かけるシャクガ。ヒメシャクのなにかだと思います(もちろん誤同定かもしれません)。

トンボも難しい。サナエトンボだってことはすぐわかりますが、その先が。とりあえずコサナエとしておきます。

この日もサンコウチョウが目当てでした。成果はゼロ。今季はここには来ていないということで、あきらめることにします。

2021年6月なかごろ記

イチモンジチョウ

出先でたまたま見かけたイチモンジチョウ。なぜか一眼レフを持っていました(さすがにマクロレンズはつけていませんでしたが)。

ここは住宅地ですが、近くにウツギの植栽がある場所です。

2021年6月なかごろ記

月食敗北

2021年5月26日は前々から楽しみにしていた皆既月食の日。前日から天気予報をチェックして、天気はまあまあ。朝からウキウキしていました。早めに帰宅して、ベランダにプロミナーを据えました。しかし肝心の月が見えません。東の空に浮かんでいた雲がどんどんと厚みを増してきて、最初は時々月の場所がわかったのですが、食が進んだ時間帯には全く月を見ることができませんでした。

やっと月が見えたのは、皆既はとうに過ぎて、部分食もほとんど終わった時間帯でした。次回は来年の11月ということですが、今年の11月にもほぼ皆既に近いような月食があるということなので、それに期待です。

2021年6月はじめ記

5月下旬のいつもの森で主に虫見

5月下旬のいつもの近所の森です。すごくさわやかな風が吹いていました。

コサメビタキ。他にはキビタキ、サンショウクイなどを確認しました。ホオジロがやたらと鋭い声で鳴いていて、巣が近くにあるのに近づきすぎてしまったのかなと思ったら、私ではなくて森の中にいたネコに対しての警戒でした。ネコは早く家に帰ってください。

多かったウスバシロチョウ。ここでは年々増えている印象です。

今季は蛾が少なく感じます。ユウマダラエダシャクとか、そろそろ出てきてもいいと思うんですが。上の画像はヒメシャク系だと考えます。

前回はいなかったジョウカイボン。あちこちにいました。季節が確実に進んでいることを、こうした変化から感じます。

アカハネムシの仲間。

類似種との識別は難しいとのことですが、触覚の分枝が長いので、アカハネムシの♂と考えていいみたいです。

この森でこの季節にいつも見られる虫ですが、毎回覚えられません。アカクビナガハムシでいいと思います。

やたら存在感があったクマケムシ。

林縁のムギクサにたくさんいたヒメギスの幼虫。

こうしたたくさんの昆虫が鳥たちの子育てを支えています。この日の目標はアカスジキンカメムシの発見でしたが、それは果たせませんでした。

2021年6月はじめ記

キジ潜む

5月下旬の畦道散歩です。

まずはツマグロヒョウモンから。今季初めてだったかもしれません。調べてみると、幼虫で越冬するのですね。

今年はなんか多そうなマイマイガ。顔はかわいいですよね。職場で同意を求めましたが、ちょっと無理でした。

休耕田にはキジが潜んでいました。ここ数年、急激に水が入らなくなった田んぼが増えているので、キジにとっては好都合でしょう。

道を歩いていくと数mまで近づくことになるのですが、体を低くしてやり過ごす方針のようで、最後まで飛んで逃げることはありませんでした。

ナナホシテントウ。幼虫もたくさんいました。

ナナホシに比べるとナミテントウは少ない印象です。

図鑑で調べてわかったマルアワフキ。

これも図鑑調べてわかったホソヘリカメムシ。ホソハリカメムシというのもいて、見た目は結構違うものの、なかなか覚えにくい仕組みになっています。

2021年6月はじめ記

5年前の悪夢再び

その後のエゾムラサキを見に行ったのですが…再び悪夢のような出来事が起きてしまっていました。盗掘です。

埋戻しをしたり雨が降ったりしたからか、掘った後は一見わかりにくいですが、上の画像で地面が見えているところは、エゾムラサキの株がいくつもあったところです。

残されていたのはオレンジの楕円で囲った部分にある2,3株に過ぎませんでした。再び悪夢が、と書いたのはこれが2度めのこの場所での盗掘だったからです。

2016年、5年前の「エゾムラサキ盗掘を許せない」を書いたときよりもさらに大きな怒りがふつふつとわいてきました。

なぜ野に花を咲かせておくことができないのか、本当に腹が立ちます。許せません。

気持ちはどうしても晴れませんでしたが、少しだけ森を歩くことにしました。

辛うじて花びらを残していたオオカメノキ。

ガマズミ系。

チゴユリ。

やっと咲き始めたベニバナイチヤクソウ。

ジンヨウイチヤクソウはもうすぐ。

アップで見ると本当に可憐で美しいタニギキョウ。

例年このシーズンにはいろいろなガが見られるのですが、今季は低調です。見かけたのはこのガだけ。同定を試みましたがはっきりしません。オオトビスジエダシャクが一番近いように思います。

鳥ではカッコウ初認。夏鳥ではほかにホトトギス、クロツグミ、ヤブサメ、サンショウクイ、そして上のハチクマ。

再び盗掘跡に戻り、わずかに残されたエゾムラサキの花の写真を撮りました。5年かけてここまで回復してきたのに本当に残念ですが、再びの復活を願うしかありません。

2021年6月はじめ記

なんとオオムシクイ

5月3回目の里山山麓林道でのサンコウチョウチャレンジです。前回はこちら。結果から言うとこの日もサンコウチョウは声さえ聞けませんでした。

前回美しかったシャガはまだ咲いていました。

増えてきたのはマムシグサの仲間です。このフォルムを見つけるとついついレンズを向けてしまい、同じような写真を量産してしまいます。

そして前回、先週は咲いていなかったミツバウツギ。

林道脇にわっと咲いていてなかなか見事だな!と思いながら写真を撮ってきたのですが…。

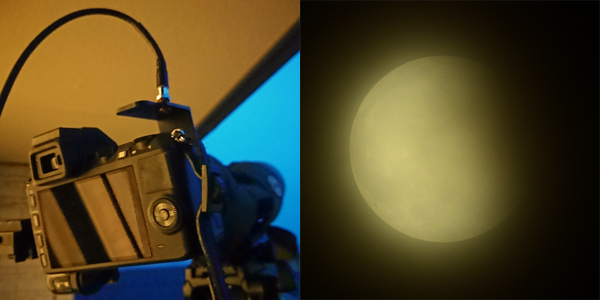

PC上で画像を拡大すると立派なイモムシが写り込んでいました。いろいろ調べたのですが同定はできませんでした。

イモムシといえば空中ブランコ系の君もたくさん見かけましたが、彼らも同定できず、ちょっと悔しいです。模様的には特徴があって、これはすぐにいけるなと思ったのですが。

ここでギンランを見たのは初めてかもです。

とこのように1週間違うだけで、ずいぶん花の種類が移り変わるのに驚きました。例えばもうあちこちで白い花を咲かせていたミヤマガマズミと思われる花は、上のように花びらを落としてしまっていました。またムラサキケマンやイカリソウ、チゴユリ、アマドコロはほぼ完全におしまいでした。

さて、サンコウチョウにはふられてしまいましたが、クロツグミ、キビタキ、シジュウカラ、ヒガラ、ホオジロなどの囀りを聞くことができました。なかでもオオムシクイを初めて観察できたことは今回の大きな収穫でした。実際には聞いたことのない声でしたが、すぐわかりました。

2021年6月はじめ記

畦道花見虫見

ドクダミがつぼみをつける季節になりました。花もいいですが葉の紫の縁取りがなんとも好きです。

たくさん見かけるようになったのはカタバミです。写ってませんが葉もかわいいです。

これはヘビイチゴ系。顔をのぞかせているつぶつぶがそそります。別に食べたいというわけではないですけど。

家の近所で勢力拡大中のアメリカフウロ。

オランダミミナグサかな。虫が隠れていました。ミミナグサとオランダミミナグサの特徴を逆にして覚えていました。

オニノゲシでいいと思います。

シロツメクサを改めて撮ったことがないなあと思ってレンズを向けてみました。なかなか美しいではないですか。

春に畦道を彩っていた花もまだ健在でした。花期が本当に長いです。ナズナにはアブラムシがぎっしりついていて、ちょっと気の毒でした。そんなにナズナの汁はうまいんでしょうか。

ナナホシテントウがあちこちで活発に動いていました。ナズナに行ったほうがいいと思いますよ。

よくわからないのですが、ヒメヒラタアブの仲間のようです。それまでキタヒメヒタラアブと呼ばれていたものがミナミヒメヒラタアブであったとか、調べてみるとそんなことも出てきて混乱しています。

アマガエルの姿を見かけることが増えてきました。

2021年5月おわり記

5月の戸隠は2年ぶり

なかなか戸隠に行けないでいました。

休日も朝食とトイレの介護があるので、朝7時には自宅にいる必要があります。介護を終えてから8時、9時に出発すると、大型連休中は駐車場的に厳しいばかりか、場合によっては渋滞に巻き込まれるでしょう。

早く家を出て介護の前までに帰ってくることも考えていましたが、往復の時間を考えるとちょっと現実的ではない、そう思っていました。

でもこの日は4時過ぎに目が覚めたので、思い切って出かけてみました。そうすると、4時半に家を出て戸隠を歩き、7時までに帰宅するということが実現できました。もちろんこれまでのように植物園内をくまなく歩いたり、じっくり写真を撮ることはできませんでしたが、さっと一回りできただけでも満足でした。

車を降りたとたんにアオジの声があたりに満ちていて、ああ戸隠だ!と感動してしまいました。雨模様だったせいもあり、視認はほとんどできませんでしたが、アオジの他に、クロジ、ヒガラ、キビタキ、コルリ、キバシリ、ゴジュウカラ、ツツドリを確認できました。特にツツドリはすぐ近くで鳴いていて、その深い響きに圧倒されました。

標高を上げると季節が巻き戻っておもしろいです。ヤマエンゴサクやカタクリなど、スプリング・エフェメラルの花々がまだ咲いていました。

左下の花はよくわからないのですがホソバノアマナでしょうか。

タチカメバソウが咲いていて、夏への移り変わりが始まっていることを知りました。6月の花のイメージです。

植栽ですが、とても目を引くサンカヨウとシラネアオイ。自生を見ることができればどんなにかすばらしいことでしょう。

オオカメノキが雨に濡れていました。

この時季の戸隠といえば、フッキソウは外せません。

コミヤマカタバミは開いているところを見たかったです。

また早起きして来ようと思いました。平日でもこの時間帯から行動すれば出勤前に戸隠に行くことは可能だということがわかりましたが、帰ってきてからはたいへん眠く昼寝をしてしまいました。なので平日に実行すると仕事にならないこともわかりました。

2021年5月おわり記

林道歩きで花見と虫見

里山山麓林道歩き。ねらいは前回に続いてサンコウチョウでしたが、この日もそれは叶いませんでした。

夏鳥はクロツグミ、キビタキ、サンショウクイ。他に囀りはシジュウカラ、ヒガラ、キバシリ、メジロ、イカルなどでした。

葉が多くなり、鳥を見ることが難しくなってきているので、必然的に植物と昆虫ウォッチングとなります。

収穫を免れたタラノキ。

この白い花が目立ちました。ガマズミの仲間でいいでしょうか。ガマズミかミヤマガマズミあたりと考えてみました。葉っぱが見分けらしいので、今度はしっかりそこを見てきます。

この尾状にとがった葉先はミヤマガマズミっぽいのですが。

チゴユリ。

イカリソウ。横から撮るとなかなか絵にならず、下から見上げるのも難しく、なので上から撮ってみると、なんとも素敵な形をしていました。

二株だけ見つけたアマドコロ。美しいです。

群生していたシャガ。

タチツボスミレはおしまいで代わって登場のニョイスミレです。

ムラサキケマンはおしまい。

これから展開するマムシグサです。

あちこちにイタドリがぐんぐんと背丈を伸ばしていて、そこには文字通りというかその名の通りイタドリハムシがいました。

鱗翅では複数回見たガはこれ。以前もここで見たような…。名前がその場では思い出せませんでした。

紋が4つあるのにフタモンとは…という記憶を頼りに検索してみると、フタモンではなくフタホシシロエダシャクでした。

ウスバシロチョウはとまってくれなくて、こんな写真しかありません。

サカハチチョウは初認です。

2021年5月おわり記

夕方のギンラン

5月中旬のいつもの近所の森です。この日は午前中は仕事。夕方になってからこの森に来ました。

今季まだこの森で確認できていないギンラン探しが目的でした。そしてその目的はすぐに達成できました。

今季まだこの森で確認できていないギンラン探しが目的でした。そしてその目的はすぐに達成できました。

地面に這いつくばって写真を撮ります。人が来ないのをいいことに。

満足しました。

2021年5月おわり記

5月の畦道

5月上旬の畦道です。

スズメノテッポウを食べているっぽいカルガモを見ました。この田んぼもついて今年は休耕田になってしまうようです。もう田んぼをやる人がいないんですよね、たぶん。

少しこの道を歩かないでいるうちに、植物はどんどん移り変わります。この日印象的だったのはオドリコソウ。

数年前はナガミヒナゲシがかなり目立ちましたが、今では他の植物に追いやられて細々と咲いている感じです。外来種に勝つのもまた外来種という構図ではあります。

昆虫の姿はまだ少ないです。蝶ではモンシロチョウ、モンキチョウ、ベニシジミ、ヤマトシジミ、ウスバシロチョウを見ました。写真に撮れたのはこのマルカメムシ。

悠々と畦道を横切るキジ。

あまり逃げないハシボソガラス。

地面の野菜くずをねらっているヒヨドリ。

休耕田で採食していたムクドリが急にパニックを起こしたかのように飛び立ったかと思うと、上空から急降下してきたのはチョウゲンボウでした。チョウゲンボウはそのまま飛び去っていきました。

この日はついにツグミを見ることはありませんでした。その後も観察機会がなく、ツグミの終認は5月大型連休の最終日ということになりました。

2021年5月おわり記

ニリンソウ咲く天国

自宅から30分圏内に、ニリンソウを見られる場所はいくつか確保?してあって、ここもそのうちの一つです。結構穴場で静かです。

本当に素晴らしい光景です。天国のようなという比喩がぴったり来ます。

嬉しい誤算で、ノジコの声を聞きました。ここにもいるんだ!と驚きました。写真はありません。

ニリンソウ以外ではミヤマエンレイソウ。

並んで普通のエンレイソウもありました。ほかには(↓)リュウキンカとフッキソウ。

(↑)ヤマエンゴサクとまだ花が咲いていないですけど、たぶんクルマバツクバネソウ。

なかなか戸隠には行けないのですが、これだけ見られれればよしとしなければいけないでしょう。

2021年5月おわり記

エゾムラサキその後

エゾムラサキの様子を見に自生地に行ってみました。以前盗掘にあったことがあり、以来毎シーズン気がかりです。

まだ株の数は多くはないものの、順調に開花が進んでいる感じでした。

また後日来てみます。

せっかくなのでこの辺りではわりと多いベニバナイチヤクソウを探してみました。咲いている株はまだありませんでしたので、ここも後日の再訪決定です。

その他の面々。

花探しの途中で、クロツグミのメスを見ました。

スジグロシロチョウの仲間がタチツボスミレで吸蜜していました。一見同じように見える下の2枚のスミレは、距が明らかに白いので、オオタチツボスミレなんでしょうかね。相変わらずよくわからないです。

新たにニョイスミレが登場していました。

2021年5月なかごろ記

ようやくノジコ初認

天国のようなという表現がそれほど大げさではないと思ってしまう、一面のニリンソウです。こんな場所なのに(しかも休日なのに)人影はなし、独り占めの贅沢です。

例年より遅かったですが、無事ここでノジコを初認しました。囀りを聞くことはできませんでした。また確認できたのはこの1個体だけでした。

アオジは歌っていましたが、例年よりかなり数が少ない感じです。周辺でちょっとした環境変化があり、それがノジコやアオジの状況がいつもと違う要因の一つかもしれません。

帰ろうとしたとき、声だけ聞こえてきたミソサザイが近くに飛び出してきました。あまりにも近くてカメラを構えてもファインダーに捉えられないほど。少し離れてから撮影しました。

2021年5月なかごろ記

連休最終日は静かな森

5月連休最終日の5日目、5時55分からいつもの近所の森を歩きました。

まずは南エリアから。前日に比べて静かすぎる森でした。コルリはおろか、キビタキの声さえ聞こえません。シメの声ばかりが鋭く響いていました。昨年の緊急事態宣言中には、この時季シメのさえずりらしいものを聞いたことを思い出しました。

あまりにも静かなので、北エリアに転進。こちらではキビタキ、オオルリ、サンショウクイと夏鳥を確認することはできました。でも昨日ほどの賑わいはやっぱりありませんでした。ここを通過していってしまう夏鳥も多いのでしょう。

ヒヨドリの水浴びを見ることができたのがうれしかったです。

この後、午前中は小雨がぱらつき、午後は基本的には雨模様になってしまったので、5月連休中の探鳥はここまでです。

2021年5月なかごろ記

キバシリが歌う山

5月連休4日目午後の部は里山林道歩きです。

サンコウチョウの観察をしたことがある場所で、当然それ狙いでしたが、結果から書きますと空振りでした。CBPさんさんが初認したというのでこちらもでそろそろ…!と願ったのですがだめでした。

その代わりといっては何ですが、キバシリの声があちこちから。地鳴きだけではなく、ミソサザイの囀りを短縮したような歌も聞くことができました。

なかなか止まってくれないツマキチョウも見られてよかったです。

こちらルリタテハ。チョウたちはお互いの姿を認め合うともつれ合って上昇するのですが、疲れを知らないというかその生のダイナミックさを彼らの動きから感じます。

5月連休をあと1日残していましたが、ハロが出ていて天気は下り坂と予想。そしてそれは当たりでした。

2021年5月なかごろ記

ヤブサメフラグ

5月連休4日目午前の部は、昨日に引き続き近所の里山に行きました。

登山道手前ではイモムシを狩るスズメ。子育てに忙しそうです。

こんな方たちがあちこちにぶらさがっています。

山に入ると、エゾムシクイ、センダイムシクイ、そして至近距離でヤブサメ。あまりに近すぎてカメラを構えるのが間に合わず、倒木の奥に入ったところをなんとか撮ることができました。

この日は3回も(3個体も)ヤブサメを見ることができました。ここ数年声だけしか確認できなかったヤブサメを1時間歩いただけでこんなに見られるとは、何かのフラグか?と思ってしまうほどでした。

センダイムシクイ、エゾムシクイ、ヤブサメ、スズメ以外に、キバシリ、サンショウクイ、キビタキなど18種類を確認できました。

ちなみにヤブサメをたっぷり堪能しましたが何も起こらず、無事に帰ってきました。

2021年5月なかごろ記

コルリにびっくり近所の森

5月連休4日目、早朝の部はいつもの近所の森です。快晴6℃のコンディション。寝坊したので30分限定の探鳥になってしまいました。

限られた時間でしたが、なんとコルリ初認。声だけでしたが大満足です。長野では夏鳥のアカハラも初認できました。その他、このエリアでは初めてのエゾムシクイを視認できたり、冬にはあまり会えなかったシメがたくさんいたりで、大変楽しめた朝でした。

例年ならこの時季には見られるギンランが見当たりませんでした。この春は花が早く鳥は遅いという印象でしたが、全てに当てはまるわけではなさそうです。

2021年5月なかごろ記

クロモジ咲く近所の里山

5月連休3日目、午前の部に続いて午後の部。この日2つ目のアクティビティは近所の里山です。

農道から山道への接続あたりの野草です。カキドオシ、オドリコソウ、カラスノエンドウ、スズメノエンドウ。史前帰化植物はカラスノエンドウでいいのかな。

外来種で目立ったのはアメリカフウロとコメツブツメクサ。このコメツブツメクサは最近増えているように思います。

聞き慣れない地鳴きを頼りに姿を探してみると、ビンズイを見つけました。初認です。

スジグロシロチョウ。

ハグロケバエ。今年は乱舞騒ぎに出会っていません。

フジの花を見ながら山道へ入ります。

新緑が美しい道で、歩くだけで楽しいです。

すぐ、チゴユリの群落に出会いました。

山頂まで行くつもりはないのですが、もう少し奥まで行ってみようと思いました。

清々しい緑にヤマブキが彩りを添えます。

この花は覚えました。アオダモの仲間です。これまで気づいていなかっただけなのでしょう、あちこちでこの花が咲いていることがわかりました。

イカリソウの群落。

夏鳥ではオオルリ、キビタキ、センダイムシクイ、ヤブサメ、サンショウクイを確認。姿を見るのはなかなか厳しかったですが、キビタキとヤブサメを視認できました。見たのはほぼ同じ場所です。

ヤブサメを見たのはかなり久しぶりでした。すぐ近くで鳴いている場所で、かなり粘ってみました。私はどんどん歩くタイプなので、これは自分としては珍しいことです。

午前に歩いた森ではクロモジはまだつぼみでしたが、ここでは咲いていました。小枝を一本折って、清々しい香りを楽しみました。

夕方の光に輝くリョウブの新芽を見ながら下山です。

人家のある辺りに出る少し手前で、シュンランを見つけました。そして人家に出たところでコムクドリを見つけて(今季初認)、この日の外遊びはおしまいです。

連休2日目に続き、3日目も午前、そしてこの午後も近所ばかりでしたが、いろいろなものを見たり聞いたり匂いをかいだりして、大変楽しめました。

2021年5月はじめ記

これから春の森

5月連休3日目、午前の部は、駐車スペース極小につき、人には教えていない某所の森に行きました。芽吹きは始まったばかり。

そろそろか!と楽しみにしていたエゾムラサキは数株が花をつけていました。以前盗掘されてしまいましたが、順調に回復しています。

これはミヤマエンレイソウかな?と思っていた株は、予想通りでした。4月末の葉の展開前の画像はこちらです↓。

ショウジョウバカマはちょうど見頃。以前より数が減ってしまったのは、倒木等の森の荒れ方と関連がありそうです。

ベニバナイチヤクソウはまだまだこれからという感じでした。この花も好きな花なので楽しみです。

安定のタチツボスミレ。

鳥はウグイス、ヤブサメ、クロツグミ、アオジ、シジュウカラ、コガラ、ヒガラ、ニュウナイスズメ、コゲラ、アカゲラなど。ノジコの初認がこの日の目的だったのですが、確認できませんでした。例年よりかなり遅れています。

クロモジが蕾をつけていました。来週は花が見られると期待です。

樹木で花をつけていたのはこのオオカメノキくらいです。いつもの近所の森に比べてまだここは春が来たばかりという感じでした。

ニリンソウはだいぶ開花が進みました。この連休中に見頃を迎えることと思います。

2021年5月はじめ記

エゾムシクイが歌う森

5月連休2日目の早朝の部。いつもの近所の森です。晴れから曇り、気温8℃のコンデション。

前回は1個体しか確認できなかったキビタキ♂は3個体観察できました。ブンブンの追いかけあいも見ることができました。

オオルリは前回と変わらず♂1個体のみです。見られた場所は違いましたが、同じ沢沿いなのでおそらく同一個体です。

その他、コサメビタキ、エゾムシクイ、ウグイス、センダイムシクイ、ヤブサメ、サンショウクイ、ヒヨドリ、ヤマガラ、シジュウカラ、エナガ、メジロ、アオジ、アオゲラ、コゲラ、シメ、 スズメ、カワラヒワ、キジバト、ツツドリ、キジを確認しました。

ツツドリは初認です。特に透明感のあるエゾムシクイの声は素晴らしく、いつまでも聞いていたい気持ちになりました。エゾムシクイやセンダイムシクイなど今日は多くの種類を視認できたこともよかったです。

双眼鏡を持った人に会いました。この森でバードウォッチャーと会うのはとても久しぶりです。「ようやく夏鳥がやってきて、今日はにぎやかだ」とおっしゃっていました。

帰ろうとすると上空にサンショウクイが飛びました。空を仰ぐと白い太陽も見えていました。

2021年5月はじめ記

花鳥の里山山麓徘徊

5月連休1日目の午後の部は里山歩きです(午前の部はこちら)。コロナ禍で外出自粛が当然という雰囲気ですので、山頂へ行くのはやめて山麓歩きにとどめました。

果樹の畑では写真のモズのほか、ホオジロ、ツグミ、ツバメ、ノスリなどを見ました。意外だったのはマヒワがいたことです(下画像)。

山道に入りますと、ヤマブキが非常に見事でした。

キブシは葉が目立つようになりました。

カタクリはさすがにおしまい。

かろうじて残っている株には虫が集まっていました。下の画像はイカリモンガの吸蜜です。

なんだか老練な雰囲気を醸し出していたカタクリにはレンズを向けざるを得ないのです。

シダの仲間がもりもりと伸び始めていました。その造形がとてもおもしろく感じて、何枚も写真を撮りました。

なんかいました。ハムシの仲間っぽいです。フジハムシかな。

ヒトリシズカを見たのは1ヶ所だけ。

ニリンソウは2ヶ所で観察。

イカリソウは1ヶ所だけ。写真に撮るのは難しい花です。

林道を下って麓に戻ります。いつもの近所の森ではそろそろおしまいのタチツボスミレ、ここではまだまだ勢いが盛んでした。

麓のリンゴの畑とモモの畑にへ戻ります。

最後に待っていたのは電線止まりのサシバでした。結構近くで見ることができました。

2021年5月はじめ記

新緑5月いつもの森

ここから5月の記事です。

5連休の初日、午前の部はいつもの近所の森。先月に初認したキビタキをようやく視認できました。オオルリも引き続き確認できました。遠く小さく空抜けですけど、一応証拠写真です。

オオルリのオスは、この森のこの日のエリアではいつも1個体しか確認できません。キビタキのオスは3個体程度です。面積的にはこのくらいが限界なのかもしれません。

そしてこの日はエゾムシクイとセンダイムシクイを初認できました。

沢ではキセキレイ。

いつも元気なヒヨドリ。

新緑を背景にシジュウカラ。ほかにヤマガラ、エナガ、イカル、カワラヒワ、スズメ、ウグイス、ヤブサメ、サンショウクイ、ツバメ、メジロ、コゲラ、アオゲラ、ホオジロ、アオジ、ノスリ、カケスを観察しました。

ウグイスカグラは花期が長い花です。咲き始めはほとんどなかった葉がかなり大きくなりました。

2021年5月はじめ記