野外手帳

-2024年12月

2024年最後の畦道

2025年1月4日記

午後4時過ぎ、2024年最後の畦道です。鳥というよりアーベントロートねらいでした。

染まり始めた空をハシボソガラスが南へ帰塒していきます。長野駅前とその周辺ではハシボソガラスが塒を作っていることにより被害が深刻らしいです。なぜかなりの距離を飛んで市街地まで行くんでしょうね。

太陽が山の端に隠れると平地にはもう光が届きません。

東の山は少し赤くなった光が当たっていました。でもこの日は思ったより赤く染まらずでした。

この1年、この畦道を歩いた回数は47回でした。

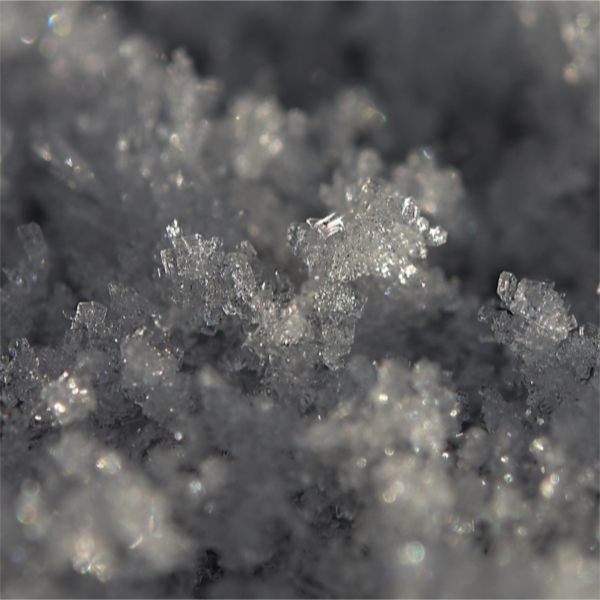

ちょっとだけ表面霜

2025年1月4日記

年末の畦道です。マイナス4℃の朝でした。積雪はごくごくうっすら。

よく晴れて美しい朝でした。

きっちり冷えたので表面霜を期待して歩いてみました。

思ったより発達はしていませんでしたが、雪の表面は虹色にキラキラ光ってとてもきれいでした。写真だとあまりその美しさが表せないのが残念です。

イカルの群れがいました。さえずりも聞かれました。群れでもさえずること、冬でもさえずることから、この季節のイカルの歌は他の鳥のそれとは意味合いが少し違うのだろうと思います。縄張り宣言ではないことは確かです。

ハシボソガラス。

たくさんいたのはホオジロ。

この日はカシラダカを見ることはありませんでした。冬鳥が定着しない、少ない傾向は変わりません。ただ今季初めてベニマシコを見ることができました。これまでは声だけの確認でした。

その他、ヒヨドリ、ムクドリ、カワラヒワ、モズ、アオゲラ、オナガ、ハシボソガラスを観察しました。

霜をまとったアオツヅラフジ。

雪が美しかった里山でしたが、昼過ぎにはすっかり雪は落ちてしまっていました。

2024年最後のいつもの近所の森

2025年1月4日記

年末のいつもの近所の森です。水をたくさん含んだ雪が降っていました。

シロハラがいました。しばらく見ていると地面に降りて落ち葉をひっくり返し食べ物を探していました。

すぐ近くではルリビタキ。今シーズン、この森では2回目です。藪の中を移動しながら森の奥に消えていきました。

その他、コゲラ、シジュウカラ、ヤマガラ。

ヤブランの実がかなり消費されていると感じました。手前の1本には1つだけ実が残っていますが、後ろの2本には実が残っていません。これはいつもと年とちょっと違う感じがします。

カシラダカが増えてきた

2025年1月2日記

あいも変わらず畦道を歩いているわけです。

重い雪に耐えるホトケノザ。

雪の中でも元気なヒヨドリです。

前にも書いたように、ミツマタの蕾はヒヨドリの好物みたいです。この日も食事シーンを観察しました。

そしてムクドリ。

大して積もらないものの、何度か雪が来たせいかカシラダカが増えてきました。この日は20羽ほどの群れを観察することができました。

ホオジロと混群を作っていた個体も見ました。下はカシラダカと一緒にいたホオジロです。

カモたちの様子その3

2025年1月2日記

コガモ。普通に見られるカモの中ではあまり人馴れせず、餌付けが行われている場所でも人間との距離感をある程度取る傾向にあると思います。

キンクロハジロ。目つきがオスもメスも鋭くて魅力的です。デザイン的には一番好きなカモです。

ホシハジロ。これも絶滅危惧種だなんて。オスは目つきがふてぶてしい感じがしていいです。

オナガガモ。下に飛翔写真を載せました。あちこち飛び回っていました。理由が気になります。

雪山をバックにするととても絵になるなと感じます。魅力的です。

オオバン。陸上に上がると大きな足が目につきます。

コハクチョウからしか摂取できない栄養がある

2025年1月2日記

表題の通りでありまして、コハクチョウを見に行ってきました。

ただコハクチョウを見に行くことは一つのジレンマでもあります。

どこでも見られるわけではないこの鳥に会うには渡来地まで行かなくてはなりません。長野県では数か所に限られます。ここはそのうちの一つ。ここに多くのコハクチョウが集まるのは給餌が行われていたからです。もちろん、渡来したので給餌を始めたという流れだったのだとは思われます。

現在では、鳥インフルエンザの関係もあって給餌は行われていないことになっています。表向きは。

でもこの距離感からすると、おそらく今でも誰かが食べ物を与えているのだろうと思われます。

実際、少し離れた場所ではカモたちに堂々と食べ物を与えている人たちもいました。観光客なのか、白鳥愛護団体の方なのかはわかりませんが。

鳥インフルエンザとは関係なく、基本的には野生の生き物に食べ物を与えるべきではないと考えている自分が、コハクチョウを見たいがために給餌が行われていると推測される観察地に行くことは、自分の中での大きな矛盾です。

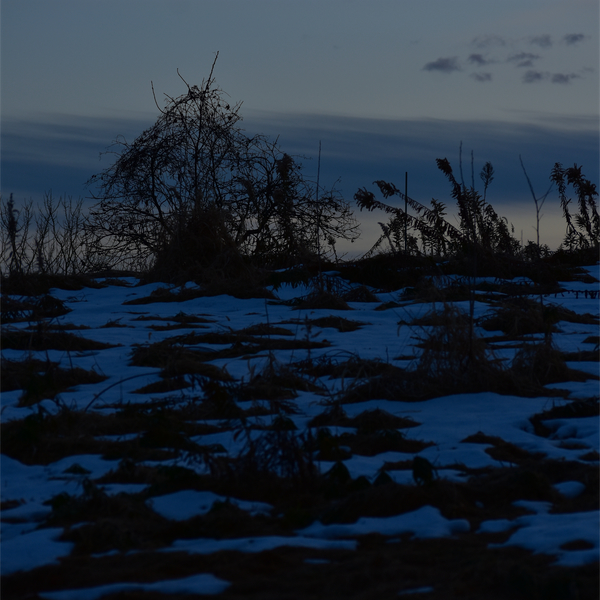

美しい雪と鳥

2024年12月31日記

本格的な雪が来ました。休耕田に立ち並んでいたセイタカアワダチソウも倒れてしまいました。

足跡はタヌキでしょうか、まだ人間が歩いていない橋を渡って先に進みます。

いい道です。

このくらいの雪だと雪かきはそれほど大変ではないし、景色は美しくなるし、言うことありません。

歩いているうちにときどき雲間から太陽が見えました。

わざと収穫しなかったリンゴに頼るムクドリ。

これを餌付けと批判する人もいるでしょうが、害鳥であるムクドリのために実を残す果樹農家はすごいと思います。実際これで多くの鳥が命をつないでいると思います…ということはやっぱり餌付けですね。。

こちらは柿に頼るヒヨドリ。柿はそもそも収穫されない木がほとんどです。

それにしてもヒヨドリってかっこいいと思うんですよね。うるさい、騒がしいと鳥を見る人からも敬遠されがちな鳥ですけど、色だってとてもきれいです。

珍しくアカゲラがいました。

どちらかと言うと山のキツツキで、こういう住宅が近いところにはいない鳥なのですが、これも雪の影響なんでしょうか。食べ物を探すうえであんまり雪は関係ないように思うのですが。この後もアカゲラをここで観察する機会があり、この日だけの偶然ではなかったようです。

ヒヨドリのアタックを受けた直後のアカゲラです。ヒヨドリの多い場所ですから、アカゲラも大変です。

雪の中のホオジロ。美しい風景です。

粉雪を浴びるキジバト。こんな絵を描きたいなと思う風景でした。

梢に止まるカワラヒワの配置もステキデザインでした。この日は見るものすべてが美しく感じました。

最後はどこまでも飛んでいくように見えたなイカルの群れです。

里山山麓冬鳥探し

2024年12月31日記

里にも水辺にも冬鳥が少ないので、まだ山にいるんじゃないの?と里山山麓を歩いてみることにしました。

一瞬アトリっぽい声を聞いたような気がしましたが、遠くでよくわからずじまいでした。

カシラダカとシロハラ、ツグミ、ジョウビタキはいました。冬鳥はこの4種だけ。それでも1か所で見た冬鳥の種数としては今シーズン最多です。今冬はまだアトリにもシメにも会えていません。

観察種はカシラダカなど冬鳥4種のほか、ホオジロ、アオジ、シジュウカラ(↑)、エナガ、コゲラ、カワラヒワです。

少しツグミが増えてきた

2024年12月31日記

12月下旬の畦道探鳥記録です。午後1時半スタート、曇り、気温4℃のコンディション。

主役はやっぱりヒヨドリです。

それからムクドリ。この2種で、この日観察できた野鳥の個体数の、おそらく半分以上を占めると思います。

でもツグミもだんだん増えてきました。地上に降りている姿はさすがになく、梢にいたり、飛んでいるのを見たりという感じです。

その他、ホオジロ、スズメ、ウグイス、ハクセキレイ、ハシボソガラス、オナガを観察です。撮影はできませんでしたがキツネも見ました。

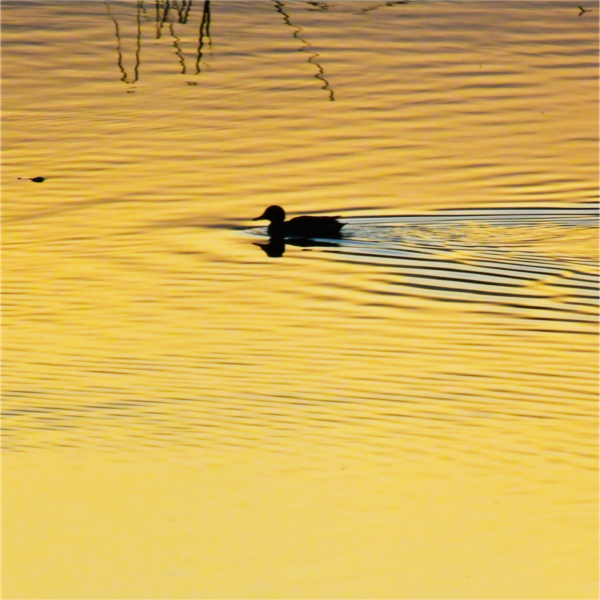

カモたちの様子その2

2024年12月31日記

12月の水鳥観察その2です。

沈んでいく太陽に染まる空の色を映して水面がきれいでした。でも同定には向かない状況です。これはコガモ?画像処理ソフトで暗部を持ち上げてもわかりませんでした。

太陽が沈むと一気に渋い色合いの水面に変わりました。

水面の反射がなくなると観察ができるようになります。やっぱりコガモでよかったようです。他に確認できたカモはヒドリガモ、オカヨシガモ、ホシハジロでした。でもやっぱりここでもカモは少なめでした。

ダイサギの立ち姿と、そのリフレクションが美しかったです。

モズがいました。くわえているのはどうやらドジョウです。

だんだんと色を失っていく空を背景にノスリが電柱のてっぺんに止まっていました。

その他、、セグロセキレイ、ヒヨドリ、スズメ、ウグイス、ハシボソガラスを観察しました。

カモたちの様子

2024年12月29日記

冬の小鳥がなかなか来ないので、水鳥の様子はどうかと思って某池に行ってきました。

最初に目についたのはハシビロガモ。長野ではあまり見られない種類でした。最近はすっかり定着しています。2羽で渦を作って採食しています。2羽以上の渦巻きは見られませんでした。

岸辺にはカルガモ。

少し遠くにホシハジロ。ここでの観察例はあまり多くないので意外でした。逆に毎年よく来ているオカヨシガモが見当たりませんでした。

比較的多かったのはヒドリガモです。でも絶対数としてはいつもの冬よりはかなり少ない数でした。

この池の観察で魅力的なのは、水面の反射が複雑な模様を描いてその中に浮かぶカモを見ることができることです。

その他、オナガガモ、コガモ、ヒヨドリ、セグロセキレイ。

小鳥類の渡来は少ないわけですが、水鳥もやっぱり少なめです。今シーズンはトモエガモは来てくれるでしょうか。

イカルのくちばし

2024年12月28日記

12月中旬のいつもの近所の森です。

ヤブランの実は真っ黒になっていました。さて今シーズン、レンジャクはこの実を食べにやってきてくれるでしょうか。

森の中の鳥は少なく、まともに観察できたのはヤマガラくらい。

林縁の草地でイカルが地上で採食しているのを見ました。少し近づくと警戒して枝に上がってしまいましたが、しばらくじっとしているとまた地面に降りてきました。

くちばしの周りにびっしりとごみが付いています。ウソもそうですし、アトリの仲間はくちばしにこうして異物がついてもあまり気にしない傾向があるように思います。

冬鳥は少ないまま

2024年12月28日記

12月中旬の畦道です。前日の雪はまだ少し残っていました。

桑の木の下には葉が落ちていました。積もった雪が溶けたり、凍りついた霜が溶けたりするときに落葉が進むケースがあるようです。

柿の実をヒヨドリがついばんでいました。

ヒヨドリは数が多く目立ちます。今季は冬鳥がなかなか増えない分余計そう感じるのかもしれません。

人家の脇にあるミツマタの蕾を食べているのを見ました。その後も何度か同じようなシーンを観察しているので、ヒヨドリの好物の一つと言えるのかもしれません。甘くはないと思いますけど。

木の枝からダイブするモズ。

地上でおそらく草の種を探すスズメの群れ。

拡大してみるとなかなかアクロバチックな体勢で食べている姿がありました。鳥の首というのは本当に柔軟です。

水路沿いではキセキレイを見ました。

畑ではハクセキレイ。

その他、ハシボソガラス、カワラヒワ、ムクドリ、キジバト、アオゲラ、ホオジロ、アオジなど。冬鳥は少なく、ツグミは声を遠くで聞いたくらい。あとは住宅地でやっとジョウビタキを見つけたくらいです。

やっとカシラダカ

2024年12月15日記

いつもの近所の森もやっと雪景色です。

色数が乏しくなった森もなかなかよいものです。

このように自然の葉脈標本みたいになっている葉を見つけると嬉しくなります。

この日はエナガday。比較的近くで観察ができました。その他はシジュウカラ、ヤマガラ、コゲラ、そしてルリビタキ。期待していたアトリはだめでした。そういえば今季はまだシメを観察できていません。畦道の冬小鳥は少なめですが、森も同様です。

林縁でカシラダカをようやく見つけました。今季初認です。カシラダカは以前は普通種でしたが、急速に数を減らしていると聞きます。昨冬と同じように見られるとは限りません。冬鳥の渡来が少なそうな今冬はよけいに気になってしまいます。

この近くではシロハラも確認できました。その他、森の入口にある柿の木で食事をしていたたメジロ(↓)、カワラヒワ、トビです。

林縁ではスズメの群れも見ました。

カシラダカ以上に危機感を覚えたニュースはスズメが急速に数を減らしているというものでした。私が歩いている範囲ではそのような実感はありませんが、心配になるところです。

雪の畦道

2024年12月15日記

ようやくまともな積雪になりました。冬鳥を目当てに畦道を歩いてみることにしました。

アメダスでは9cmでしたが、水分の多い雪で気温も高く、ナンテンは水滴をまとっていました。

セイタカアワダチソウに覆われていた休耕田もモノトーンの眺めに。

雪の中のハシボソガラスとキジバトです。

残されたリンゴの実にヒヨドリが集まっていました。

こちらはムクドリ。

もちろん柿もヒヨドリとムクドリに大人気。しかしツグミの姿がありません。時折声は聞くものの、結局この日姿を見ることはありませんでした。渡来はいつも通りだったと思うのですが、数が増えてきません。

ホオジロの数は増えましたが、期待していたカシラダカを見ることはありませんでした。ベニマシコの声もあまり聞くことがありません。今季は冬小鳥はどうも数がかなり少ないようです。

1羽のハシボソガラスが何度も繰り返し杉の木にアタックするように飛んでいました。もしかしたらこれはモビングかも…と思って梢のあたりを双眼鏡で見てみると、オオタカが潜んでいました。

このオオタカの出現が今回のハイライトで、あとはムクドリとヒヨドリばかり。

ムクドリの飛翔写真を撮ってみました。4枚目は何かがムクドリから落ちています。糞をしながら飛んでいたということでしょうか。撮っているときはわかりませんでした。

ヒヨドリが大騒ぎしていた現場。

葉っぱを食べていたようです。リンゴや柿以外にも畑の葉物野菜を食べているのを見たことがありますが、クズでしょうか、こんなのも食べるのですね。

最後にキセキレイを見ておしまいです。

12月初旬の近所の森

2024年12月8日記

いつもの近所の森を一回り。かなり落葉が進みました。

アトリやシメを期待したのですがそれは空振り。鳥影は薄く、ヒヨドリ、シジュウカラ、ヤマガラ、コゲラ、ハシボソガラスくらいでした。

マムシグサ。

ウバユリ。

太陽がすぐに低くなるので、森の中に光が差し込みやすく、まだ落ちていない葉が照らされてとてもきれいでした。

まもなく雪が来るでしょう。

12月初旬の畦道

2024年12月8日記

12月に入ってからはなかなか外を歩けていません。これは12月初旬に畦道を歩いた時の話です。お昼前、曇り、気温8℃。この時季にしては暖かい日でした。

もうトンボや蝶などの昆虫の姿はほとんどなく、時折蛾が飛んでいるのを見ただけでした。

一時期この辺りを黄色に染めていたセイタカアワダチソウもおしまい。

これも草紅葉というんでしょうかね。ギシギシ。

外来の植物は強いです。

鳥はヒヨドリ、ムクドリ、ツグミ、モズ、カワラヒワ、ベニマシコ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ハシボソガラス、ホオジロ、ウグイスを確認です。