野外手帳

-2024年7月

家の周りで

2024年8月7日記

7月最後の記事は家の周りのいろいろの記録。

(1) 地区の朝清掃を終えて帰ってくるとアンテナにノスリ。スマホ撮影。

(2) サトイモをセスジスズメに盛大に食べられたので、まず大きい個体はサトイモから離して蛹化促し、残ったまだ小さかったのはもう少し食わせて終齢幼虫になったらケースに移し、蛹化と羽化の観察をしようと思っていたら、ケースを買ってきた日にみんな食草を離れてしまいました。土の中で蛹になってしまったよう。一日遅かったです。

(3) バジルにやってきているトモンハナバチ、前回の写真は今ひとつだったので撮り直してみました。

(4) ハグロトンボが今季は庭に居着いています。オスとメス。トンボなのにあまり飛びたがらない人達です。

(5)庭と畑でそんなことをしている私を見下ろすスズメ。

(6)あまりにも暑いので日が落ちてから畑の草取り。すでに眠ろうとしていたヤマトシジミを邪魔してしまいましたが仕方がないのです。

7月3回目の戸隠 その3(虫と鳥)

2024年8月5日記

その1でも少し虫については触れましたが、ここでは鱗翅中心の報告です。

ミドリヒョウモン。

ウラギンヒョウモン。

ヒョウモンはこの2種。

タテハチョウ科でもう1種、ヒメキマダラヒカゲ。その他クロヒカゲも合わせてタテハチョウ科は4種。

ウラゴマダラシジミ。

ルリシジミでいいでしょうか。

トラフシジミ。

シジミはこの3種。

スジグロシロチョウまたはヤマト。相変わらず見分けられません。

シロチョウ科はこの1種。

蛾は葉裏に隠れてしまうものは全部スルーしました。

止まると地味ですが、飛ぶと真っ赤なベニシタヒトリ。ホシベニシタヒトリとの区別は今ひとつはっきりしませんが。

モンシロドクガ。

蜻蛉も少し。その1ではアキアカネを紹介しましたので、その他にもう1種。

アキアカネ以上にノシメトンボが多かったです。

そして鳥です。

ゴジュウカラ。

木道に出てきたアカハラ。

これはアカハラの幼鳥でいいでしょうか。

池にはカイツブリ。こうしてみると保護色です。中央やや左にいます。

親から食べ物をもらっていました。

野鳥確認種はゴジュウカラ、アカハラ、カイツブリのほかに、アオジ、ノジコ、クロジ、コガラ、ヒガラ、エナガ、コゲラ、キバシリ、キジバト、ホトトギス、ハチクマです。

蕎麦畑を見て帰りました。

7月3回目の戸隠 その2(実とキノコ)

2024年8月5日記

その1のつづきです。

トチバニンジン。栃葉という名前ですので、葉がどれだけトチに似ているのかというと、こんな感じでした(↓)。

名乗るほどか?と思ってはしまいますが。

ヤブデマリの実はいよいよ鮮やか。

コマユミの実はまだまだ青い。

そしてキノコ。ここのキノコといえば気になるハナビラタケ。

あちこちに株がありました。

これまでの中で一番株の数としては多い感じがします。

中にはこんなに大きなものも。後ろのカラマツの幹と比べてみてください。

その他のキノコは同定せず一覧にしました。すみません。

きっと種類は重なっていることでしょう。

次は虫と鳥編。

7月3回目の戸隠 その1(新顔続々)

2024年8月5日記

7月下旬の戸隠です。

シキンカラマツは一番いい時期を過ぎてしまった感じでした。前回来たときはまだつぼみだったのです。それから2週間空いてしまったので、見頃はその間にあったのでしょう。それぞれの花の季節はあっという間です。

月に3回来てもぴったりに会えないというのは難易度高いです。

秋のイメージが強いミゾソバが開花です。

平地でも見られますが、下界ではそれこそ秋のど真ん中、10月頃に咲く花です。

ゲンノショウコ、キンミズヒキ、ヌスビトハギ、ノブキ。盛夏から秋にかけての花が続々と開花。もう夏も真ん中を過ぎたんだと思いました。

ノブキの花は地味ですが、アリがやってきているところを見るといい蜜が出るのでしょう。やがて遊歩道の脇にはノブキが林立するようになるはずです。

毎年見逃していた花をやっと撮ってきました。この花も地味なのであまり気に止まらないのですよね。ホソバガンクビソウです。ガンクビとは雁首で、キセルの曲がっている部分のことだとか。キセルって本物を見たことがありません。

葉に美しい水滴を宿していたカライトソウも開花です。今回は水滴は全くありませんでした。その仕組みがやはり気になります。開花とは関係あるんでしょうか。

コオニユリ。湿地帯のあちこちに立っていました。

タチアザミ。

いろいろな昆虫がタチアザミに集まっていました。

左上はハサミムシの仲間、右上はアカアシカスミカメ、左下はミバエの仲間、右下はトラマルハナバチでいいでしょうか。

オオウバユリも開花。

ここにもハサミムシの仲間がいました。

マルバダケブキも開花。こうしてみると2週間ぶりの森では今季初の新顔の花がずらりです。

マルバダケブキのつぼみに止まるのはアキアカネ。

ノリウツギも今季初。装飾花を持つ花は多く、またよく似ているので、自分なんかは季節で見分けている感じです(それを見分けると言っていいのかどうかですが)。

オカトラノオも今季初のような。

ヨツバヒヨドリも確か前回はまだ開花していませんでした。

これらは前回も咲いていた花。キツリフネ、メタカラコウ、クガイソウ、そして右下のタマガワホトトギスはもう残りわずかでした。

これからの花の紹介。

まんまるつぼみのレンゲショウマ。

8月の楽しみはやっぱりこのレンゲショウマです。

サラシナショウマ。ここに吸蜜に訪れる鱗翅類も楽しみです。

同じような意味でヒュウガセンキュウも楽しみ。蝶には大人気。

コバギボウシはもう咲く寸前でした。

ずっと楽しませてもらったエゾアジサイはだんだんと鮮やかさを失ってきていました。

次は結実とキノコです。

更待月

2024年8月4日記

月齢18.2、7月下旬の月です。

10時頃、昇ってきたときには雲をまとっておぼろ風。

だんだん雲が取れてきました。

庭と畑のムシムシさらに

2024年8月4日記

このつづきです。

終齢幼虫を強制退去させて小さいのだけ残したセスジスズメですが、あの小さかったイモがぐんぐん大きくなってきました。終齢幼虫になったらケースに入れて蛹化と羽化を観察しようとこの時点では計画していました。顛末はのちほど。

アカスジカメムシは引き続き在廊しています。

マメコガネの様子も相変わらずです。

バジルに来ていたトモンハナバチ。

庭木に絡みついていた謎のつる植物の正体はガガイモでした。花が咲くのを待ちましょう。

月齢15.2

2024年8月4日記

7月下旬の満月。

まだ高度が低い頃。

少し高く昇ったとき。

雲絡み。

日付が変わった頃。

分単位で姿を変える雲。

雨の畦道にいろいろ思う

2024年8月3日記

7月中旬の畦道散歩、小雨の中を歩いてみました。写真は青リンゴ。

濡れたヤブカンゾウの美しさを愛でながら歩いていきます。

じっとりとした空気感にぴったり合う花です。雨でも歩いてみるといいことがあるなと思える姿でした。

ベニシジミがヤブカンゾウで吸蜜中、図らずも保護色になっていました。

雨で美しかったのはヤブカンゾウだけではありません。ヒルガオもよかったです。園芸種の写真も撮るのですが、やっぱり野の花はいいなと思います。それは人のために咲いていないところです。人が見て美しいように改良されていないのに美しいのがいいです。

どうですこの造形と色。

ヤブランを見つけました。

休耕田で食べ物を探すセグロセキレイの幼鳥たち。

見守る親鳥。

こちらはムクドリの集団。

くちばしで地面というか草というかをこじ開けて食べ物を探す様子が興味深いと思います。

鳥たちが菜食していたところのように、草刈りが定期的にされている田んぼもあれば、草地化してしまっているところもあります。上の写真の場所は、稲作が行われているときにはいろいろなトンボがいて面白い場所でした。田んぼの環境に依存していた生き物はどんどん減ってきています。農業従事者の高齢化もあって、年々こういう場所が増えていきます。

米が作られなくなると、スズメたちの動向にも影響があるでしょうか。

このキジバトが止まっている針金が張り巡らされてる場所は、おそらく果樹の栽培が行われていたと思うのですが、今はただの荒れ地になっています。これまで政治は農業を守ってはこなかったので、いずれこうなることは自明でした。今頃になって米の自給も危なくなったとか騒いでいて、なんと近視眼的な認識だったのかと感じてしまいます。

カワラヒワ。

まだ若いモズ。

家につく直前、これまで見たことないクモを見つけました。調べてみるとフノジグモだそうです。文一の「クモハンドブック」には載っていませんでした。

この腹部の模様が「不」の字に見えることからの命名だそうです。きっと個体差が大きいのでしょうね。この個体については「朱」の字って感じでした。色もそうですしね。

すぐ近くには水滴が美しいクモの巣がありましたが、フノジグモはカニグモの仲間でこのような網を張らないので、家主は別グモですね。

庭と畑のムシムシつづき

2024年8月3日記

前回の畑の記録の翌日の話です。7月中旬。

セリ科の花にアカスジカメムシがやってきていました。見ると結構テンションが上がる虫で、それはなんといってもこのデザインです。某有名サッカーチームのユニフォームがこれを模していることはよく知られています(嘘です)…という話はこの間書いたばかりでした。

まるで雲の上を歩いているかのようでした。別カットを写真倉庫にも上げておきます。

セスジスズメと同じく、数本生えているこの花の匂いを嗅ぎつけてなのでしょうけど、ここにピンポイントでやってくるというすごさ。

さて昨日見つけたセスジスズメ。サトイモ食べ放題です。

まだ小さい頃の紋は黄色一色なのに(↑)、大きくなると赤が入ってくるのですね(↓)。

尾角にカメムシの仲間が止まっていて、ちょっとおもしろかったです。

さてセスジスズメですが、このままだとサトイモの葉を食い尽くしてしまってこちらとしてもそれは困るので、終齢幼虫はここらでお引き取り願って蛹化を促すことにしました。

バラにはマメコガネ。

セスジスズメのイモムシ

2024年8月3日記

ジャガイモを掘った日のこと(7月中旬)。

ヤイトバナが咲き始めでした。

ナガコガネグモが夕日に半分透かされていました。

これまで全く気付かずにいたのですが、サトイモにこいつが大量発生していました。セスジスズメのイモです。イモを掘った日にイモにつくイモを見つけるとはこれいかに。

まだ小さいのもいました。

これはちょっとかわいいショットになりました。親子のように見えますが、兄弟姉妹という関係性ですね。黒い体に並ぶ紋が鮮やかでグラデーションにもなっていて、とても美しいイモムシです。尾角がピコピコ動くのもポイントが高い点です。

せっかくなので少し手にも乗ってもらいました。

これまでうちの畑のサトイモにセスジスズメがついたことはありませんでした。ここに芋虫がいるということは、住宅街の中にある数株のサトイモを成虫が見つけて卵を産み付けていったということです。昆虫の食草にたどり着く能力は本当にすごいと思います。

7月2回目の戸隠 その2(虫と鳥)

2024年7月27日記

クロヒカゲ。

クジャクチョウ。

ウラゴマダラシジミ。

これは同定に苦労した甲虫。手持ちの図鑑にはなくweb検索でナガハナノミの仲間と見当をつけました。ヒゲナガハナノミでしょうか。

こちらのカットですと特徴的な触角の形がよくわかります。

ヒゲナガハナノミらしいとわかったとき、てっきりヒゲナガ/ハナノミかと思ったのですが、ヒゲ/ナガハナノミということです。ナガハナノミ科なので。マルハナノミ科もあるようです。ハナノミとは花蚤で、花に来る小さい虫という意味があるらしいとか。

前も見かけたオオヘリカメムシでいいでしょうか。

その1にも載せましたアキアカネ。

ザトウムシの仲間。このあたりは同定するすべさえ持っていません。

鳥にいきます。

アオジ、クロジ、アカハラ、クロツグミ、コサメビタキ、コガラ、エナガ、ゴジュウカラ、ウグイス、コゲラ、イカル、キジバト、キセキレイ、ハチクマ、ホトトギス、カイツブリを記録しました。

写真はアオジとカイツブリのみです。アオジは結構近い距離で囀ってくれました。

7月2回目の戸隠 その1(花など)

2024年7月27日記

今年は戸隠通いを重点にしています。5月3回、6月3回、7月はこれで2回目。ヒュウガセンキュウがもりもり大きくなってきました(右下)。

今回のトピックはタマガワホトトギスの開花時期にちょうどだったこと。

クガイソウも咲き始めでした。

レンゲショウマのつぼみがでてきていました。楽しみです。

シキンカラマツのつぼみはもうすぐ開きそうな段階。どんどん季節が移っていきます。

シキンカラマツにアキアカネが止まっていました。

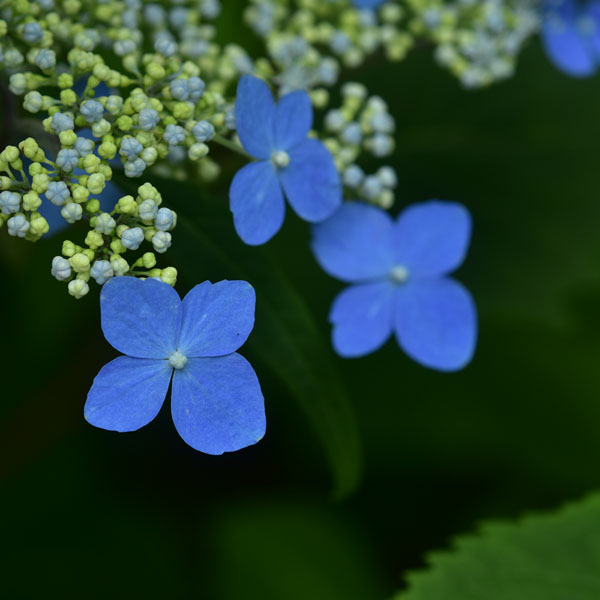

エゾアジサイはまだまだきれい。

その他の花々。ハクサンフウロ、ドクゼリ、メタカラコウ、オニシモツケ。

ハナビラタケを見つけました。食べられるということですが、戸隠でしか見たことがないので試したことがありません(ここは採取が禁止されています)。

小さな株もありました。

未同定キノコつやつや。

とてもきれいだったサンカヨウの実はしなびて落ちてしまっていました。今季は芽生えから花、実と通してその姿を楽しむことができました。

その他の実。サワフタギ、シロバナノヘビイチゴ、ニワトコ、ヤブデマリ。

その2に続きます。

ヒグラシ初鳴

2024年7月27日記

これを書いているのはもう7月も終わりです。ヒグラシの声を初めて聞いたのは7月7日のことでした。夕方に畦道をぐるっとひとまわりする中で、声を耳にしたのでした。

平地でのセミの初鳴はこれでツクツクボウシ以外は記録できました。

一番早かったのはニイニイゼミ(6/22)。そしてヒグラシ(7/7)、続いてアブラゼミ(7/20)、ミンミンゼミ(7/22)でした。

7月1回目の戸隠 その3(虫と鳥)

2024年7月21日記

その2の続きです。まずは鱗翅。

クロヒカゲ。

ヒメウラナミジャノメ。

ウラギンスジヒョウモンでいいでしょうか。今季初めて見ました。準絶滅危惧種。オオウラギンスジヒョウモンはもっと前翅がとがって見えるようです。

他にタテハチョウ科ではミドリヒョウモンを見ました。

スジグロシロチョウの仲間。この写真だけでは私にはヤマトなのかそうでないのかはわかりません。

ヒメシジミと思われます。準絶滅危惧種。

ゴイシシジミ。

未同定。

蜻蛉。

サナエトンボの仲間。トンボハンドブックで調べましたが、この写真だけではその先に進むのは厳しかったです。

半翅。

セアカツノカメムシ。「日本の昆虫1900」の写真はもっと褐色味が強いものですが、webで調べるとこの色彩の個体が一般的。「日本の昆虫1400」はこのタイプが掲載されていて、どうしてこうなってしまったんですか。角の先端は黒。

膜翅(ハチ目)。

オナガバチの仲間でしょうか。未同定。

野鳥。

ゴジュウカラ。

シジュウカラ。

コゲラ。ほかにコガラ、ウグイス、アオジ、イカル、キビタキ、コルリ、アカハラ、クロツグミ、キバシリ、モズ、キジバト、ホトトギスなど。

帰り際に雷鳴が聞こえてきて、車に戻る頃にはぽつぽつと雨が当たり始めました。そして間もなく激しい降りになりました。

7月1回目の戸隠 その2(実と葉)

2024年7月21日記

その1の続きです。まずは結実シリーズ。

シロバナノヘビイチゴ。人間が食べても美味しいそうです。

クリンソウ。花のつき方が九輪に似ているからクリンソウという説明を見ることがありますが、この実のつき方こそが九輪にそっくりだと思います。

ニワトコ。

サンカヨウ。微妙な色の変化が美しいです。

シラネアオイ。

ズダヤクシュ。

次は葉っぱシリーズ。

カライトソウの葉は今回も水滴を付けていました。

なんでこんな色になったのかのエンレイソウ。

コバイケイソウは今年は咲かないのでしょうか。もう葉が枯れ始めています。

セリ科の植物。センキュウの仲間だということはわかるものの、なにセンキュウなのかまではわからずじまいでした。戸隠で見られるものは、以前はオオバセンキュウとされていましたが、近年の研究ではヒュウガセンキュウとわかったそうです。私などには見分けがつかなくて当然です。

この茎から新しく枝分かれをする部分がなんとも魅力的です。ヨコバイの仲間がくっついていました。

その3に続きます。

7月1回目の戸隠 その1(主に花)

2024年7月21日記

ここから7月の記録です。今年の重点戸隠7月1回目、7月上旬です。

11時から歩き始め、曇り23℃のコンディション。

とてもうつくしいエゾアジサイが見頃を迎えていました。

この青がたまらないです。

ケナツノタムラソウも前回に続いてたくさんありました。

新顔はメタカラコウ。

ヨツバヒヨドリも開花間近です。

庭木でよく見かけるヤマボウシ、山で見るととても趣深く感じるのはなぜでしょう。

もう終わりかと思っていたコバノフユイチゴは、開花時期にずれがあるのでしょうか、またもちなおしていた印象です(左上)。

ヤマブキショウマ(右上)など。

ウバユリまたはオオウバユリのつぼみ。

ヤマホタルブクロ。

キツリフネが咲いていたのにはちょっとびっくり。

カイメンタケ、どんどん大きくなってきました。

これはなんでしょう。変形菌のクダホコリでしょうか。

その2に続きます。