野外手帳

-2024年2月

ヒレンジャクから始まって

2024年3月17日記

2月最後の里山歩きです。

車を置き、歩き始めた山麓のリンゴ畑で聞き覚えのある声が。

なんとヒレンジャクの群れです。10羽くらい。サプライズでした。

山歩きなので荷物にいれるかどうか迷った望遠レンズ、やっぱり持っていて正解でした。

山道はこんな感じのうっすら雪。足元装備はミッドカットのトレッキングシューズでしたが、それで大丈夫そうです。

レンジャクに続いて登場は、この幸せの青い鳥、ルリビタキです。

登山道に沿って少しずつ移動していってくれたおかげで、たっぷり見ることができました。追いかける形になってしまってちょっと申し訳なかったです。

ルリビタキと同時に現れたアトリです。

トレイルランニングをしている方とすれ違ってからエナガの群れに行き会いました。かなり近くて、幸せな時間を過ごすことができました。

何人かのハイカーと会いましたが、珍しく双眼鏡を持った方ともすれ違いました。

さらに登っていくと再びルリビタキ。さっき見たのとは別個体です。

しゃがみこんで見ていると地面に降りて採食を始めました。

イスカの声があちこちからしていますが、なかなか見つけられませんでした。でも辺りを飛び回っている姿を1度だけ見ることができました。写真はもちろんありません。

山頂近くでヒガラを見ました。今日は鳥影の濃い山です。

下山は別ルートで。ウソの声が聞こえていました。

アカゲラ、コゲラ、シメ、シジュウカラ、ヤマガラも観察。

もうすぐ山麓というところで再びエナガの群れ。それからピオンピオンというこれまで聞いたことのない声。でもその後すぐにジャージャーという声がして、この謎の声の主はカケスだと判明しました。

下山して畑の脇を通って駐車場所へ。この畑ではミヤマホオジロの群れ。ここでは初めてかも。あとホオジロとシロハラ、ツグミ、ヒヨドリを確認。

ヒレンジャクから始まって、この日は鳥運に恵まれた山歩きになりました。

赤いアカゲラと大きなコウモリ

2024年2月26日記

夕方のいつもの近所の森。気温はなんと18℃。まだ2月ですよ。ヤマガラとヒガラは囀っていました。ドラミングが聞こえてきて、キツツキたちも春の気分のようです。音の主はアオゲラでした。

でも太陽が雲に隠れるとぐっと体感温度が下がりました。

アオゲラを見た後、コゲラ、アカゲラも確認。シジュウカラは地面で採食。エナガ、メジロ、ジョウビタキ、ツグミ、ヒヨドリ、ウグイス、ハシボソガラスなどを確認しました。

今回の特記事項1つ目はシロハラの観察です。今年はなぜか観察機会がほとんどありませんでした。この日この森では何度も観察。今までどこにいたのでしょう。

特記事項の2つ目は夕日に染まった赤いアカゲラを見たことです。太陽はしばらく雲に隠れていたのですが、一瞬夕日が森の中に差し込み、その光がアカゲラを照らしました。アカゲラがさらに?赤く染まってなんとも美しい光景でした。下で見上げていると、アカゲラが幹をつついて飛ばす木の皮がばらばらと大量に落ちてきました。

特記事項3つ目は、大きなコウモリを見たことです。その飛ぶ姿を見て、最初はチョウゲンボウかと思いました。かなりのスピードで飛び回り、素早く反転を繰り返していました。もちろんアブラコウモリではありません。

Mastodonのfedibirdで引き続きお世話になっているまぐぴさんによると、ヤマコウモリの可能性があるのではないかということです。検索してみると、体毛や翼は濃い褐色、翼の形は狭く長いという特徴は合っていると感じました。

というわけで収穫の多い森歩きになりました。

春めく畦道

2024年2月26日記

よく晴れた日曜日、歩き始めの気温は6℃でしたが、帰ってくる頃には10℃を超えて暑いほどでした。

オオイヌノフグリ。

ヒメオドリコソウ。

ホトケノザ。

春の花たちが咲き始めて、マイクロレンズとパピリオが楽しい畦道でした。

ナナホシテントウも動き始めていました。

鳥はスズメ、カワラヒワ、シジュウカラ、アオジ、ホオジロ、キジバト、ツグミ、ヒヨドリ、ムクドリ、モズ、ハクセキレイ、オナガ。

下の画像のヒヨドリは、設定を間違ってかなりのアンダーで撮ってしまったものですが、画像ソフトで修正したらそれほど変には見えません。

歩いている最中、急に腹痛に襲われてあわてて帰宅、間に合いました。

やっとここでもミヤマホオジロ

2024年2月26日記

夕方の里山山麓です。

毎冬この場所で観察できていたミヤマホオジロに、ここでは今季初めて出会うことができました。

ヤマガラ2羽。

シジュウカラは盛んに囀っていました。あとカワラヒワもキリコロと華やかな春っぽい声で鳴いていました。

その他はカシラダカ、ホオジロ、ミソサザイ、エナガ、ヒヨドリ、ツグミです。

ここでも前回の記事と同じく、ウソをちょっと期待していましたがだめでした。

2月中旬いつもの近所の森

2024年2月26日記

2月中旬、いつもの近所の森です。

午後2時から、気温は12℃。

月齢4まで下の記事のように撮影をしたのですが、その後天気が悪く、この日の上弦の月(月齢7.2)まで月を見ることはありませんでした。

例年になく暖かい冬なので、もうスミレが葉を出していました。これは毎春ニオイスミレが出てくるエリアですので、たぶんそれです。

森の中では、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒガラ、コゲラが混群を作っていました。その他エナガ、ヒヨドリ、ツグミ。ジョウビタキ、カワラヒワ、シメ、ホオジロ。シメはぐぜっていました。

林縁に出るといきなり上空にオオタカが飛び、それをモビングするハシボソガラスを見ました。

森に隣接する建物の前でジョウビタキを撮影。

ウソとかレンジャクとかいないかな…と思って歩いた森でしたが、その目的は果たせませんでした。

三日月前後

2024年2月25日記

月齢2.2(2/12)

月齢3.2(2/13)

月齢4.2(2/14)

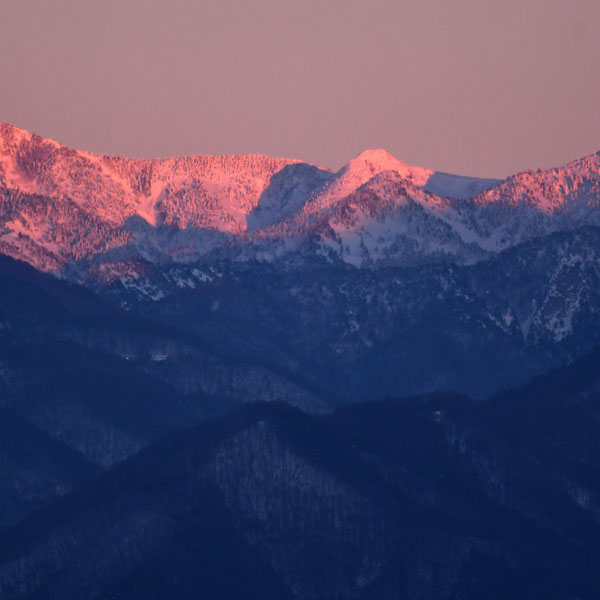

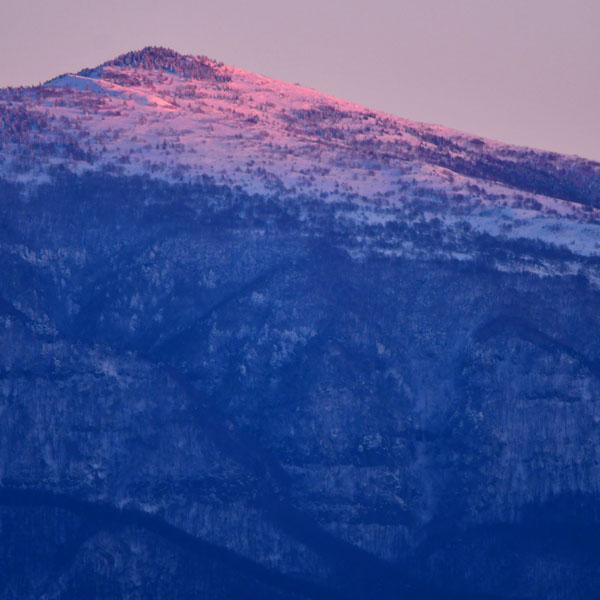

残照見事

2024年2月21日記

あまりにも見事な志賀方面の眺め。

ドイツ語ではアーベントロート(Abendrot)、夕日が山を赤く染める現象のことです。ネットで検索してもぴったり来る日本語にはなかなか行き当たりません。「山で見る夕焼け」ではなんだか語感が悪いです。

いろいろ考えているうちに、東山魁夷の「残照」という作品をふと思い出しました。絵にはこのような見事な赤は表現されていませんが、平地では沈んでしまった夕日が、まだ高い山の山頂近くを照らしている様は、まさにアーベントロートの風景です。なのでこの言葉が一番いい日本語訳かもしれないと思うようになりました。

東山魁夷の「残照」についてはこちらのリンクから。

→東山魁夷記念一般財団法人「東山魁夷主要作品>1920-1940年代>残照」

それにしても素晴らしい。夕日に染まる山肌に心奪われるひとときです。

本当に美しい色に染まるのはほんの数分で、急激にバラ色は失われていきます。

山の色はしばらく空に残り、やがて消えていきます。もっとも「残照」という言葉には、山だけではなく雲や空に残る陽の光という意味があるようですから、これもまた残照と言えるのかもしれません。

藪に潜むミソサザイ

2024年2月21日記

夕方近くになって里山山麓に入ってみました。登山口に車を停めると、山から下りてきた2人組のハイカーがスパッツを外しているところでした。

花粉症持ちには、スギが花粉を蓄えているっぽくみえる赤い姿を見るのはあまり気持ちのいいものではありません。もちろんこれは花粉が赤いわけではなくてですね、冬になると葉が赤くなるのは葉にロドキサンチンというカロチノイドが蓄積するからだそうです。

山道に入っていくと雪が出てきました。鳥影はほとんどないので、適当なところで引き返します。

雪のないところまで降りると、藪の中からミソサザイの地鳴きが聞こえます。

双眼鏡で丹念に探していくと、やっと見つけることができました。

双眼鏡だとわりとわかるのですが、ファインダーに切り替えるとなかなか難しいです。すんなりピントが合うわけがありません。上の画像にいるミソサザイがわかるでしょうか。

ここにいます。結局開けたところに出てくることはなく、藪の中に潜みながら移動していきました。

さらに下ると夕日に照らされたカシラダカを見つけました。この個体の他にも数羽いて、群れで行動していました。

その他、ヒヨドリ、ツグミ、ジョウビタキ、エナガ、シジュウカラ、ヤマガラ、アカゲラ、アオゲラ、コゲラ、ウグイス、アトリ、ホオジロを観察しました。

具合が悪そうなツグミ

2024年2月19日記

前の記事の翌日の畦道です。我ながらよく飽きずに歩けると思います。

この日の歩き始めは小雪舞う天候でした。でもどんどん晴れ間が広がってきました。

この日は全体的に鳥が遠目。上の写真はみんな大トリミングです。アオジ、ムクドリ、久しぶりのシメ、モズ。

雪の上を走るツグミです。こうして見ると、ツグミの脚はやっぱり結構たくましいです。

たくさんのスズメが地面に降りていました。ちゅんちゅく騒がしいのでばればれなんですが、画像としてみるとかなり優秀な保護色なんだと思います。

私の存在なんて気にしていないように見えて、でもちょっと急な動きをしたりするとばっと飛ばれてしまいます。

そして近くの木に止まって様子を伺い、おそらくスズメ基準で安全だと思うとまた地上に降りてくる感じです。

家の近くまできたらエナガがいました。

普段はここにはいないので、森以外の畦道で見るとやや意外な感じがします。

冬にはより里に近いところで見られる傾向にあることは確かです。

冬にはより里に近いところで見られる傾向にあることは確かです。

メジロも混じっていました。

少し気になったのは最後に見たツグミです。このツグミ、前日も同じ場所で見た個体だと思われます。

そう思ったのは、前日見たときもこの日も、近くまで行ってもなかなか飛ばないという点で共通していたからです。双眼鏡で見たときには気づかなかったのですが、画像を見ると嘴を開けているのがわかります。これはたまたまそういう瞬間を撮影したのではないようです。何枚も同じような画像がありましたから。

夏に嘴を開けているムクドリやカラスなどを見たことがあります。その口開きは体温を逃がすためですが、今回のツグミはもちろんそういうことではないでしょう。

この様子と人が来てもあまり逃げようとしなかったことから、もしかしたら体調が悪かったのかと思いました。この後も何回かこの道は歩きましたが、この具合の悪そうな姿とは出会っていません。

2月大雪の後

2024年2月19日記

ここから2月の記録です。

この数日前に長野市としては記録的な大雪が降りました。積雪深は30cmとものすごく積もったわけではなかったのですが、12時間降雪量は観測史上最多だったとのこと。

でも、基本暖冬の今冬はその雪も造作なく溶かしはじめていました。

畦道周辺に残る雪はこんな感じ。

ちょっとショックだったのは、畦道の途中にあった数本のクルミの木が伐採されてしまっていたことです。被写体としても結構好きだったので残念でした。

雪から顔を出し始めた地表ではツグミが盛んに採食していました。もうすっかり地上ツグミが主流です。

ツグミと一緒に地面にいたのはムクドリ。

そっと観察していてもこうしてすぐに警戒されてしまいます。

それでも見るのをやめないと枝に上がりさらなる警戒態勢。そのうち飛ばれてしまいます。そんなに嫌わなくてもいいのにと思ってしまいますけど、仕方ないですね。

日当たりのいい場所では先日大雪が降ったなんてことを感じさせないオオイヌノフグリの群落が見られました。

そして今年初めて見る冬越しの蝶です。地面に降りたところを撮りました。キタキチョウです。こんなに早く、2月上旬に舞う蝶を見るなんて、やっぱりこの冬がいかに暖かいかということです。

赤いスイバの葉。冬を越してますます鮮やかになってきました。

畦道の鳥たち。左上からホオジロ、カワラヒワ、スズメ、ヒヨドリ。他にはアオジ、ハシボソガラス、オナガ、キジ、キジバトなどを見ました。

畦道からいつもの近所の森に接続。ここではシジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、コゲラ、ベニマシコ、アトリを見ました。ここでのベニマシコはあまり記録にありません。

アトリは比較的じっくり見ることができました。

地上採食のアトリたちです。かなり長い間観察できました。これほど警戒されなかったのは珍しいです。

森を抜けたところでジョウビタキも見ることができました。

再び畦道を経由して家まで帰ります。