野外手帳

-2023年1月

いつもの畦道でなんと深山

2023年3月6日記

1月最後の畦道です。自宅を10時発、気温はマイナス2℃。

雪が積もるのは面倒くさいですが、見慣れた景色が一気に美しく一変するのはたまらなく好きです。

こんな鳥たちが残した痕跡も、雪あってこその芸術の一つです。

雪の里山をバックにハシボソガラスも絵になります。

朝はマイナス8℃まで下がったので、表面霜ができていました。このきらめきも雪と寒さが生み出した美です。

見る角度によって虹色に色づいて、もう素晴らしいの一言。一歩進むたびにきらきらと瞬く感じで、写真ではこの表面霜の美しさの1/100も伝わらない感じです。

この日はなんと空にも虹色が出現。彩雲です。

この間のヤマシギのようなサプライズはさすがにそうそう起こらないと思っていたのですが、この日も珍しいお客さんに出会いました。

それはこのミヤマホオジロです。この畦道では初記録。まさかここで「深山」を見ることができるとは思いませんでした。

森のち池

2023年3月6日記

1月末のいつもの近所の森へ。午後3時でマイナス2℃でした。

気温が低いのは関係ないと思うんですが、鳥がいません。辛うじてヤマガラ、コゲラ、シロハラを観察できました。

というわけで、池へ転進。最近こちらで増えつつあるハシビロガモのぐるぐる食事風景を見たり…

いつもより近くに来てくれたトモエガモを見たり…

(こちらはメス)

(氷上の皆さん)

相変わらず1羽だけ飛来しているオシドリを見たり…

(こちらはトモエガモとオシドリのコラボ)

オオバンの写真を撮ったりしました。

(こちらは最後に見たシメ)

いつもの畦道でまさかのヤマシギ

2023年3月5日記

忙しがっているうちに2月は逃げるように去り、3月になってしまいましたが、記事はまだ1月下旬のものです。まだまだ雪が残っていた日の、用水沿いの道の探鳥です。

今はもう雪はありません。このスズメは冬を越せたでしょうか。

用水の中の草地に下りては食べ物を探していたカワラヒワ。

水辺を見つめるモズ。

流れの中に佇むシギを発見。アオシギ来たか!と思ったのですが、これはタシギ。でもここでは久しぶりなのでこれはこれで嬉しい出会いでした。

あれ、またタシギがいる!と思ったら、なんとヤマシギではありませんか。歩く際に脚がすごくでかく見えて、それが印象的でした。

帰宅する道沿いの用水だったので、最終的には飛ばしてしまいましたが、その後「うわー!」って感じの変な声が出ました。

なんということのない普通の農地を流れる用水とそれに沿う畦道ですが、毎週のように歩いていればこのようなまさかという鳥との出会いもあるということです。

鳥の足跡

2023年2月19日記

1月下旬の畦道です。前夜からの雪はこの冬何度目かのまとまった積雪になりました。

雪面には小鳥の足跡がありました。ものすごく尊いものを見たような気持ちになります。

足跡の主はホオジロかもしれませんし、そうではないかもしれません。

ベニマシコもときどき雪上に降りて採食をしていました。

11時でマイナス2℃、スズメは丸く膨らんでいました。

カキにはスズメが、リンゴにはシロハラが来ていました。

カモと結氷

2023年2月12日記

某池のトモエガモ再び。

冷え込みで一部は結氷していました。氷が張るとカモは得てして上に乗りたがるように感じます。前にも同じようなことを書きましたが、水に浮いているより楽なんでしょうか。人間としては浮いている方が脚とか疲れないんじゃないかと思ってしまうのですが。

もっとも楽とか疲れないとか、そういう基準で考えてしまうことは擬人化の一つなのかもしれません。そうではない、何か合理的な説明ができるのかもしれないなと思ったりもします。

あと、これもずっと前にいつか書いたことのように思いますが、カモに限らず小鳥でもなんでも、鳥は脚が冷たくないのかってことはよく思います。

1羽だけいるオシドリのオスは見られたり見られなかったり、この日はいました。

寒い朝

2023年2月12日記

1月の畦道下旬編です。朝はマイナス7℃まで下がりました。冷え込んだので霜の写真を撮ろうと思っていたのですが、体が動かず、家を出たのは10時を回ってしまっていました。

その時点でまだマイナス4℃、用水の淀みには氷が張ったままでした。

霜もまだ残っていました。

キジのオスを結構近い距離で見ることができました。

出現種はキジのほか、ヒヨドリ、ツグミ、ムクドリ、カワラヒワ、ベニマシコ、スズメ、セグロセキレイ、カシラダカ、アオジ、キジバト、、トビ、ハシボソガラス。空には雛人形の宣伝を流す軽飛行機が飛んでいました。

いつもの畦道

2023年2月11日記

いつもの畦道、1月中旬編です。

雪が消えていたので普通の靴ででかけたら、突破できない路面が現れて難儀しました。

この時季のスイバの葉の色に強く心惹かれます。

寒さの中でもたくましいオオイヌノフグリとホトケノザ。

小さな木立で暮らすヤマガラとエナガ。

付かず離れずの距離を保って食べ物を探しているハクセキレイ2羽。

あたりを見回すモズ。

残った雪にくちばしを突っ込んで何かを探しているハシボソガラス。

冬鳥は、ツグミ、シメ、ジョウビタキ、カシラダカを観察しました。やはり特に少ないという印象はありませんでした。

水鳥を見に行く

2023年2月11日記

いつもとは違う場所で水鳥ウォッチングです。

広い水面に点々と浮かぶ白い物体はすべてカンムリカイツブリです。

キラキラと光る波を背景に遠く浮かぶのはカワアイサ。

その他の方々。

この写真はちょっとシックな感じに撮れて気に入っています。

周囲の田んぼでコハクチョウが採食をしていました。

某池今昔

2023年2月11日記

某池のトモエガモです。

この池には中学生の頃から通っています。昔はただのため池で、カモが多数飛来することはありませんでした。

例えば中学1年生だった12月12日のこの池の記録を野帳で探すと、ハクセキレイ、セグロセキレイ、スズメ、イカル、ジョウビタキ、キジバト、ムクドリ、ヒヨドリ、モズ、キジと小鳥類が中心で、あとはコサギ、カイツブリと続いていました。驚いたのはこの日ケリを観察していたこと。全く記憶に残っていませんが、友人と一緒だったので間違いはないと思います。

高校1年生の10月26日の野帳をみると、水鳥としてカルガモとキンクロハジロ、カイツブリが記録されています。このときはヨシゴイも見ました。このことは今でもよく覚えています。

いずれにしても今とは全く出現種が違うのがよくわかります。現在はヒドリガモとオナガガモを中心に、カルガモ、コガモなどカモ類が中心です。これは餌付けの影響です。

現在は整備されてちょっとした公園のようになったのをきっかけに食べ物を上げる人が増え、一気に上記のカモ類、特に餌付きやすいヒドリガモとオナガガモが増えました。今は給餌が禁止されているのですが、安心して過ごせる場所としてカモの中で認知されているのか、毎冬多くのカモがやってきます。

ここ数年は県内では比較的珍しいトモエガモを、毎シーズン観察できる貴重な場所になっています。遠く海を渡って日本にやってくる彼らが、どうやってこの小さな池を見つけ定着するのか、考えれば考えるほど不思議でなりません。

畦道冬の小鳥たち

2023年1月29日記

1月4回目の畦道散歩です。10時スタート、気温は1℃と高めでした。

twitterでは少ない少ないと話題のツグミは、ここでは通常通りだと思います。南へ移動する個体が少ないということなのだと想像しますが、それを決めるのは何なのでしょう。積雪量や気温なのでしょうか。

1月2日に続いてアカゲラを観察しました。ここでは普段見ることはありません。ツグミの南下には雪や気温が関係するかもと考えましたが、アカゲラの場合はそれらはあまり関係がなさそうに思えます。なぜこの時季に山から平地に移動してくるのでしょうか。

オナガが枝に止まっていました。珍しくあまり警戒する様子を見せませんでした。

枝止まりのホオジロ。

カシラダカもいました。

ジョウビタキは初認してからまもなくが一番目にする感じがします。真冬はあまり見かけません。案外渡り途中の個体を目にする機会が多いのかもしれません。

足跡がいっぱい

2023年1月28日記

この日は雪の林道歩きです。

とてもたくさんの足跡が林道を横切っていました。この林道は冬も含めて何度も歩いていますが、哺乳類を見かけたことはありません。でも数は結構多いということですね。

これはノウサギでいいと思います。とてもたくさん見かけました。過去にノウサギを見たことは2回しかありません。冬毛は見たことがありません。

ここで何があったのでしょうか。2頭がここで出会ってひと悶着あったのか?などと想像が膨らみます。

交差する足跡。直線的にスッスと伸びているので、キツネっぽいですけどよくわかりません。

鳥はヒガラ、コガラ、シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、ゴジュウカラなど。

雪の里山でミヤマホオジロ

2023年1月21日記

お正月休みのまとめとして里山を歩くことにしました。

登山口でシジュウカラ。盛んに草の種をついばんでいました。

ここにはヤマガラやエナガ、コゲラ、アカゲラなどの姿もありました。

山道に入ると軽い雪をまとった森の姿が美しく、スマホを取り出しては何枚もシャッターを切りました。

赤い秋の名残が雪を載せているのを見つけたり(↑)、これから来る緑色の春が雪を載せているのを見つけたりしました(↓)。

山頂までは行かずに、適当なところで引き返すことにしました。

ここでは過去にオオマシコやキクイタダキ、ハギマシコを見たことがあります。

今回現れたのはルリビタキでした。

更に下ると、今季初めてのミヤマホオジロの小群に出会いました。この冬は何度かミヤマホオジロを期待して歩いたものの、これまで観察機会に恵まれなかったので、とても嬉しく思いました。

写真はないのですが、ヤマドリも見ることができました。ここでのヤマドリは2回目です。なかなか見る機会がない鳥なので、これも嬉しかったです。

他にも軽く100羽以上はいたアトリの群れや、シメ、カケスなどを観察できて、正月休みの最後の日を楽しく過ごすことができました。

薄雪の朝

2023年1月22日記

薄っすらと雪が積もった畦道です。8:45に自宅を出発、気温はマイナス1℃、穏やかなお正月です。

マイナス5℃まで冷え込むという予報でしたが、そこまで気温は下がらず、霜の写真は撮れませんでした。

鳥は、スズメ、カワラヒワ、イカル、ベニマシコ、シジュウカラ、メジロ、ムクドリ、ツグミ、ヒヨドリ、モズ、ヒヨドリ、ハクセキレイ、キセキレイ、ハシボソガラスを観察しました。

犬の散歩をしている方に声をかけられしました。小太郎という名前の雑種犬は、私のすぐ後をついてきて、人懐こい感じだったので、なでようと手を出すとさっと後ずさり。この子は人は好きなんだけど臆病なんだよねぇと飼い主は笑っていました。

隠れオシドリ

2023年1月22日記

お正月なのでやっぱり初詣に!ということで「巴詣」に行ってきました。よくぞこんな小さな池にはるばるやってきてくれるものです。

この日は、妻がオシドリを見たことないというので、一緒に行ってみました。ところがオシドリはずっと茂みの中。

緑の円内にいるのですが、わかりにくいです。

上の画像を大トリミングしてみました。これでもまだわかりにくいです。

上空にはハヤブサが飛んでいました。肉眼ではよくわからず、これも大トリミングして判明しました。ここでは初めて見ました。

今年も畦道

2023年1月21日記

1月2日の記録です。前日よりほんの少しだけ雪解けが進みました。

元日はアオゲラを見て、2日はアカゲラを見ました。この畦道でアカゲラは珍しいです。

撮影した画像を拡大してみると、なにかの幼虫を食べていたことがわかりました。舌で引っ掛けて、引きずり出しているのがわかります。虫がびょーんと伸びています。

エナガを見ることができました。結構近くで見られて感激です。

本当にかわいい。

ちょっとした斜面に雑木が生えているだけの狭い場所なんですが、ときどきここではエナガに会えます。このエナガが警戒の声を上げたので空を見ると猛禽の姿。

悠然とオオタカが飛んでいました。

足を延ばしていつもの近所の森へ接続。

森の入口近くにあるカキノキにはメジロが来ていました。

ツグミもいました。

twitterのTLではツグミが少ないという声がありますが、この畦道を歩いている限りいつも通りに感じます。

森ではイカルの群れ、アトリの群れなど。

ノスリを見ました。トビとオオタカを合わせて猛禽3種目。初夢に鷹は出てきませんでしたが、リアルで見られたのでよしです。

森をぐるっと回ってから再び畦道へ。

さっき見たのと同一個体と思われるオオタカが遠くの木に止まっていました。

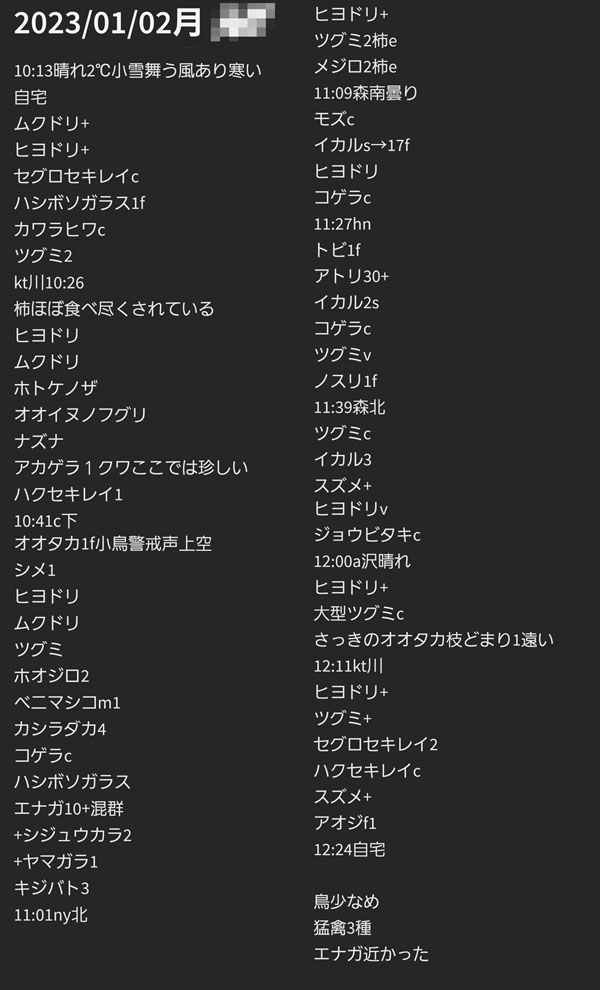

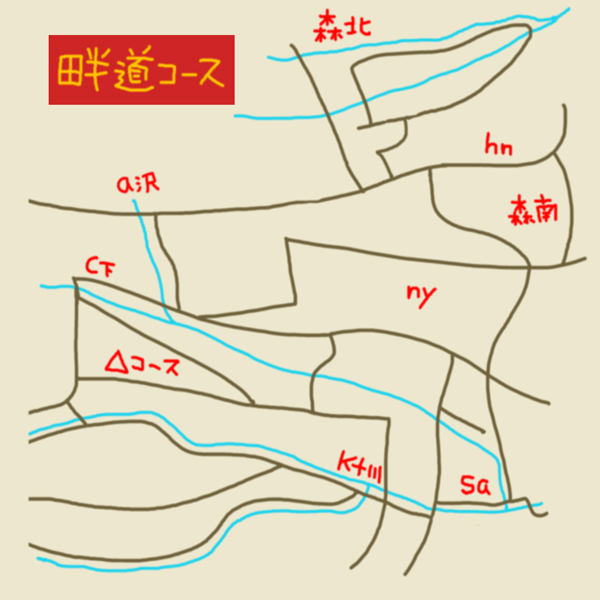

今回もEvernoteのスクショをとってみました。書かれた略号の地名と対応する地図はこんな感じです。今年もこの畦道中心の探鳥になりそうです。

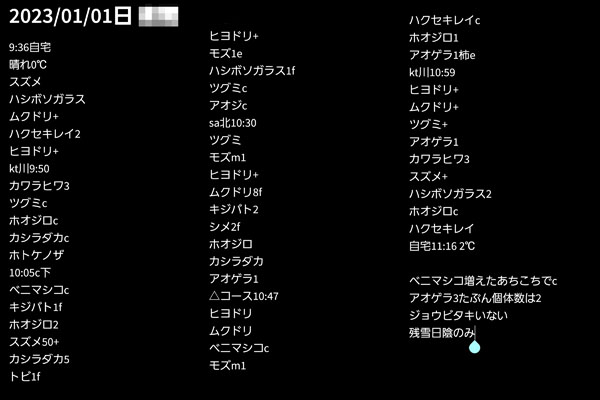

元日の記録

2023年1月21日記

すでに1月も下旬ですが、これは1月1日の探鳥記録です。いつもの畦道。

雪はこんな感じ。年末に一度積もってからは溶ける一方です。

霜のきれいな朝でした。よく見るとオオイヌノフグリの花が見えます。もう咲いていたのですね。たくましい花です。

日当たりの良い土手にはびっしりとホトケノザが咲いていました。

青空にカワラヒワがきれいでした。

セイタカアワダチソウの枯野にはホオジロの姿。

雪山バックのスズメたち。

記録はいつもEvernoteに書いています。スクショをつなげるとこんな感じでした。2023年、一番最初に見た鳥はスズメ、そしてハシボソガラスでした。最後に書いたように、この日はベニマシコの声をあちこちで聞きました。畦道でアオゲラを見ることがあるのは冬限定です。