野外手帳

-2022年1月

1月下旬の寒い日

2022年2月27日記

飽きもせず、というより他に行くところがないので畦道散歩を継続中です。1月下旬の記事です。スタート11時、気温0℃、小雪が舞う寒い日でした。

リンゴの木にムクドリ。

そしてツグミ。シーズン初めのツグミの少なさに少々心配しましたが、数はしっかり回復しました。

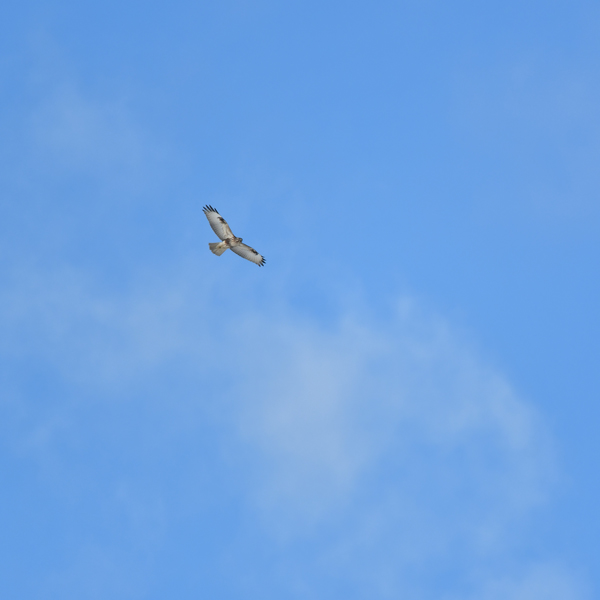

旋回するノスリ。オナガが騒いだのでどうしたのだろうと思ったら上空に現れました。この直後にオオタカも目撃。オオタカを見つける前にはハシボソガラスがしっかり騒いでいました。

用水にいたキセキレイ。

この日はアオシギを見ることはできませんでした。そのほか、シロハラ、ヒヨドリ、モズ、ベニマシコ、スズメ、ホオジロを確認。

またもアオシギ

2022年2月13日記

もう薄暗くなる時間帯に近所を回ってみることにしました。アオジと帰塒するハシボソガラス、今日はここまでかなと思っていたら最後にアオシギ。飛ばしてしまいましたけど、これで今冬4回目の観察。

雪に乗るルリビタキ

2022年2月12日記

いつもの近所の森へ。1月下旬、11時から12時まで。曇り、気温マイナス4℃。

見慣れた森の風景も、雪をまとうとけっこういい感じです。

森に入る前に雪の上に乗る若いルリビタキを見ました。足が冷たそう!と思ってしまいます。

森の中ではアオゲラを見ました。

地面で食べ物を探すシロハラもいました。

その他、ツグミ、コゲラ、カケス、シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、ミソサザイなどを観察できました。カケスが比較的多いのが印象的。ミソサザイは最近よく地鳴きを聞きますが、姿は確認できないままでいます。

トラツグミとアオシギ用水

2022年2月7日記

「七色表面霜」のつづきです。

アオシギがいたことがある小さな沢をのぞいてみました(通称アオシギ沢)。今季は4年ぶりに近所でアオシギを観察できているので、要所要所のチェックは欠かせません。

アオシギはいませんでしたが、トラツグミがいました。この場所では今季2度めの観察です。

結構長い時間観察することができ、トラダンスやミミズを地面から引っ張り出すシーンも見ることができました。

あとはアオジがやたら近かったり。

ホオジロと比べて距離感が違うのは面白いと思います。

アオシギ沢を頂点として、畦道周回帰宅コースに入ります。

いつものメンバーのいつもの道。

ここが(諸事情により)今の私が歩ける数少ない探鳥ルートのひとつです。都市部の暮らしだったら、こういう探鳥さえできなかったでしょうし、恵まれていると言えばそうなのかもしれません。

そんな私に、最後にサプライズが待っていました。写真はもちろんありませんが、またしてもアオシギがいたのです。今季これで3度めの観察です。

いたのは前と同じ、自宅のすぐ近くの用水路。アオシギ沢は空振りでしたが、通称アオシギ用水が新たな要チェックポイントとして加わりました。

七色表面霜

2022年2月7日記

「転位行動」の続きです。昼になっても気温が低いままなので、そんな時間帯であっても表面霜がきれいでした。この日は前回(「雪も鳥も輝く」)のときとは違って、七色に輝く表面霜でした。前回は白く光るだけでした。結晶の形によって変わるのだと思いますが、くわしいことはわかりません。

写真より肉眼のほうがかなり美しく、うまく撮れないことが残念です。

枯れ草の茎にも大きな霜の結晶がついていたようです。さすがに昼過ぎには太陽光線の作用で雪面に落ちてしまったようでした。

これもまた美しい寒さの造形です。

転位行動

2022年2月7日記

土曜日下旬の畦道です。朝はマイナス二桁まで下がりました。午後になってもまだ気温はプラスにはなりませんでした。

快晴の空に映える白い雪面はとても美しく、ただ歩くだけで心躍ります。

ただ、鳥たちにとっては厳しい雪です。、日が当たる土手の南斜面は雪が溶け、そこにスズメが群がって採食していました。

その土手に沿って作られた畦道を歩いていくので、食べ物を探しているスズメを追い立てる形になってしまいます。小刻みに飛んで私から遠ざかるスズメたちですが、やっぱりいつもより距離は近めです。人が近づくことより雪が溶けている土手からなるべく離れたくない、そんな葛藤が見えるかのようです。

土手にいられなくなるほど近づくと、一度枝に上がって人間をやり過ごそうとします。

その中に、盛んに羽繕いをしている個体が何羽もいました。リラックスしているのではなく、転位行動と考えていいでしょう。積雪の中での少ない採食機会を人に邪魔されるのは辛いですよね。これ以上ストレスを与えるのは悪いので、長居はせずに畦道を先へと進むことにします。

続いて土手に現れたのはホオジロ。こちらはスズメに比べてはるかに近寄らせてくれません。

ホオジロは、スズメに比べて雪面を歩くことが多いので、こうしたバードトラッキングを多く残しています。

そしてこちらはたぶんキジのバードトラッキング。

夕暮れの森

2022年1月31日記

アーベントロート狙いで、日没後、東側がよく開けた場所に来ました。

もちろん鳥も見られたらということで、ここでは過去にウソの観察例があるので、それも少し期待していましたが、結果的にはウソは現れませんでした。

期待していた鳥が出なかっただけでなく、山も空もそれほど染まらなかったので、写真的にもちょっと期待はずれになってしまいました。

塒へ急ぐハシボソガラス。

市街地方面まで飛んでいくようです。今はどこに塒があるのでしょう。

明るさがどんどん失われていく中で、梢にツグミを見つけました。

足元には獣の足跡。正体はわかりません。

ぼんやりとした月が浮かび、木々のシルエットが空のグラデーションを引き立てていました。

雪も鳥も輝く

2022年1月31日記

気温が下がり、表面霜が美しい朝でした。マクロレンズを持って霜が溶けないうちに歩いてみることにしました。

なんてことはない農地もとてもフォトジェニック。

枯れ草までも霜をまとって輝いています。

この造形は寒さの贈り物です。

わずかに雪が溶けた場所で一生懸命採食するホオジロの群れ。

少し近づくと警戒されて地面から上がられてしまいました。

別の場所でのホオジロ。

アオジもいました。

雪面には鳥たちの足跡がたくさん残っていました。ホオジロかアオジのものだと思われます。雪の上に顔を出している草の穂から種を探して食べているのをよく見ます。

こういうのを見ると本当に尊いなと思う次第です。

スズメはあまり雪の上には出てきません。

雪面を歩かないわけではないですが、溶けた地面を見つけてそこに降り立ち、食べ物を探す傾向が強いようです。

鳥たちにとって雪は厳しいのですが、その中で懸命に生きている姿は魅力的で美しいです。

アオシギ登場

2022年1月31日記

1月中旬の畦道です。休日の午前中は10時半までか、10時半からかのいずれかが行動可能で、大概は後半昼前になってからの行動を選択しています。この日も10時半すぎに歩きはじめました。

もう昼前ですが、まだサラサラの粉雪です。

農機具小屋に大きなつららを見つけて、空に掲げて写真を撮ってみたのですが、散歩中の人にその姿を見られてちょっと恥ずかしかったです。人とはあまり会わない道なので油断していました。

用水のコンクリ護岸にホオジロがはりついていました。溝のところに草の種がたまっているようです。

近くにはアオジも。ホオジロはそんなに逃げなくてもいいじゃないっていうくらい近寄らせてくれませんが、アオジは少し近寄らせてくれます。

そして用水ではあまり見かけることのないシジュウカラもいました。水浴びに来たとか?ほかにも下のカワラヒワなどをこの用水沿いで観察。

歩いていくと用水から突然鳥が飛び立ちました。ついに見つけました。この冬ずっと探していたアオシギです。あとで野帳で調べてみると、前回は2018年の冬に記録していました。4年ぶりです。確か、その年も雪が多く寒い冬だったと思います。

双眼鏡で飛ぶ姿を追っていくと、アオシギはぐるっと回って別の用水に下りたようです。そろそろ帰らなくてはならない時刻になっていましたが、もちろんそちらの用水に回って、アオシギを探しながらゆっくり歩いてみました。

すると上空を飛ぶアオシギを発見。あっという間に遠くに飛び去ってしまいました。あれ?用水に下りたと思ったけど見誤ったかと思いました。

さて家に帰らなくてはということで、用水沿いの道をずんずん進んでいくと、なんということでしょう、再び用水からアオシギが飛び立ったのです。

上空を飛んだのはまさかの別個体でした。というわけで写真は撮れませんでしたが、久しぶりにアオシギを見ることができて大満足の畦道散歩になりました。

自宅から徒歩数分で接続できる農地で、特別な場所ではないのですけれど数少ない冬鳥のアオシギを複数個体観察できて、やっぱりここはいい場所だなと思いましたし、例の柳田國男さんの言葉を思い出しました。

----------以下、柳田國男「野鳥雑記」より引用

畠に耕す人々の、朝にはまだ蕾と見て通った雑草が、夕方には咲き切って蝶の来ているのを見出すように、時は幾かえりも同じ処を、眺めている者にのみ神秘を説くのであった。

----------引用ここまで

食われたカモ

2022年1月30日記

1月中旬の畦道です。

11時から歩き始めました。気温はマイナス。曇天でコントラストが低い畦道風景でした。前々日にかなり雪が降ったので、地面が見え始めていた畦道はふたたび真っ白になりました。

でも歩いているうちにだんだんと空が明るくなってきました。

雪原のホオジロ。

かつてアオシギがいたことがある沢沿いの雑木林を見上げてみます。

沢沿いの雪上になにやら食われた跡がありました。狩られたのはカモっぽいです。周囲には獣の足跡がありましたが、足跡は淡々と刻まれていて、少なくともここで狩りが行われたのではないようです。どこからか運んできたカモを一旦ここで食べたのか、または猛禽などがここで食べたカモの残りを獣があさったのか。

発見のきっかけはこのオナガ。オナガが雪上で何かをついばんでいるのを見かけたのです。オナガもこういうものを食べるのかと思いました。もっともほとんど羽根しか残っていなかったので、実際に食べたかどうかはわかりません。

雪がドンドコ降ったせいか見られる鳥が少し変わってきました。先日やっと初認できたシロハラは、今回はあちこちで見かけました。

そしてトラツグミ。もっと雪の多いところから移動してきたのかなと想像しました。

悠々とキジ

2022年1月30日記

朝でもマイナスにならない暖かい日でした。午後から畦道に出ました。

雪はだいぶ減ってきましたが、未だに人の足跡がない道もあります。それだけ行き交う人が少ないということです。

ツイッターを見ていると、探鳥先でマナーの悪い人たちに出会って不快な思いをされている話がよく流れてきて大変だなと思いますが、ここでは鳥を見ている人やカメラマンどころか、そもそも人にあまり会いません。会うのは犬を散歩させている人くらいです。

ムクドリの水浴びシーンを観察したり、凛々しいモズに出会ったり。

ツグミはだんだん増えてきて、あちこちで姿を見たり声を聞いたりするようになりました。でもまだ例年に比べて少ない状態は続いています。

一時期一気に増えたカシラダカは、観察機会がかなり減ってきてしまいました。鳥は本当に頻繁に移動しているのだなと感じます。

リンゴ畑でキジを見ました。

メスもいました。オス2、メス3の群れでした。

目の前の雪の斜面を堂々と下って、休耕田のススキの中に消えていきました。

自宅の隣まで畦道が残っていた頃(このサイトを始めた当時はそうでした)は、部屋にいながらにしてキジの声を聞くこともありました。でも宅地化されてからは、こうして少し歩かないと出会えない鳥になりました。

山麓しか歩けない

2022年1月30日記

もう夕暮れが迫る時間帯に近くの里山山麓歩き。アプローチ部分は畑地と荒れ地が混在しています。

まとまった時間が取れないので、しばらく頂上に行く機会はないのかもしれません。そして山歩きができないでいる間に、自分の体力もだいぶ落ちてきてしまっている感じがあります。山に入るのがだんだん怖くなってきました。

鳥はあまり成果なしでした。ミヤマホオジロポイントがあるルートを歩きましたが、ミヤマホどころかそもそも鳥がほとんどいませんでした。辛うじて下りでシジュウカラを見たくらいです。こんな時間帯だったのもいけなかったです。

冬の小鳥の渡来事情

2022年1月29日記

1月上旬いつもの近所の森。気温が2度まで上がり、かなり暖かく感じました。森の中も南斜面はかなり雪が溶けはじめていました。

森の中ではカケスを何度か見たのが印象的でした。ここではいつでも見られるわけではないので。その他、アオゲラ、コゲラ、アトリ、ヒヨドリ、ツグミ、ジョウビタキなど。林縁部ではハシボソガラス、ベニマシコ、ホオジロも観察できました。

写真は撮れませんでしたが、シロハラも確認しました。この森では初認です。やっとといったところです。

この冬はツグミの仲間とシメがなかなか観察できないできました。ただ、ツイッターのTLを見ると、ツグミが少ないという話はあまり流れてきていません。この辺りだけの様子なのでしょうか。

探鳥30分

2022年1月29日記

1月上旬畦道散歩。晴れ、マイナス1℃。30分限定だったのでほんとに自宅の近くだけを一回り。

家を出るとすぐツグミ。自宅の近くで見たのは久しぶり。ようやく里でも増えてきたと言える感じがします。

住宅地を抜けて雪面の陰影が美しい畦道に接続します。

休耕田に残る足跡は、ここらでの観察例からしてたぶんキジでしょう。

電柱のてっぺんであたりを見回しているチョウゲンボウを見て、家に戻りました。このほか、ヒヨドリ、ムクドリ、スズメ、ベニマシコ、オナガを確認しました。

ようやく初認

2022年1月24日記

1月3日の午後の部は里山山麓コースです。

車道すぐそばの藪の中にスズメの群れ。ここにアトリが混じっていました。

ベニマシコを期待していましたが、今回は現れませんでした。

山道に入ると、ツグミの声があちこちから聞こえます(写真はありません)。これまで、この冬はツグミが大変に少なく、ちょっと気になっていました。どうやら山には普通にいる様子。里には降りてきていないというのが、どうやら今季のツグミなどの少ない原因のようです。

また他の冬の小鳥も少なかったのですが、ここでは今季初めてシメとシロハラを観察することができました。

車に戻る途中の人家脇、柿の実が熟していて、そこにメジロの群れがいました。

一通り写真を撮った後は双眼鏡でずっと彼らの姿を眺めていました。

鳥の数も種類も少なく、少々残念でしたが、遅れていた冬の小鳥を初認できたこと、かなり近い距離でメジロを見ることができたことはよかったです。

1月3日畦道散歩

2022年1月24日記

1月3日の午前の部は畦道散歩。自宅スタートは8時55分。晴れ1℃。積雪は10cm。そのうち新雪は3cmくらい積もっていました。

なんかの赤い実を食すヒヨドリ。割と近くで撮らせてもらえましたけど、人間の接近より食事が優先ということなんだと思います。なのであまり近寄りすぎないようにしていました。最後は飛ばしてしまいましたけど(歩いていく方向だったので)。

カメラを向けると上手に枝の後ろに隠れたり飛んでいったりしてしまうオナガも、この日は優先順位がちょっと違っているのか、近寄らせてくれました。

南向きの斜面は地面が顔を出していて、そこで採食するホオジロの小群。

警戒されて枝に上がられてしまいました。すみません。

同じ場所にアオジもいました。アオジのほうが警戒心は薄い感じがします。

今季はよく見かけるベニマシコ。

畦道での探鳥は鳥を待つということはしなくてどんどん歩いて鳥を見つけていきます。

ふと上空を見ると彩雲です。

その横を飛ぶノスリ。これで3日連続、この畦道ルートでノスリを観察したことになります。

食事が終わったのか、リンゴの枝で休むスズメたち。

でもそちらは私が歩いていく方向なので、ごめんよ。スズメが逃げるときに発するピヨという声は、やべーのが来たという意味なんでしょうね。

昔ながらのリンゴ畑が多い中で、わい化栽培の畑も少しあります。後継者不足なのか伐採されてしまうリンゴ畑も多いので、このあたりの風景もだんだん変わっていくのでしょう。

エナガ近すぎ問題

2022年1月23日記

1月2日の午後の部はいつもの近所の森です。

近くまで来てくれたヤマガラがかわいすぎでした。

森の中を一回り。

コゲラ、シジュウカラ、アトリ、ミソサザイ、カケスなどを観察。

最後にエナガ登場。

この後どんどん群れが近くにやってきて、ファインダーの中に入れるのにも苦労するほどでした。かなりシャッターを切りましたが、至近距離でのカットは全部ボツでした。眼にピントが合わず、体や羽根にピントが来てしまうのです。

中央のシングルAFポイントにエナガの眼を合わせればいいんですが、近いと真ん中に眼を持ってくることはできず、エナガの素早い動きに合わせてAFポイントを動かすことも現実的ではなく、こうなってくるとやっぱりミラーレスの瞳AFだよねと思ってしまうのです。

表面霜輝く1月2日

2022年1月23日記

1月2日も畦道での探鳥です。午前9時にスタート。気温マイナス7℃、快晴のコンディション。

表面霜がきらきらと美しい畦道。

この日はマクロレンズを持ち出していたので、早速撮影にチャレンジです。

その場では結構うまく撮れた気がしていたものの、PCの画面で見ると7割ほどがボツでした。

きちんと三脚を立てて露出も変えて撮っておかないととだめですね。このあたりはミラーレスのほうが有利かもしれません。

この板状に伸びた霜の結晶が光を反射してきらきらと見えるわけです。この日は白い反射だけでしたが、日によっては七色に光って見えることもあります。結晶の形が違うのでしょうか。

雪面だけではなく枯れ草にも霜がついていました。

鳥の写真はなし。ヒヨドリ、ムクドリ、スズメ、ベニマシコ、ホオジロ、ツグミ、ハシボソガラス、オナガ、そして元旦に続いてこの日もノスリを見ました。

初鷹

2022年1月23日記

もう1月も下旬ですが、「野外手帳」はここから2022年の記事です。

断捨離が苦手な私ですが、年賀状は年々減量化がすすんでいまして、いただいた年賀状に返事を書くという方針に切り替えてはや数年。今年は20通ちょっとに返事を書けばよいという元旦でした。

ポストに投函するついでに近所を一周りすることにしました。まず出会ったのはポストの近くの田んぼにいたこの鳥。

ハクセキレイが2022年の最初に見た鳥になりました。

投函後はいつもの畦道に転進。気温はマイナス、よく晴れた日でキリッとした寒さでした。ちなみに1月1日は早速真冬日で、今冬はなかなか厳しいです。

戸隠に青い縞を求めて足繁く通っていた時期もありましたが、戸隠で雪原を歩くだけのまとまった時間が取れない今日のこのごろは、最近は畦道のシマシマでも結構満足です。

ベニマシコに会えました。新年早々の赤い鳥は嬉しいです。

そしてそのすぐ近くの木にノスリが止まっているのを見つけました。画像の中央やや右よりに写っているのがわかるでしょうか。これは一富士二鷹三茄子の初夢につながるか?と思ったのですが、実際に見た初夢はなんかのレンズが発売されるというような物欲まみれの夢でした。

この日はほかにヒヨドリ、スズメ、カワラヒワ、オナガ、ハシボソガラス、ホオジロを見ました。どの鳥も雪景色の中、とても美しかったです。