野外手帳

-2017年10月

里山逍遥

秋色の里山山麓。

山道に入る前に、アトリを初認。今季初の冬鳥との出会いです。山中は低木の色付きが素晴らしく、すてきな時間を過ごせました。

午後からの雨予報が当たって、最後は少し雨が当たってきましたけれど、ほぼ同時に下山が完了するという、我ながら完璧な午後の里山逍遥でありました。

2017年11月はじめ記

早く来ないかジョウビタキ

ジョウビタキ探しに出かけた10月末の畦道散歩。14℃、風の強い日でした。稲の収穫は終わり、リンゴは芳香を放っていました。

リンゴ畑には風で動く鳥凧が飛んでいました。鳥追い鷹という名前で3000円くらいで買えるみたいです。結構いい動きををします。果たして効果はあるんでしょうか。久しぶりに望遠レンズを持ち出しましたが、撮ったのはこの2羽だけ…(汗)

灯台もと暗しの森はいい色になりかけていました。蚊はいませんでしたがメマトイが跋扈していました。

1万歩歩いたものの、結局ジョウビタキには会えずじまいでした。来月に持ち越しです。この日は、イカル、スズメ、カワラヒワ、ハクセキレイ、モズ、ヒヨドリ、ムクドリ、ハシボソガラス。

2017年11月はじめ記

ムギマキを見に行ったらハナタテヤマナメクジもいた

土曜日の仕事は午前でおしまい。そそくさと戸隠森林植物園まで車で上がりました。下では降っていなかった雨が、森を一段と鮮やかに見せていました。

出発するときにはムギマキのシーズンの土曜日ということで、混雑を覚悟していていました。でも駐車場には余裕がありました。雨足が結構強く、レンズをカバーで覆って撤収してくるカメラマンには何人もすれ違いました。きっと晴れていたらこの程度では済まなかったはずです。

歩いていくと、自分がこれまでにムギマキと出会った場所ではないところ(つまり意外なところに)にカメラマンが集結していました。最初にこのポイントを見つけた人はえらいなと思いました。後から来た人は、探さなくても先客の後ろに三脚を立てればムギマキに出会えるわけです。

カメラの放列に加わる気はなかったので(というか望遠レンズは持ってきていませんでした)、少し離れた場所から双眼鏡にて参加。なんとかムギマキを見ることができました。こういう人混みは好きではありませんが、ムギマキを見つけてくれた方に感謝です。

森を奥に進みます。進んだ先にある、自分が勝手にムギマキポイントに設定していたツルマサキの場所には誰もいませんでした。やはり世は情報戦なのですね。

森の中ではあちこちから大型ツグミ系の地鳴きが聞こえ、飛び去る姿も時折見かけます。おそらくマミチャジナイだと思うのですが、しっかりと視認することはできませんでした。

トリカブトは結実していました。意識して写真を撮ったのは初めてかもしれません。

ハナタテヤマナメクジの交接と思われるシーンに遭遇しました。この森に棲むキノコ食いのナメクジには気持ち悪さを感じません。オレンジの体色をむしろ美しいと思ってしまいます。たぶん戸隠好きの贔屓です(笑)。雪虫にも出会いました。戸隠の降雪はそんなに先ではないはずです。

2017年10月おわり記

ミゾソバの見納め

10月中旬、自宅近くの畦道をうろうろ。ミゾソバはもう終わり。咲いていた株をアップで撮ったのでまだ盛りのように見えますが、多くの花はもう色を失っていました。

ハグロハバチのイモもそろそろ見納めでしょうか。

その他の花々。ハキダメギク、オニノゲシ、ノボロギク、最後は調べてわかったタカサブロウ、またはアメリカタカサブロウのどちらか。面白い和名だなと思って調べたものの、語源は諸説あって不明だそうです。

おまけは庭に生えていたキノコ。管孔なのでイグチの仲間。過去の発生例からして、チチアワタケでしょうか。

2017年10月おわり記

灯台下暗しの森でぎょっとする

10月上旬の灯台もと暗しの森です。なんと6月中旬以来。こんなに間を空けてしまったのは、やっぱりヒトスジシマカの襲撃が憂鬱だからです。この日は気温が上がりましたが、カは現れませんでした。でも、なんとミンミンゼミ、アブラゼミ、ツクツクボウシの声を聞きました。セミは羽化してからは短命とよく言われますけど、そうでもないのかもしれません。暖かくなるのをどこかでずっと待っていたのでしょうか。

森は全体もデティールもほんのり秋色という感じで、美しかったです。

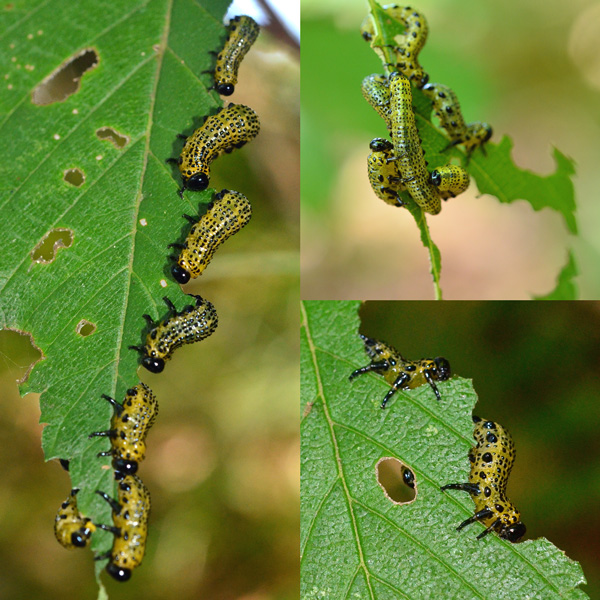

さて、ここから先はイモムシです。イモムシは好きなんですけど、この行列を見た瞬間、ちょっとぎょっとしました。

見るからに鱗翅目のイモムシではありません。ということはイモムシハンドブックには載っていないわけで、ネット検索してみるとチュウレンジバチの仲間のイモムシらしいです。

2017年10月おわり記

アキノウナギツカミが美しかった

里山へのアプローチはワレモコウとノブドウが美しい道。

ミゾソバだ…と思ってよく見たら葉っぱが違いました。茎にも細かなとげが。アキノウナギツカミです。

しばらく歩いていくと、アキノウナギツカミが真っ赤に色づいているところがありました。嬉しくなってその場でInstagramに投稿してしまいました。

こんな小さな里山にも、とびきり美しい秋があることを発見できて、もうこれだけでも大満足の里山散歩になりました。

いろんな実を見つけながら山頂へ。左上の黄緑色の実はアブラチャンみたいです。花の姿とこの実の形がちょっと結びつかなくて、意外な感じがしました。

山頂には5分の滞在。

下山は別ルート。スギの植林地の中を通ります。これまで人工林なんてちょっとつまらないと思っていました。でも先日の「ダーウィンが来た」で、スギ林にはニホンモモンガが多く見られることを知り、ちょっと見方が変わりました。

…とそんなことを考えていたらニホンリス登場。スギの森には生き物が少ないというのは、一面的な見方であることを改めて感じました。

2017年10月おわり記

フタモンアシナガバチの不思議

このサイトでは定期的に記事にしているような気がします。秋の晴れた日のフタモンアシナガバチの行動です。

ピカピカ光る自転車のフェンダーのまわりをブンブンと飛んでいて、ときどきそのフェンダーに止まってはもつれ合っているのです。何が彼らをこんなに引き寄せるのか、謎のままです。

2017年10月おわり記

ハグロハバチのイモその3

夕方の畦道散歩。

近所のミゾソバポイントは宅地造成によって失われてしまっていたのですが、新たに(そして以前より近くに)暗渠になった用水のグレーチングから茎を伸ばしている場所を見つけたので、そこを通る度に幸せな気分になれます。たくましい草です。今回はニホンアマガエルとのコラボで。

スイバの葉裏には、まだハグロハバチのイモがいました。ネットで調べてみると、幼虫の期間、蛹の期間ともに9日ほどだということなので、前回見たのはもう羽化していて、このイモも本格的な寒さが来る前に羽化するのだと思います。

その他のムシムシ。オンブバッタは、外来種のアカハネオンブバッタかもしれません。翅の色は確かめていませんが、もう一つの識別点とされる前胸側面に半透明の部分が見えないので、在来のオンブでいいのかな。

この日は25℃にもなり、夏が戻ったかのような日でした。アブもたくさん飛んでいました。上写真右はヒラタアブのなかまっぽいですけど、くわしいことはわかりません。

2017年10月おわり記

テントウムシとアブラムシとアリとクモ

10月上旬真昼の畦道散歩。黒っぽいリンゴは秋映です。

ニラの花はすっかり終わってしまっていました。

アケビポイントに到達。小ぶりでしたが、アケビの実がいい感じでした。今季はアケビコノハに出会うことができませんでした。とっても残念です。

ノブドウとアオツヅラフジも見頃です。

今回の畦道散歩のベストショットはこれ。アブラムシを襲おうとするテントウムシ幼虫。アブラムシと共生するアリ。それらを狙うかのように葉裏に潜む小さなクモ(クサグモ?)。食物連鎖(食物網という方がいいのか)の縮図みたいな構図が撮れました。

赤トンボがたくさん飛んでいました。これはナツアカネでよろしいか。

こちらはアキアカネとミヤマアカネでいいと思います。

その他のムシムシ。バッタも難しいのですが、左はクルマバッタ、右はコバネイナゴでよさそう。

2017年10月なかごろ記

浅川ダムその後

浅川ダムサーチャージ水位(記事はこちら)の見学に行ってから早10ヶ月。その後どうなっているのかと、ふと思い立って出かけた午後3時。堰堤をぐるっと一回りするコースを歩いてみました。

堰堤西側の山は「薬山」。地元では「ブランド薬師」の方が馴染みのある呼び名かもしれません。眼下には長野市街地が広がります。イカルの声など聞きながら、ブランド薬師こと八櫛神社の裏参道からダム上流に抜けました。

1月には水をたたえていましたが、穴あきダムなので、通常は水がありません。堰堤上流に掛かる橋から対岸に渡ります。コンクリートで固めた流路に、かつての浅川の姿はありません。1月に来た時は、水が引けば昔の道や谷の面影が感じられるかもしれないと思いましたが、もう完全に別の風景でした。

1月の写真(下右)と比べてみました。撮った位置は異なりますが、貯水していた頃の眺めとの違いに驚かされます。

堰堤の上では、高校生くらいの男子が自転車遊びをしていました。

堰堤を越えてダム直下におります。改めて巨大な構造物だと感じました。車道をしばらく歩き、薬山の登山口に戻りました。夕方の散歩はこれでおしまいです。

これからこの場所に何度来ても、違和感を抱えながらダムを見ることになるでしょう。くわしくは「浅川ダム・サーチャージ水位・センチメンタルレポート」(2017年1月)をお読みください。

2017年10月はじめ記

ツマグロヒョウモンのイモ

最近、ごく普通に見られるようになったツマグロヒョウモン。庭のスミレに幼虫がいました。

自宅周辺で初めて記録したのは、2007年10月のことでした。10年前です。その時の記事はこちら。

2017年10月はじめ記

10月初旬の道ばたの森はトリカブトの咲きはじめ

ほぼ1ヶ月ぶりに道ばたの森です。森は少しだけ色付き始めていました。平行して走る林道は、イノシシが派手に掘り返してありました。

もうたぶんだめだろうと思っていたアケボノソウは、まだかろうじて咲いていました。見納めです。

代わりに登場したのはトリカブトです。秋が深まっていきます。

ベニタケ属のキノコがたくさん出ていました。コケの林床に映えてとても美しい眺めです。

いろいろなキノコを見かけて楽しい森歩きになりました。

ハナイグチも見つけました。

食べれば苦いではすまないニガクリタケ(と思われます)。黄色が目に鮮やかです。

林床をぴょんぴょん跳ぶので目立ってしまうヤマアカガエル。小さいのがたくさんいました。

敏感で撮るのはとても難しいです。

2017年10月はじめ記