野外手帳

-2011年8月

セミもアオマツムシも鳴かなくなった

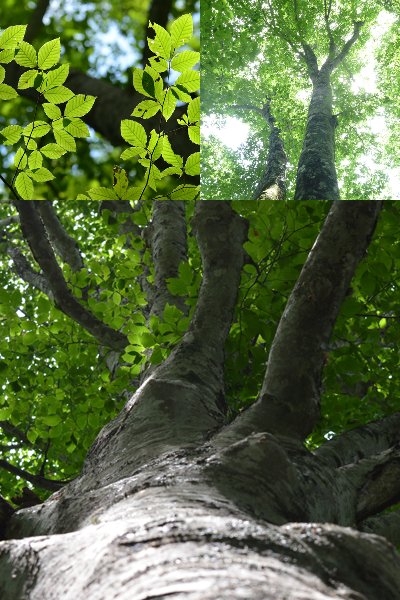

8月分の野遊び記事、ようやく最後のアップです。左は約1ヶ月前の写真ということになります。

8月分の野遊び記事、ようやく最後のアップです。左は約1ヶ月前の写真ということになります。

この写真を見ながら、暑かった今年の夏を懐かしく思い出しています。確かこの日も、カに悩まされながら歩いたのでした。あ、カはまだいますけどね。

これを書いている9月第4週は、すっかり秋の気候になっています。最近、朝方は12,3℃まで下がり、昼も20℃を超えるか超えないか。

9月も第3週までは暑い日が続いて、35℃に迫る日さえあったほどでしたが、一気に季節が進みました。

セミの声はもう聞こえなくなり、代わりに虫の音が響く秋の夜です。

その虫の音も、暑さが残っている時にはアオマツムシが主役でした。

その日本的情緒とはかけ離れた大合唱に、「この外来種め!」というような、ちょっといらだちに似た気持ちさえ抱いていました。

ですが、冷え込んだとたんにアオマツムシの声が途絶えました。それはそれで何となく寂しい感じもしています。勝手なもんです。

アオマツムシの声は、これまで自宅周辺ではあまり聞かれなかったように思います。たぶん、ここ2,3年の話。

あぜ道を散歩していると、田んぼや畑では彼らの声はせず、庭木や街路樹のあるところで、あの甲高い連続音がしていました。

駅前に飲みに行ったときも、かなりの声がしました。都会派の昆虫と言われるわけです。

というわけで、自宅周辺でアオマツムシが増えてきたのは、宅地化が進み、田んぼや畑が失われてきたということなのでしょう。

すみません、写真とは全く関係ない秋の独り言になってしまいました。

2011年9月おわり記

お庭の物語

お盆あけ。

庭の柿の木で、オオカマキリがアブラゼミを捕まえていました。最近ここらでみたあの個体に違いないです。

カマキリ側の体勢からして、飛んできたところをガシッと捕らえたように思いますが、それはすごいことです。セミは時々かなり暴れますが、カマキリはしっかりつかんで逃がしません。セミのパワーって結構あると思うので、鎌の威力、おそろしや。

見ていると、カマキリはセミの胴の部分からむしゃむしゃと食べ始めました。もちろん生きたままです。我が家の庭でも熾烈な生存競争の物語が繰り広げられていたのでした。

目を転じるとツマグロヒョウモン。もうすっかり珍しくも何ともなくなりました。でも、このチョウの長野への進出も、子孫を残そうという種のたくましさの結果です。これもまた一つの物語。

ついでに庭で撮った写真を2枚。ナガコガネグモとベニシジミ。

ついでのついでに、畑仕事中に撮った写真。トンボはミヤマアカネですが、バッタは殿様なのか車もどきなのかよく分かりません。勉強不足。

2011年9月おわり記

キベリタテハロードキル

お盆、昆虫少年復活の下の息子と帰省中の姉とで志賀ハイキングにでかけました。

しっかりした支度の方もいる中でサンダル履き。いわゆる「なめた格好」ですが、整備された平坦な道をゆっくり歩いて往復1時間弱ですから、まあ問題ありません。

写真左下は、デジカメで写真を撮る息子の図。このスタイルは親に似ました。

息子にとってはキベリタテハ(写真上)の出現がよかったようです。しかも服にとまってくれるというおまけ付き。本当に美しい蝶です。

姉はあまりチョウが好きではなかったのですが、最近は見るくらいなら平気になったそうです。

車に戻る途中で、車道で死んでいるキベリタテハ(下写真)を見つけました。車と衝突したものと思われます。車の往来の激しい志賀高原では、かなりの生き物がこうした事故の被害に遭っていることでしょう。

ついさっき、見事なキベリタテハを見たばかりだったので、複雑な気持ちでした。

車を使うこと自体、生き物たちには脅威を与えることになります。そのことは自覚しなくては。もちろん、車を走らせるために造る道路自体が生き物の生息場所を奪い、分断していることもです。

2011年9月おわり記

やっぱり怖い

8月のあぜ道散歩から。巣立ったばかりの若い個体も目立つ、あぜ道のスズメたち。

わたしが歩いて行くとわらわらと逃げていくのですが、心なしかその逃げ足が遅い気がします。まだ経験不足の個体が多いせいかもしれません。

一度わたしから逃げたスズメたちだったのですが、急に方向転換をして戻ってきました。

「???」と思って、見てみればひらひら舞うチョウゲンボウ。スズメたちにとって、猛禽はやっぱり怖い存在なのですね。チョウゲンボウより人間の方がまだましということのようです。

チョウゲンボウはスズメにはあまり興味がないようで、しばらくすると飛び去っていきました。

「あー怖かった!」そんなふうに見えました。

2011年9月なかごろ記

昆虫少年復活

部活を引退した下の息子と、久しぶりにあぜ道の散歩をしました。

小学生の頃は昆虫少年で、このあぜ道が大好きだった息子でしたが、中学校に入ると部活一色の生活に。本人も部活に打ち込んでいたので、何も言うことはなかったのですが、それまで好きだった虫の話はほとんどしなくなりました。このあぜ道で、遊んだり歩いたりすることも。

でも根は変わっていなかったようです。久しぶりに昆虫少年の顔に戻った息子を見ました。小さな生き物の話をしながら歩いた、8月中旬のあぜ道散歩は、オトーサンとして幸せなひとときでした。

2011年9月なかごろ記

ラーメン事故

長野襲来中(8月当時)の姪っ子連れて、志賀高原2人お手軽ハイキング。

あまりはっきり行き先を明記しない方針の当サイトですが、この画像見れば志賀のどこかわかってしまいますね。

歩行時間が短く、コースは容易。で、景観は結構ダイナミックで、子連れにはすてきないいハイキングコースです。

リフトに乗らないの?と言われてしまいましたが、乗らずに歩きました(でも帰りは乗ってしまいました)。せっかくここまで来たので、ここ(下右)にも寄りました。こちらは観光客でいっぱい。

で、山頂ではラーメン作って食べたのですが、そのときに事故が…。

容器に移し替えるときにやってしまいました。こういうときって本当に声にならない叫び声がでます。

姪っ子分は無事移し終えた後だったので、まあOKです。自分の分も多少は残っていましたし。ちゃんとジップロックに収容して持って帰りました。やはりザックには必ず備えよジップロックです。

先日(↓)はガスカートリッジ忘れるし、忘れ物しなければラーメンを大地にぶちまけるし、どうもだめだめなこのごろです。

2011年9月なかごろ記

性格は変わらない

山に行く途中、ふと気づいたのです。

山に行く途中、ふと気づいたのです。

「ガスカートリッジを忘れた気がする…」

コンビニに車をとめてザックの中をまさぐってみると、案の定黄色い缶の姿がありません。仕方なくお弁当を購入しました。コンビニ昼食にする場合はおにぎりが多いんですが、今回の鳥めしもよかったです。

使っているガスストーブはプリムスですが、そのカートリッジがコンビニで手に入るわけがありません。カセットガスボンベを使うガスストーブは、こういうとき便利かもしれないです。

ただ、わたしの場合、コッヘルがない。箸やフォークがない。ラーメンがない。…など、カートリッジ以外の様々な忘れ物パターンに悩まされていますので、カセットボンベストーブにしても解決しないと思います。

小学生の頃から忘れ物が多い性格なのですが、人生半ばを過ぎてもなかなか改善されません。

内容がないので、この山で撮った花の写真を貼って、この記事はおしまいです。

2011年9月なかごろ記

ミヤマシロチョウを「見に」行く

8月の遊び未更新分第2弾。今回はチョウを見に山に登った話。8月中旬の記事です。

普段は野鳥偏愛なんですが、この真夏の鳥枯れの時季はチョウに浮気しています。というか、色鮮やかなチョウを「見て」楽しむことは、鳥見にもちょっと通じるところがあると思ってます。

でもこの日一番多かったのは、色鮮やかとは言えないヒメキマダラヒカゲ。

クロヒカゲとレストランで会食している姿もありました。クロヒカゲも多かったんですが、羽が変形している個体を見かけました(下)。羽化の時に失敗したのでしょうか。飛ぶには支障がなさそうでしたが。

写真には撮れませんでしたが、キベリタテハもいました。このチョウはかなり好きです。

ベニヒカゲはなんとか写真を撮りました。オオチャバネセセリは割とたくさん。

蛾も少々。キンモンガ(左)は蛾には見えません。

これまた大好きなアサギマダラも少しですがいました。

でも、なんといってもこの山のスターはこのミヤマシロチョウ。2回しか見かけませんでした。というより出会えて幸運だったと言うべきでしょう。

ちょっと採集するくらいでは昆虫の生息数には影響ないという話をよく聞いたり読んだりしますが、蝶についてはそんなのんきなこと言っていられない面があると思います。数が減っている原因は、生息地の破壊が大きいように思いますが、採集圧は無視できないでしょう。

蝶も鳥のように見て楽しむというスタイルが広がるといいんですけど。チョウは見て楽しむものだったら、ミヤマシロチョウはここまで減らなかったかもしれません。

今回同定に一番迷ったのはこの蝶でした。

セセリチョウなんですが、この後ろ羽の白斑は図鑑にないパターンです。ツイッターであれこれ聞いてみて、最後はエコファーマーさんに「イチモンジセセリの斑紋変異個体」であると教えていただきました。やっぱり蝶はなかなか難しいです。

2011年9月なかごろ記

クマに会わなかった話

PCを激遅のXPから7に入れ替えたのですが、なぜサーバにつながらないんだろう?と放置したまま1ヶ月弱。野外手帳の更新ももちろん止まってしまっていました。原因は単純なFTPの設定ミスでした。

そんなわけで8月の野遊び記録のアップがしばらく続きます。まずは8月はじめの、川沿い歩きから。

林道脇から、ブナの森の中を分け入るすてきなルートが延びていました。しかもすぐ脇を川が流れていて雰囲気満点です。しかもアップダウンが少なく歩きやすい。こんな道があるとは知りませんでした。紅葉のシーズンはきっとさらに美しいだろうと思いました。

河原に降りられる場所を見つけました。ちょうど浅い部分できれいなナメ。靴を脱いで入ってみるとかなり冷たく、長い時間入っていることができませんでした。

それにしてもきれいな流れです。道はやがて高度を上げ、しばらくすると流れが滝となって落ちていく様が木々の間に見えてきました。

あまり知られていないルートなのか、人にはほとんど会いませんでした。それは嬉しいことなのですが、これだけ静かだとクマがちょっと嫌だなと思い、鈴をなるべく響かせて歩きました。

川から離れて林道に這い上がり、車まで林道を歩いて帰ることにしました。すると、向こうからやってきたオートバイが、なぜか私の前ですーっとスピードを落としてとまりました。クマより怖いのはもしかしたら人間かも…と一瞬思ってしまいました。

ところが、お兄さんはフルフェイスヘルメットのバイザーをあげてこう言ったのです。

「さっきそこで子グマを見たから気をつけて下さい!」

「子グマですか!」と思わずオウム返しをしてしまいました。子グマがいれば母グマがいて、これが一番出会いたくない組み合わせだってことくらい私もわかります。

それまでは林道を行き交うミヤマカラスアゲハがきれいだなとか、そのロードキル個体(写真下)を見て「林道を飛行ルートにしているとどうしてもこういう事故はあるよね…」なんてちょっと感傷的になったりしていたのですが、その余裕がなくなりました。見通しの悪いところでは鈴を大げさに鳴らしたりしました。

林道を歩くこと小一時間、車が見えたときにはほっとしました。クマには幸い出会いませんでしたが、代わりにこんな方たちと出会いました。道路でマウンティングしていました。

2011年9月なかごろ記

セミの命は儚いか

セミに詳しい方と森を歩く機会を得ました。

セミに詳しい方と森を歩く機会を得ました。

標高高めの森の中、ジーと鳴いているセミはエゾゼミとコエゾゼミなんだそうですが、その聞き分けを教えてもらいました。

抜け殻も見分けられるなんてすごい。知らないことはたくさんあります。

この森では昨年、始めてミンミンゼミが鳴いたそうです。

成虫になってから移動してきたのか、それとも7年前にこの場所で産卵が行われたのか、まだ検証がされていないそうですが、これも地球温暖化の影響なのかもしれません。

それにしても、セミをして「儚い命」と形容するのはそろそろやめたほうがいいと思っています。

成虫になってからも、これまで言われていたように1週間程度ではなく、もっと長く生きるということですが、なんといっても彼らは地中で7年も過ごすのですから。

幼虫という名前がいけないのかもしれませんが、セミという種の代表的な姿というのは成虫ではなく、土の中のあの姿なのかもしれません。成虫は彼らにとってほんの一瞬に近い期間の特別な姿に過ぎないとも言えます。

ガでも成虫には口がない種類がいます。遺伝子を運ぶ特別な姿が成虫であって、こっちもイモムシケムシが、ガの本来の?姿かもしれないです。

2011年8月はじめ記

![]()